Allianz der Copkiller

Der Los Angeles Gun Club sieht aus wie ein riesiger Betonbunker inmitten einer verfallenen Industrielandschaft. Innen ist er eine Art Disneyland für Waffenfreaks. Poster von Clint-Eastwood-Filmen und Einschusslöcher zieren die Wand. Hinter dem Tresen hängen unzählige Pistolen, Gewehre, Automatikwaffen und Munitionskisten. Ständig hört man das dumpfe Wummern von Schüssen, das aus dem Schießstand hinter einer Scheibe aus Panzerglas dringt.

»Da eine wohl organisierte Miliz für die Sicherheit eines freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.« So steht es im Second Amendment, dem zweiten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der 1791 ratifiziert wurde. Für viele Amerikaner ist dies eines der wesentlichen Grundrechte.

Bei vielen ist die Forderung, Waffen besitzen zu dürfen, verbunden mit einer erzkonservativen Gesinnung und einem tief verwurzelten Misstrauen gegenüber Washington – und gegenüber der Realität. Seit im Jahr 2008 Barack Obama zum Präsidenten gewählt wurde, geht unter den Rechten die Angst um, die Waffengesetze könnten verschärft werden. Doch seit Obamas Amtsantritt wurde das Recht auf Waffenbesitz in verschiedenen Bundesstaaten bekräftigt. Trotzdem: Die Waffenfreunde horten Munition. Überall werden die Kugeln knapp, so erzählt man im Gun Club.

Immer wieder versammeln sich Waffenfreunde, um für das Recht auf Waffenbesitz zu demonstieren. Etwa auf dem »Second Amendment March«, an dessen Organisation auch bekannte Rechtsextremisten beteiligt waren. Knapp 1 000 Menschen stehen da vor dem Kapitol, am 19. April, dem Tag, an dem 1775 bei Lexington die ersten Schüsse des Revolutionskriegs fielen. Es ist auch der Tag, an dem der Rechtsextremist Timothy McVeigh 1995 in Oklahoma mit einer Bombe 168 Menschen tötete. McVeighs Motiv: Rache für Waco, wo zwei Jahre zuvor – ebenfalls am 19.April – Bundesagenten des Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) mit Gewalt gegen die bewaffneten Mitglieder der Branch Davidian Sekte vorgingen. 76 Menschen, unter ihnen 20 Kinder, wurden getötet. Für viele Rechte war dies ein Beweis für die brutale Allmacht der Regierung.

»Wir leben in revolutionären Zeiten«, sagt Remmurd L. Carter, Anwalt für Verfassungsrecht und Waffenfreund. »Die Armee ist besser bewaffnet denn je. In Waco wurden widerrechtlich Panzer gegen religiöse Separatisten eingesetzt, denen zu dem Zeitpunkt noch kein einziger Gesetzesverstoß nachgewiesen werden konnte.« So stehen auf den Plakaten der Demonstranten Parolen wie »Genug Staat!« oder »Komm und nimm sie dir« neben dem Bild eines M-16-Gewehrs. Für die Demonstranten kommt das Recht auf Schusswaffen direkt von Gott. Einer der Redner, der Pastor Ken Blanchard, ruft alle Eltern auf, ihren Kindern das Second Amendment beizubringen. Er beendet seine Rede: »Freie Menschen haben Waffen. Sklaven nicht!« Die Menge johlt. Danach erklärt der Kongressabgeordnete Paul Broun: »Wir müssen der Unterdrückung und dem Sozialismus den Krieg erklären. Wir müssen unser Land vor den Sozialisten retten!«

Laut einem Bericht des Southern Poverty Law Center, einer antirassistischen Organisation, hat in den vergangenen Jahren die Zahl bewaffneter Milizen und extremer Randgruppen zugenommen. Auch die Parolen des rechten Mainstreams werden militanter. So wird der ehemaligen republikanischen Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin vorgeworfen, sie habe auf ihrer Facebook-Seite indirekt zur Gewalt gegen Kongressabgeordnete und Senatoren aufgerufen, die für die Gesundheitsreform Obamas gestimmt hatten. Auf einer Landkarte sind über deren Wahlbezirken Fadenkreuze zu sehen. Palin gab auch die Parole aus: »Don’t retreat, reload« – Zieht euch nicht zurück, sondern ladet nach. In den vergangenen Wochen fielen Schüsse auf Büros einiger Politiker.

Die Stimmung in den USA erinnert ein wenig an die Weimarer Republik der zwanziger Jahre. Amerika hat mit hoher Arbeitslosigkeit und einem noch nie dagewesenen Staatsdefizit zu kämpfen, ein großer Teil der Bevölkerung hat Angst vor dem Abstieg. Dem Southern Poverty Law Center zufolge haben die Bundesbehörden in den vergangenen Monaten 50 neue bewaffnete Milizen identifiziert. Erst vor wenigen Monaten wurde eine radikal-christliche Miliz mit dem Namen Hutaree ausgehoben. Die Gruppe hatte den Mord an mehreren Polizisten geplant.

Doch die Kunden des Los Angeles Gun Club sind keine Extremisten, sie sind Durchschnittsbürger. Der Angestellte des Gun Club, ein Mann um die Zwanzig, erklärt, wie man eine Pistole lädt. Seinen Namen will er nicht nennen. »Schreib einfach Bob oder Joe«, sagt er. Bob oder Joe ist kein typischer Waffenfanatiker, für ihn ist sein Job ein Job. Für 38 Dollar kann man sich hier eine Schusswaffe mieten, von kleinen 22ern bis zu Sturmgewehren. Im Preis sind 50 Patronen inbegriffen, und nach einer bedenklich kurzen Sicherheitseinweisung geht es los. Man ballert auf Zielscheiben mit verschiedensten Motiven, von Zombie-Comicfiguren bis zu Fotos von schnurrbärtigen Verbrechertypen. Das Geschäft scheint gut zu laufen. Erwachsene und Kinder stehen am Tresen, eine Frau bringt ihrer Tochter bei, wie man die Waffe richtig hält. Die Atmosphäre erinnert an eine Schießbude auf dem Jahrmarkt. Die »Kill Zone« auf der Zielscheibe ist zehn Punkte wert. Es ist gar nicht so schwer. Man muss nur Kimme und Korn vorsichtig ausrichten.

Zwar sterben in den USA durchschnittlich über 30 000 Menschen pro Jahr durch Schusswaffen – das sind etwa 10 000 weniger als bei Autounfällen – aber bei diesem merkwürdigen Jahrmarktspiel gibt es auch einen großen Gewinner: Die Waffenindustrie. So hat beispielsweise Smith & Wesson, einer der bekanntesten Waffenhersteller, im letzten Geschäftsquartal 2009 ein Verkaufsvolumen von 89,4 Million Dollar gemeldet, immerhin 6,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch der Mann hinter dem Tresen des Los Angeles Gun Club behauptet, die Zeiten seien hart. Der Club stehe kurz vor der Insolvenz. Für Schießstände sei der Tourismus das Hauptgeschäft. Viele Kunden seien Europäer, die in den USA auch einmal schießen wollten.

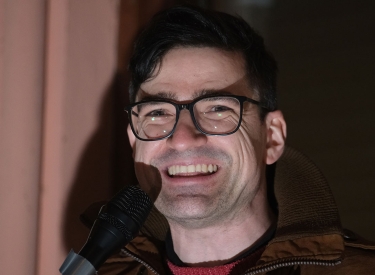

Doch für manche geht es um mehr. »Es geht nicht um Jagen oder Sport«, sagt Carter, der Anwalt für Verfassungsrecht, der in Los Angeles lebt. Der gebürtige Texaner war einige Jahre lang Scharfschütze bei der Polizei, bis er sich entschloss, Jurist zu werden. Er ist Afroamerikaner. Da er bei der Polizei war, sagt er, wisse er, wie oft Beamte die Gesetze überschritten. Für ihn ist der Staat ein potentieller Feind und Unterdrücker. Sich selbst beschreibt er als überzeugten Anarchisten. Das Recht auf Waffenbesitz ist für ihn entscheidend, denn seiner Meinung nach garantiert es die anderen Rechte. »Es geht beim Amendment darum, Cops zu killen«, sagt Carter. »Es garantiert das Recht auf bewaffneten Widerstand gegen die Regierung.«

Oder aber gegen den Ku-Klux-Klan. So meint Carter, dass es Schusswaffen waren, die viele Schwarze in den Südstaaten vor Übergriffen von rechtsextremen Rassisten oder mit ihnen verbündeten Sheriffs gerettet haben. »Mein Großvater hat immer gesagt: ›Die weißen Kapuzen kann ich mit meiner Schrotflinte leichter treffen‹«, sagt Carter mit einem grimmigen Lachen. Er erzählt von seinem Mandanten Cleo Fields, der in den sechziger Jahren den Deacons of Defense angehörte, einer Vereinigung schwarzer Prediger, die sich mit Waffengewalt gegen die weiße Lynchjustiz wehrten. »Sie haben in den sechziger Jahren angefangen, in der Gegend zwischen Columbia, Mississipi, und Bogalusa, Louisiana, zu patrouillieren. Immer wieder wurden Schwarze drangsaliert. Einem wurde ins Auge geschossen. Kurz darauf wurden zwei Weiße erschossen aufgefunden. Angeblich waren die beiden Mitglieder des Ku-Klux-Klans«, erzählt Carter. »Die Mörder hat man nie gefunden. Aber es ist etwas sehr seltsames passiert: Man hat in der Gegend nie wieder was vom Ku-Klux-Klan gehört. Es hat durchaus seine Vorteile, bewaffnet zu sein.«