Nah am Wasser gebaut

Es sieht aus wie ein Dubai auf dem Balkan, was unter dem Namen »Beograd na vodi« (Belgrad am Wasser) für die serbische Hauptstadt im vergangenen Jahr am Reißbrett entworfen wurde. Geht es nach den Plänen des serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vučić, dann wird Belgrad im Jahr 2019 kaum wiederzuerkennen sein. Die Stadt mit ihren 1,7 Millionen Einwohnern hat sich viel vorgenommen für die kommenden Jahre. Auf dem 180 Hektar großen Gelände am rechten Ufer der Sava, auf dem sich heute größtenteils Gleisanlagen, Industriebrachen und der in die Jahre gekommene Kopfbahnhof befinden, soll ein futuristisch anmutender neuer Stadtteil entstehen. Gläserne Bürohäuser, Luxusapartments, eine fast zwei Kilometer lange Uferpromenade sowie die mit 140 000 Quadratmetern größte Shoppingmall des Balkan sind geplant. Neues Wahrzeichen der Stadt soll ein 200 Meter hoher Glasturm werden, der Belgrads Anspruch als wichtigste Metropole in Südosteuropa unterstreichen würde. »Wir verändern Belgrad. Wir verändern das Gesicht Serbiens. Das ganze Land wird glänzen wie dieses Hochhaus!« versprach Vučić im Juni 2014 zur gemeinsamen Vorstellung des Projektes mit Mohamed Alabbar, dem Vorsitzenden der Emaar Properties aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die zu den bekanntesten Trägern von Großbauprojekten gehört und etwa Dubais Burj Khalifa, den höchsten Wolkenkratzer der Welt, verwirklicht hat.

Bisher sind über drei Milliarden Dollar für die Umgestaltung des Areals veranschlagt, die zum Großteil durch private Investitionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gedeckt werden sollen. Seit längerem verbindet Vučić eine freundschaftliche Beziehung mit Scheich Mohammad bin Zayed al-Nahyan, Thronfolger Abu Dhabis und jüngerer Bruder des derzeitigen Präsidenten der VAE.

Wie genau Beograd na vodi geplant wurde, ist allerdings unklar. Bis heute ist nur der Name des Planungsbüros »Eagle Hills« bekannt. Kritiker halten den Plan deshalb lediglich für eine aufwendige Grafiksimulation, die ohne Rücksicht auf reale Gegebenheiten entwickelt wurde, und bemängeln die fehlende Transparenz.

»Das nationale und öffentliche Interesse dieses Projektes hat nichts mit den Bedürfnissen und Wünschen der Bevölkerung zu tun, sondern ist das Ergebnis undurchsichtiger Beziehungen und privater Interessen der politischen und wirtschaftlichen Eliten«, kritisiert das Bündnis »Ne davimo Beograd« (Ertränkt Belgrad nicht). Die Gruppe ist eine der wenigen, die sich an der Diskussion um die Zukunft der Stadt beteiligen; deshalb ist sie unbeliebt bei den Autoritäten. Erst Mitte März wurden Aktivisten und ein Journalist beim Verteilen von Infomaterial im Stadtzentrum vom Belgrad kurzzeitig festgenommen, weil der Stadtverwaltung zufolge diese Art der Öffentlichkeitsarbeit nur mit offizieller Erlaubnis zulässig ist. Doch eine solche lag in diesem Fall vor. Dass die Autoritäten willkürlich entscheiden, ist nicht unüblich in Serbien. Für das »Projekt von nationalem Interesse« wurden kurzerhand bestehende Gesetze und Bauverordnungen verändert, die es nun ermöglichen, auf offene Ausschreibungen zu verzichten. Auch ein Vertrag liegt der Öffentlichkeit bisher nicht vor, niemand weiß, welche Kosten auf Belgrad zukommen und was im Falle eines Scheiterns passiert. »Es ist absurd, dass unsere Gesetze, die den Wettbewerb schützen, angewendet werden, wenn es um kleine Ausschreibungen geht – nicht aber bei einem milliardenschweren Auftrag wie Beograd na vodi«, beklagen die Bündnismitglieder.

Kürzlich wurde bekannt, dass die Stadt zusätzlich eine Milliarde Dollar in die Bereitstellung der für das Projekt notwendigen Infrastruktur investieren will. So soll im kommenden Jahr mit Unterstützung französischer Unternehmen und der französischen Regierung mit dem Bau der ersten Metrolinie begonnen werden, deren Eröffnung vor einigen Jahren bereits für 2017 versprochen wurde. Doch daran geglaubt hat schon damals kaum jemand. Seit den fünfziger Jahren gab es regelmäßig Bestrebungen, ein Metronetz aufzubauen, letztlich scheiterte es aber immer wieder an der politischen und finanziellen Durchführbarkeit und der schwierigen geographischen Situation in Belgrad. Zuerst konnte im gemeinsamen Jugoslawien kein Konsens der Republiken über die Notwendigkeit des Projektes erreicht werden, anschließend wurden Bus- und Straßenbahnsystem weiter ausgebaut und die Pläne in den neunziger und nuller Jahren für eine Stadtbahn abgewandelt, die jedoch nie realisiert wurde. Zuletzt eröffnete Slobodan Milošević nach zehnjähriger Bauzeit 1995 die mit großem Aufwand gebaute unterirdische S-Bahnstation Vukov spomenik, die in ferner Zukunft einmal in das Metronetz integriert werden soll. Bis es so weit ist, bleibt Belgrad neben dem britischen Birmingham die einzige europäische Millionenmetropole ohne U-Bahn.

Im Rahmen des Projektes »Eisenbahnknotenpunkt Belgrad« wird bereits seit 1972 an der Errichtung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen in sieben europäische Länder gearbeitet, es wurden im Stadtgebiet von Belgrad über 50 neue Brücken und 20 Kilometer Tunnel gebaut und knapp eine Milliarde Euro investiert. Allerdings wurde der seit 1977 im Bau befindliche, für eine Betriebsumstellung notwendige Durchgangsbahnhof Prokop nie vollendet die Arbeiten wurden zuletzt 1999 während der Nato-Bombardierungen eingestellt. 2008 einigte sich die Stadt erneut auf den Abschluss des Projektes, doch erst vergangenes Jahr wurde es schließlich ausgeschrieben.

Fragt man die Menschen in Belgrad nach Beograd na vodi, reagieren viele mit resignativem Desinteresse. Mit dem Baubeginn rechnen viele, doch an eine Fertigstellung glaubt kaum jemand. »Belgrad ist nicht Abu Dhabi«, hört man oft. Zu häufig wurden in den vergangenen Jahren große Vorhaben angekündigt und letztlich nicht realisiert. Überall im Land finden sich Investmentruinen, die verrotten und irgendwann vergessen werden. Allein die Instandhaltung der unfertigen Baustellen für den Eisenbahnknotenpunkt Belgrad verursachte Kosten in Millionenhöhe. Eine breite Diskussion über das Projekt gibt es nicht und das öffentliche Interesse daran ist mehr als verhalten.

Das Vertrauen in die serbischen Institutionen ist derart gering, dass es möglich ist, die komplette Umgestaltung einer Stadt an der Bevölkerung vorbei zu planen. Doch es sind nicht nur die neuen Stadtentwicklungskonzepte, die mit beharrlicher Gelassenheit ignoriert und den Eliten überlassen werden, sondern die politische Situation im Allgemeinen wird nicht in der Öffentlichkeit diskutiert.

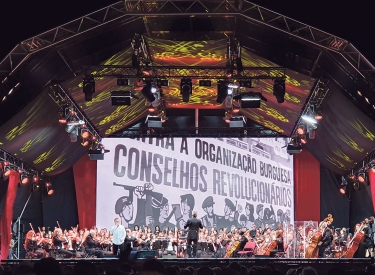

In Novi Sad, der zweitgrößten Stadt des Landes, gibt es zaghafte Versuche, diese öffentlichen Diskussionen anzustoßen. Im CK13, einem linksalternativen Kulturzentrum, sind Mitglieder von Ne davimo Beograd zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, um gemeinsam über die Stadtentwicklungskonzepte zu diskutieren. Veranstaltungen wie diese sind selten. Zivilgesellschaftliche Initiativen sind weitgehend marginalisiert und halten sich mit öffentlichen Äußerungen zurück. Außerdem ist die serbische Öffentlichkeit nicht an offene Diskussionen gewöhnt. Es fehlt an Räumen dafür und einer vielfältigen Medienlandschaft. Journalistenverbände beklagen seit Jahren, dass die schwierige wirtschaftliche Situation des Landes die Medienfreiheit enorm einschränke. Kritische Medien sind auf dem von staatsnahen Unternehmen dominierten Anzeigenmarkt schlicht nicht konkurrenzfähig und entsprechend handzahm ist die Berichterstattung. »Im engen Sinne des Begriffs gibt es keine Zensur in Serbien«, sagt die bekannte Journalistin Jovana Gligorijević, allerdings führe die angespannte Lage zu Selbstzensur. Neulich wurden Websites blockiert und regierungskritische Blogger festgenommen. Dunja Mijatović, die Beauftragte für Medienfreiheit der OSZE, kritisierte Vučić daraufhin in einem Protestbrief für die »Unterdrückung der Medien«. Hinzu kommt der große Einfluss ausländischer Medien wie »Russia Today« (mittlerweile RT) und »al-Jazeera Balkans«, die seit Jahren mit dem CNN-Ableger »N1 TV« um die Meinungshoheit auf dem Balkan ringen und zur Zementierung einer monolithischen Sicht auf die Weltpolitik beitragen. »Viele Menschen denken in absoluten Kategorien und sind durch Argumente schwer zu überzeugen«, sagt Emil, der zur ungarischen Minderheit im Norden Serbiens gehört, im Anschluss an die Veranstaltung. Ihn erinnert die Situation in Serbien immer mehr an diejenige in Ungarn. Er beklagt die »Hauruck-Mentalität« und exponierte Stellung des Ministerpräsidenten, die sich von der institutionalisierten Politik in den westeuropäischen Staaten unterscheide. »Deshalb gibt es auch in den politischen Parteien wenig offene Kontroversen, obwohl hinter den Kulissen gerade ein erbitterter Richtungsstreit über die EU-Politik des Landes tobt.« Im Internet wird der Kampf um politischen Einfluss durch sogenannte Bots unterstützt. »Es ist ein offenes Geheimnis«, sagt Emil, »dass alle etablierten politischen Parteien Netzwerke unterhalten, die Diskussionen in sozialen Netzwerken in gewünschte Richtungen lenken und Kommentarschreiber dafür bezahlen.« Bis zu 1 500 Dinar täglich (umgerechnet 12,50 Euro) sollen sie für ihre Dienste erhalten.

Doch auch ohne diese dubiosen Tätigkeiten ist der Einfluss der politischen Parteien groß. 40 Prozent der Bevölkerung arbeiten im öffentlichen Sektor, das Lohnniveau ist hier etwa 30 Prozent höher als in der Privatwirtschaft. Irgendwann im Verwaltungsapparat zu arbeiten ist für viele Serben die einzige lukrative Option, wenn sie das Land nicht verlassen wollen. Auch deshalb wollen viele mit ihrer Meinung nicht anecken, obwohl alle die ausufernde Korruption kritisieren.

Fast alle beklagen an diesem Abend, dass es in Serbien keine Tradition gebe, über politische Themen zu diskutieren. »Selbst im CK13 ist das trotz eines dezidiert politischen Anspruchs zuweilen schwierig«, sagt Rahel, die dort seit einem halben Jahr einen Freiwilligendienst absolviert. Das Projekt wird ausschließlich von Fördermitteln aus Deutschland finanziert und stößt in der Stadt auch nach neun Jahren des Bestehens bei vielen Menschen noch immer auf Misstrauen. Dass sich daran in den kommenden Jahren grundlegend etwas ändern wird, glauben die wenigsten. Ihre Hoffnung haben sie in den Jahren seit dem Zerfall Jugoslawiens verloren. Wer kann, verlässt das Land in Richtung Westeuropa oder USA.

Unterdessen würden wieder große Veränderungen für Novi Sad angekündigt. Die Stadt hat sich als europäische Kulturhauptstadt beworben und ist gerade dabei, die letzten Kriegsschäden zu beseitigen. Vor 16 Jahren zerstörten Nato-Verbände die städtische Wasserversorgung und sämtliche Brücken über die Donau. Seitdem wird der Schienen- und Lastverkehr in Richtung Belgrad über eine eingleisige, provisorische Montagebrücke abgewickelt, deren Zulassung bereits 2006 abgelaufen ist. Doch der 2010 geplante Neubau kommt nur langsam voran. Dieser wäre wiederum Voraussetzung für ein weiteres Projekt, das Vučić beim Besuch des chinesischen Regierungschefs Li Keqiang im Dezember vergangenen Jahres in Belgrad ankündigte. Beide Länder unterzeichneten Absichtserklärungen zum Ausbau des Verkehrskorridors zwischen Budapest, Belgrad und dem griechischen Mittelmeerhafen Piräus, der schon 2009 an ein chinesisches Staatsunternehmen verpachtet wurde. Bereits 2017 – so der ambitionierte Plan – sollen auf der Strecke chinesische Hochgeschwindigkeitszüge mit 300 Stundenkilometern verkehren. Auch das Autobahnnetz wird mit Unterstützung Chinas ausgebaut, das unter anderem den Bau einer sechsspurigen Autobahnbrücke über die Donau mit 140 Millionen finanzierte. »Serbien ist sicherlich der größte Freund Chinas in Europa«, verkündete im Anschluss der serbische Außenminister Ivica Dačić. Bis zu zehn Milliarden Dollar will China in den kommenden Jahren in Südosteuropa investieren; Serbien kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Die serbische Regierung spekuliert darauf, dadurch zum wichtigsten Wirtschaftszentrum in Osteuropa zu werden, von dem aus chinesische Waren auf die westeuropäischen Märkte gelangen.

Auch um seine marode Infrastruktur zu modernisieren, setzt das Land vor allem auf ausländische Investitionen – oft unter großzügiger Auslegung des Baurechts, der Umgehung von Gesetzen und nicht immer zum eigenen Vorteil. Für die Zusicherung von Einnahmen aus dem South-Stream-Projekt verkaufte Serbien große Anteile der staatlichen Erdöl- und Erdgasindustrie zu äußerst günstigen Konditionen an die russische Gazprom. Dem Land entstand dadurch ein Verlust von knapp 200 Millionen Euro jährlich. Entsprechend groß war die Empörung, als Wladimir Putin im Dezember 2014 die Einstellung von South Stream bekanntgab. Mit den Investitionen aus China und den VAE eröffnen sich nun neue strategische Möglichkeiten, um die noch immer große Abhängigkeit von Russland zu verringern. Brüskiert reagierte der Kreml im Februar auf die Ankündigung Belgrads, in Zukunft auf Kosten der Vereinigten Arabischen Emirate mit der Beratungsfirma Tony Blair and Associates zusammenzuarbeiten. Selbst ein Nato-Beitritt des Landes ist seitdem denkbar.

Am 18. März unterzeichnete Serbien den Individuellen Partnerschaftsaktionsplan (IPAP), der dem Militärbündnis die zeitlich befristete Nutzung militärischer Infrastruktur sowie Überflugrechte gewährt. Für einen Nichtmitgliedsstaat ist das die engste Stufe der Partnerschaft, wenngleich die Staatsmedien die Bedeutung des Vertrags herunterspielen. Denn die Nato ist für viele Serben noch immer ein ideales Feindbild und wird für die desolate wirtschaftliche Lage des Landes verantwortlich gemacht.

Viele soziale Proteste gibt es in Serbien hingegen nicht, obwohl die Unzufriedenheit mit dem politischen System enorm ist. Ein Indiz dafür sind die weitverbreitete Steuerflucht und Vorteilswirtschaft, die Emil als »Nationalsport« bezeichnet. Die Menschen sind kreativ geworden, seit sie die Hyperinflation und die Sanktionen in den neunziger Jahren überstanden haben, aber eben auch notwendig Überlebenskünstler. »Trotzdem kann das so einfach nicht mehr weitergehen«, ist er sich sicher, »irgendwann muss sich auch hier grundlegend etwas verändern.«

Weil es kein Wasser gab

Weil es kein Wasser gab