Es geht an die Nieren

In Deutschland, aber auch in anderen Ländern, setzt sich immer mehr ein »Imperativ zur Organspende« durch. Dieser Trend kann sowohl für die Postmortal- als auch die Lebendorganspende beobachtet werden. Seit die Bundesregierung 2012 die bis dahin geltende erweiterte Zustimmungslösung (einer Organspende muss vor dem Tod aktiv zugestimmt worden sein oder dies muss postmortal durch die Angehörigen geschehen) durch die sogenannte Entscheidungslösung ersetzt hat (die Zustimmungsregelung gilt zwar immer noch, nur sollen die Versicherten jetzt aktiv angeschrieben und zu einer Entscheidungsfindung aufgefordert werden), wurden einem Bericht des Focus vom 13. März zufolge mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben, um die Bevölkerung über die Organspende zu informieren und ihre Bereitschaft zu erhöhen, im Falle des eigenen Todes Organe zu spenden. Gefruchtet haben diese Bemühungen indes nicht, die Zahl der Spendenden ist seit 2010 sogar kontinuierlich gesunken. Der Focus meint nun, die Schuldigen dafür identifiziert zu haben: Es seien gar nicht die »hartherzigen« Deutschen, die anderen ein Organ verweigern, sondern es sei das Missmanagement an vielen Kliniken, die vom Focus denn gleich als »Organverweigerer« tituliert und in einer gesonderten Liste an den Pranger gestellt werden, um sie von den »vorbildlichen« Kliniken abzugrenzen.

Falls man innerpsychisch keine wirkliche Wahlmöglichkeit hat, dürfte streng genommen auch nicht von einer Entscheidungsfreiheit gesprochen werden.

Zwar wird in dem Artikel zu Recht auf ein Dilemma aufmerksam gemacht, in dem sich viele Kliniken befinden: Sie sollen einerseits möglichst viele potentielle Organspenderinnen und -spender erkennen und melden, gleichzeitig unterstehen so gut wie alle Kliniken einem ökonomischen Druck. In der Zeit, die es braucht, ein Bett für die lange Vorbereitung und intensivmedizinische Betreuung eines hirntoten Spenders oder einer Spenderin freizuhalten, kann man stattdessen mehrere andere Operationen vornehmen. Damit es sich für eine Klinik überhaupt rentiert, eine Organentnahme vorzunehmen, müsste die Aufwandsentschädigung, die ein Krankenhaus dafür bekommt, deutlich höher sein. Hohe Prämien würden die Kliniken aber schnell in Verdacht bringen, aus möglichst vielen Schwerkranken rentable Organspenderinnen und -spender machen zu wollen.

Organhandel ist in Deutschland verboten und ökonomische Erwägungen sollen möglichst keine Rolle bei der Entscheidung zur Spende, den Vergabekriterien und der Transplantation spielen. Von den Kliniken wird hier also gewissermaßen ein »altruistischer Akt« verlangt, der nur schlecht zur ansonsten herrschenden kapitalistischen Logik passt. Dass dies nicht wirklich funktionieren kann und dass kleinere Kliniken, die mit immer weiter sinkendem Personalschlüssel auskommen müssen, dafür keine Ressourcen haben, sollte nicht verwundern. Da hilft auch der berechtigte Hinweis nicht, dass aus ökonomischer Sicht jede Nierentransplantation einer Krankenkasse viel Geld erspart, verglichen mit langjähriger Dialyse.

Worüber in dem besagten Focus-Artikel Unverständnis geäußert wird, ist der Umstand, dass es Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte gibt, die der Organspende an sich gar nicht so positiv gegenüberstehen. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, zu Bedenken ist aber, dass Ärztinnen und Ärzte mit der emotional schwierigen Situation konfrontiert sind, einen scheinbar noch lebenden Menschen für eine Organentnahme freizugeben, und meistens noch nicht einmal Anspruch auf Supervision haben – aus Kostengründen natürlich. Der Focus sieht hier eine unzulässige »Verweigerungshaltung«, womit er sich in einem Mehrheitsdiskurs befindet, den zum Beispiel Mona Motakef (2011) und Simon Hofmann (2016) an anderer Stelle untersucht haben: Organspende gilt heutzutage als das richtige soziale Handeln, Menschen, die das anders sehen, werden als egoistisch oder überängstlich kritisiert, etwa mit dem Hinweis auf den angeblich hinlänglich bewiesenen Hirntod. Die Schwierigkeiten und Kontroversen der Hirntoddebatte können hier nicht vertieft werden, sind aber bereits an anderer Stelle angesprochen worden (Jungle World 1/2013). Deutlich ist, dass die Verwertungslogik die Organspende ganz erfasst hat, und sie postuliert ein wachsendes gesellschaftliches und individuelles Anrecht auf die Organe der anderen.

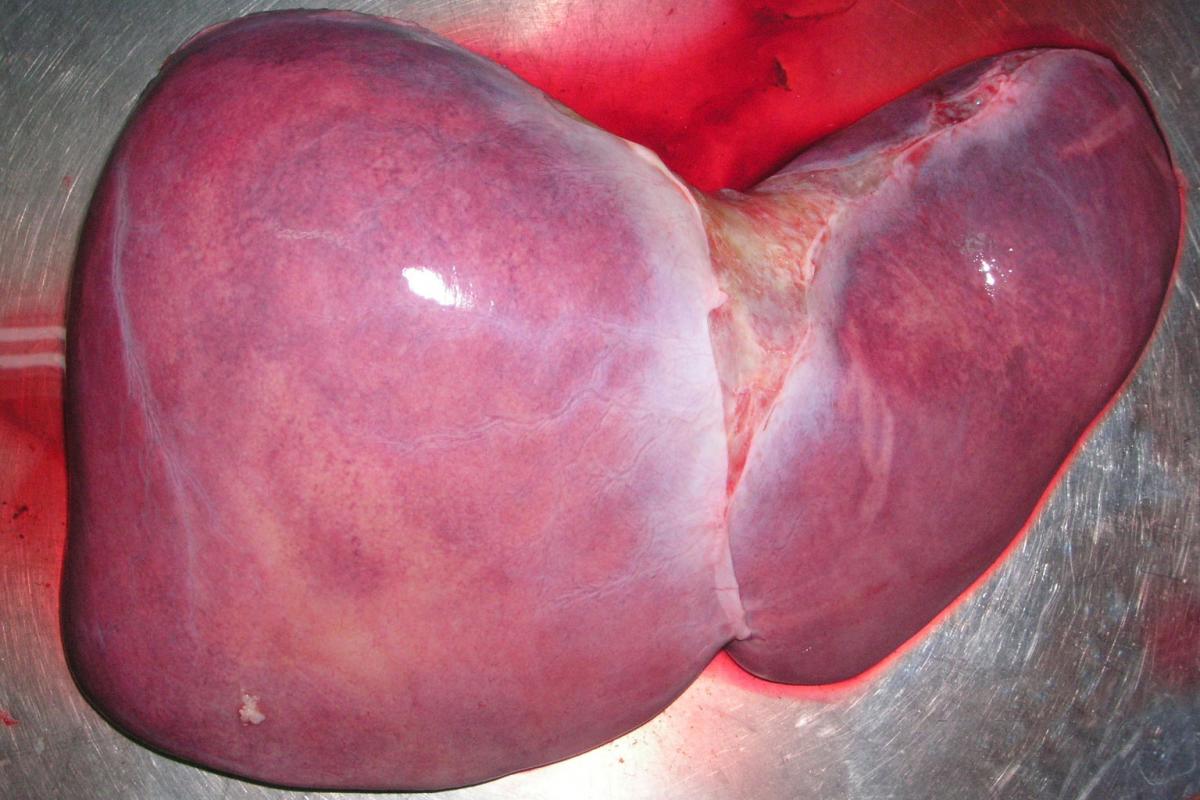

Das sinkende Organangebot bei der Postmortalspende wirkt sich direkt auf die Lebendorganspende aus. Es ist mittlerweile fast unmöglich geworden, ein Organ über die reguläre Warteliste zu bekommen, weil die Wartezeiten so lang sind, dass manche Kranke sie nicht überleben würden.

Entsprechend steigt der Druck auf die Angehörigen von Patientinnen und Patienten mit einem terminalen Nieren- oder Leberversagen. Dieser Druck ist aus psychologischer Perspektive nicht unerheblich. Zwar kommen die Angehörigen – das darf nicht unerwähnt bleiben – in eine handlungsfähige Position, indem sie aktiv einer schwerkranken nahestehenden Person helfen können. Anders als Angehörige von Krebskranken, die unterstützend und begleitend –manchmal auch nur sterbebegleitend – tätig werden können, rettet und verlängert Organspendende Leben oder ermöglichen zumindest eine bessere Lebensqualität. Das kann als sehr befriedigend, selbstwertstärkend und euphorisierend erlebt werden. Gleichzeitig befinden sie sich aber auch in einer Situation, in der sie wegen des oben angesprochenen normativen Diskurses sowie der guten medizinischen Ergebnisse kaum nicht spenden können.

Das deutsche Transplantationsgesetz fordert als Voraussetzung einer Spende Volljährigkeit, Freiwilligkeit, Abwesenheit von finanziellen Interessen sowie eine Verwandtschaft ersten oder zweiten Grades oder eine enge persönliche Verbundenheit zwischen spendender und empfangender Person. Es ist aber zu fragen, ob eine solche enge verwandtschaftliche oder persönliche Verbundenheit die Freiwilligkeit mitunter konterkariert. Mit dieser Frage haben sich Bijan Fateh-Moghadam et al. (2004) beschäftigt und die sinnvolle Unterscheidung von juristischer und psychischer Freiwilligkeit getroffen. Sie plädieren dabei für eine Entmythologisierung des Freiwilligkeitsbegriffs und heben stattdessen die Autonomie einer Entscheidung hervor, sofern diese auf Grundlage des eigenen Werte- und Normensystems getroffen werde. Somit wäre die Entscheidung einer Mutter, ob sie ihrem Säugling einen Teil ihrer Leber spendet, damit er nicht stirbt, zwar keine leichte, aber eben doch frei im oben genannten Sinne. Eine Person hingegen mit einer zugrunde liegenden Körperdysmorphophobie, einer Störung der Wahrnehmung des eigenen Körpers, die mit dem Wunsch vorstellig wird, ihr solle ein gesunder Arm amputiert werden, würde diese Entscheidung nicht frei treffen, weil hier der Wunsch von einer psychischen Störung evoziert wurde.

Wie freiwillig ist die Lebendorganspende einer Person, der die Mutter von früher Kindheit an erzählt hat, dass sie einmal die Nierenspenderin ihres kranken Bruders werden könnte, und die diese Selbstverständlichkeit bisher nie hinterfragt hat? Kann der eineiige Zwillingsbruder, der weiß,er wäre der perfekte (da genetisch identische) Spender, wirklich nein zu einer Nierenspende für seinen Zwillingsbruder sagen, auch wenn das Verhältnis der beiden nicht im besonderen Maße nah ist und von einer engen persönlichen Verbundenheit daher nicht gesprochen werden kann? Kann man überhaupt nein sagen, wenn, wie im Fall der Leberlebendspende, die Konsequenz der Tod der kranken Person ist und nicht »nur« die Dialyse?

Falls man aber innerpsychisch gar keine Wahlmöglichkeit hat, dürfte streng genommen auch nicht von einer Entscheidungsfreiheit gesprochen werden. Für die Lebendorganspende ist dieses Dilemma der »Dialektik von Hilfemöglichkeit und Entscheidungslast« (Fateh-Moghadam) konstitutiv. Den mehr oder minder bewussten Ambivalenzen muss in der psychologischen Begutachtung zuvor Rechnung getragen und die Organspende auch gesellschaftlich als das betrachtet werden, was sie ist: eine weitreichende Hilfsmöglichkeit und zugleich auch immer eine Zumutung für die Spendenden beziehungsweise für die Angehörigen und die Pflegenden im Falle einer Postmortalspende. Dies wird in der moralisierenden Berichterstattung über die Organspende immer wieder gerne übersehen.