Schwer quer

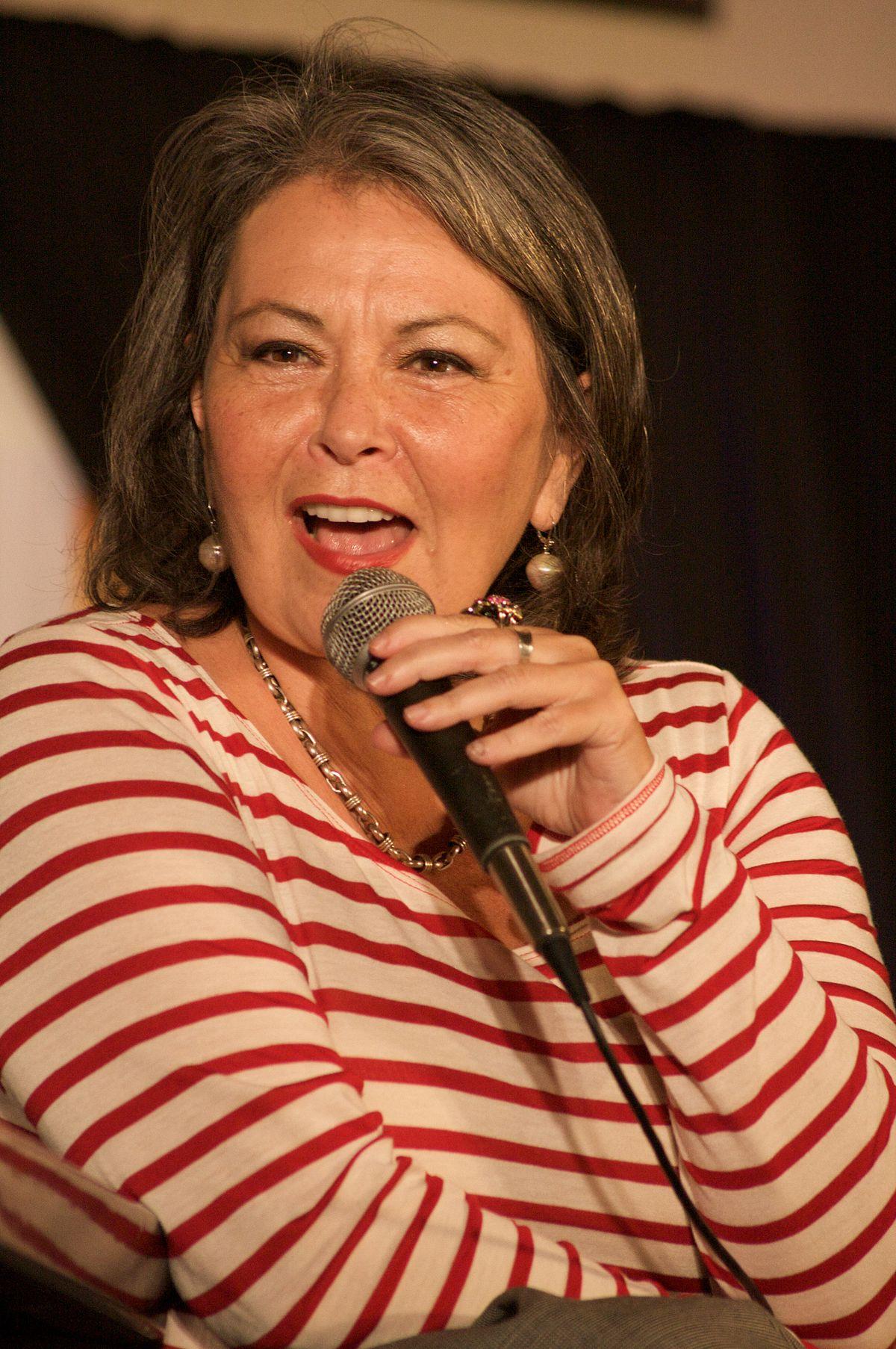

Schützend stellt sich Roseanne Conner vor ihren Schwiegersohn David, der sich durch seine Arbeit in einem Freizeitpark vom unsicheren, immer zweifelnden Loser in einen dauergrinsenden Jasager verwandelt hat. Roseanne will ihren alten David wiederhaben und hält eine flammende Rede, gerichtet an den autoritären Chef des Parks: »Jetzt werde ich David mitnehmen, wir werden in mein kaputtes Auto steigen und damit entlang des verschmutzten Flusses fahren, wo wir möglicherweise überfallen oder von Betrunkenden von der Straße gedrängt werden. Ich nehme David wieder mit in unser zerfallenes Haus in unserer White-Trash-Nachbarschaft und laufe mit ihm schnellstmöglich zur Eingangstür, bevor wir ausgeraubt werden. Das ist mein Amerika und Gott sei Dank habe ich die Freiheit, es zu genießen.« Dieses Bild der Vereinigten Staaten, das Roseanne Barr in der Hauptrolle der Sitcom »Roseanne« im Jahr 1996 mit trotzigem Stolz zeichnet, ist genau jenes, mit dem Donald Trump im Wahlkampf die Emotionen schürte und die Wähler hinter sich scharte. Hollywood unterstützte fast ausnahmslos Hillary Clinton – nicht so Barr. Gekonnt indifferent äußerte sie sich in den Monaten vor der Wahl in Interviews und Twitter-Beiträgen. Dass die Königin der linksliberalen Unterhaltung sich nicht für die Demokratin erwärmen konnte, verwundert allerdings nur auf den ersten Blick.

»Roseanne« lief in neun Staffeln von 1988 bis 1997. In dieser Zeit erlebte die Serie drei US-Präsidenten: Ronald Reagan, George H. W. Bush und Bill Clinton. Die inhaltlichen und auch formalen Veränderungen innerhalb der Serie spiegeln die politischen und sozialen Entwicklungen jener Jahre: Anfangs drehten sich die Geschichten stark um das ökonomische Überleben, inklusive Stromausfall wegen unbezahlter Rechnungen und eines Streiks in der Fabrik, in der Roseanne arbeitet.

Je weiter die Erzählung fortschreitet, desto mehr macht sich ein cultural turn bemerkbar: Rassismus, Homosexualität und Feminismus lösen Arbeitslosigkeit und Armut als dominierende Themen ab. Nicht mehr am Fließband ist nun der Arbeitsplatz, sondern im eigenen Imbiss. Anstatt aber diese sich verändernden Topoi als miteinander vermittelte zu thematisieren, wurde aus »Roseanne« mehr und mehr eine reine Repräsentationsshow, deren Mittelpunkt Roseanne selbst bildet. Sie ist diejenige, die am lautesten schreit, die besten Sprüche bringt und ab Mitte der Neunziger von der Serie als regelrechte Ikone inszeniert wird. Dass es charakterliche Überschneidungen zwischen ihr und Trump gibt und daher eine gewisse Sympathie rührt, ist offensichtlich: Sie sind beide jeweils das Zentrum ihres selbstgebauten Universums.

Im Mai verkündete der US-Sender ABC ein Revival von »Roseanne«, acht neue Folgen sollen 2018 ausgestrahlt werden. Darauf freut sich jetzt schon unter anderem Kellyanne Conway, die einstige Wahlkampfstrategin und jetzige Beraterin von Donald Trump. »Ich muss wohl anfangen fernzusehen«, twitterte sie und verlinkte dazu einen Tweet des Radiomoderators Mark Simone, der wiederum in seiner Verlautbarung vermutete, die neue Staffel von »Roseanne« könnte die erste Pro-Trump-Show im Fernsehen werden. Kurz darauf schaltete sich Roseanne Barr höchstpersönlich ein: In Großbuchstaben ließ sie wissen, ihre neue Show sei nicht über Trump, sondern über eine Familie aus dem Mittleren Westen. Genau hier aber liegt der Hund begraben: Illinois, den Staat, in dem die Familie Conner wohnt, haben zwar bei den letzten sechs Wahlen immer die Demokraten gewonnen; dies liegt aber an den Wahlergebnissen aus der demokratischen Hochburg Chicago, in dessen Ballungsraum über die Hälfte der Einwohner des Bundesstaates leben. Die übrigen Countys haben fast ausnahmslos Republikaner gewonnen. Der Sieg Trumps wird auch darauf zurückgeführt, dass er im rust belt, der größten, seit Jahrzehnten in tiefer Rezession steckenden Industrieregion der USA, unter den ehemaligen Arbeitern, die jetzt arbeitslos sind, enorm Stimmen für die Republikaner hinzugewinnen konnte. Spricht man also von Arbeiterfamilien aus dem Mittleren Westen, so spricht man im Jahre 2016 fast automatisch auch von Trump-Wählern.

Was Roseanne und Donald Trump eint

So sehr Roseanne Barr sich in Sachen Unterstützung für Trump bedeckt hält, so offen ging sie gegen dessen Gegenkandidatin vor. »Ich denke wir könnten uns glücklich schätzen, wenn Trump gewinnen würde. Weil es dann nicht Hillary wird«, sagte sie dem Hollywood Reporter: »Sie ist mit jedem befreundet, der ihr gottverdammtes Geld gibt.«

Das Revival von »Roseanne« lässt Böses ahnen, denn Trump wie Barr verehren die »hart arbeitende Bevölkerung«.

Der Erklärungsversuch für Barrs Abneigung gegen Clinton, dass deren Ehemann Bill Clinton während seiner Amtszeit für erhebliche sozialpolitische Verschlechterungen und damit für die Misere vieler Familien verantwortlich war, für die exemplarisch die Fernsehfamilie Conner steht, ist einleuchtend, aber unzureichend. Denn Hillary Clinton ist nicht für die politischen Taten ihres Mannes verantwortlich und eine Feministin wie Barr sollte dies wissen. Ihre Ressentiments sind dieselben wie diejenigen der Trotzkisten, Anarchisten und anderer Bewegungslinker: Clinton sei eine kalte, neoliberale Kulturlinke, nur scheinbar interessiert an den Problemen von Minderheiten. In dieser Perspektive erscheint Trump erfrischend authentisch, als jemand, der zwar Falsches sagt, aber immerhin das, was er denkt; ein weiteres Charakteristikum, das er mit Roseanne Barr teilt. Ironischerweise ist die politische Karriere einer Hillary Clinton nur mit Hilfe von Fernsehformaten wie »Roseanne« zu erklären, die den Feminismus massentauglich macht. Durchsetzungsstarke Frauen darf es aber für Barr wohl nur in kulturellen Produkten und nicht in der Realität geben.

Erhellender wäre es, Roseanne Barr als das zu sehen, was sie ist: eine Querfrontanhängerin. In der Online-Talkshow »The Rubin Report« hatte Barr im August vorigen Jahres einen vielsagenden Auftritt. Der Moderator der Show ist Dave Rubin, ein Liberaler, der ab und an von einer »regressiven Linken« spricht, aber auch offen für konservative und verschwörungstheoretische Ideen ist. Barr bezeichnete sich im Gespräch selbst als alte Sozialistin und sprach in bester Querfront-Manier vom »vampire capitalism«, »gierigen Schweinen« in den Unternehmen und der Sklaverei, der die arbeitende Bevölkerung unterliege – für alles findet sie nur die stärksten Worte. Barrs Idee dagegen lautet: profit sharing, ein so naives wie dummes Ziel. In einer Mischung aus Affekt und antiintellektueller Pose rührt Barr sämtliche Themen der Zeit in einen Topf und kommentiert sie wirr, widersprüchlich und zusammenhanglos. Sie ist, gerade in der Beliebigkeit und Inkonsequenz ihrer Aussagen, ein wahrhaft postmodernes Subjekt. Irgendwie meint sie es gut, irgendwie ist sie auf der Seite der Ausgebeuteten, doch scheint sie nur eines im Sinne zu haben: die Schuld zu kompensieren, dass sie selbst durch die Darstellung einer White-Trash-Mom zu Geld und Ruhm gekommen ist.

Was Trump und Barr eint, ist der Kulturkampf, den sie führen, Roseanne vormals für, Trump seither gegen Minderheiten. Das Revival von »Roseanne« lässt Böses ahnen, denn Trump wie Barr verehren die »hart arbeitende Bevölkerung«. Früher war die Serie ein Format, in dem Widersprüche ungelöst stehenblieben, aber verhandelt werden konnten. Zu befürchten ist eine Neuauflage, in der ein holzschnittartig gezeichneter Arbeiter hemmungslos kulturell geadelt, romantisiert und verniedlicht wird – und das, obwohl es diesen Arbeiter nicht mehr gibt und er schon lange nicht mehr links denkt.