Von Plasma zu Plutonium

Der Wendelstein steht in Greifswald an der Ostsee. Im Gewerbegebiet an der Landstraße, gegenüber dem Einkaufszentrum, betreibt das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik einen Stellarator, eine experimentelle Fusionsforschungsanlage, die ab 2021 in der Lage sein soll, eine halbe Stunde lang 30 Kubikmeter eines bis zu 100 Millionen Grad Celsius heißen Plasmas stabil zu halten. Das ist zehnmal heißer als die Kerntemperatur der Sonne.

Um Energiegewinnung geht es in Greifswald aber nicht. Der Zweck von Wendelstein 7-X ist es, die komplexe Technologie zu entwickeln, die zum Umgang mit superheißem Plasma unter irdischen Bedingungen nötig ist.

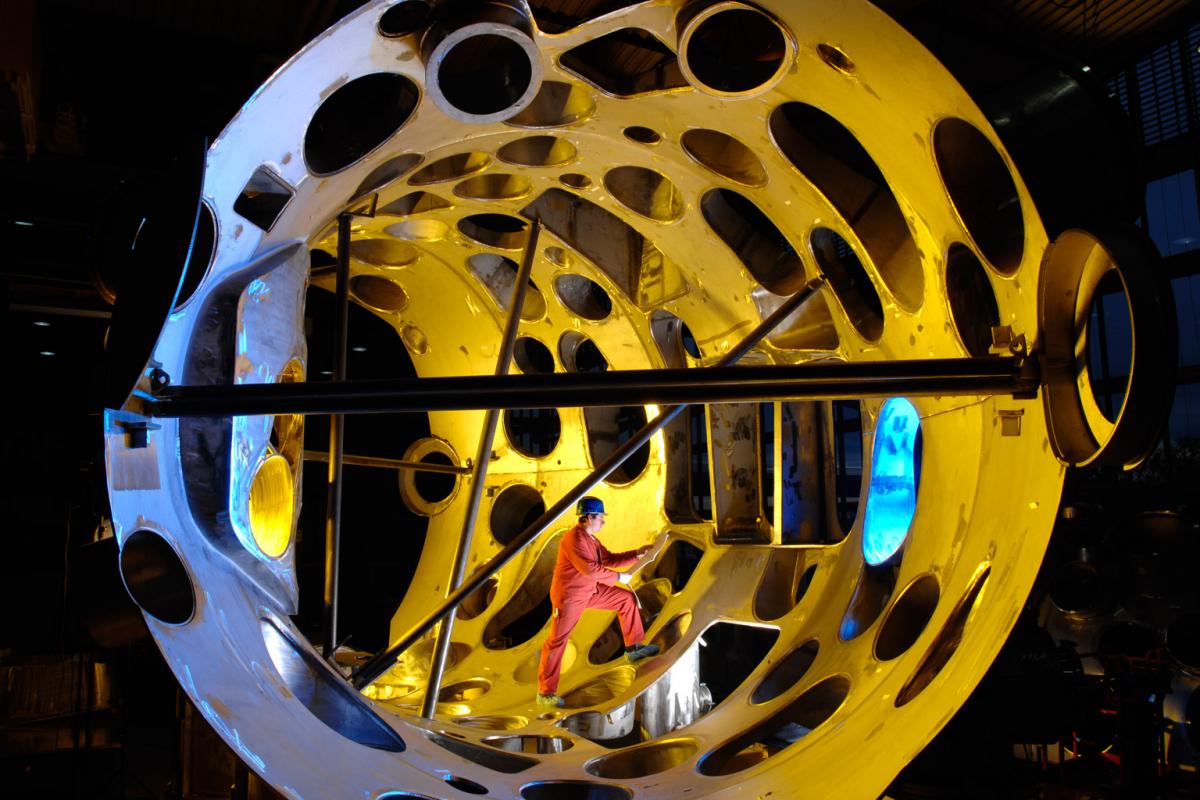

Bei dieser Temperatur sollen dann die Atomkerne der beiden Wasserstoffisotope Tritium und Deuterium verschmelzen, ohne dass die gewaltige Schwerkraft eines Sterns wie der Sonne nachhelfen muss. Um das Plasma stabil zu halten, sind an der Greifswalder Anlage, die nicht mit Tritium arbeiten wird, 50 jeweils sechs Tonnen schwere supraleitende Magnetspulen nötig, die für den Betrieb auf eine Temperatur von minus 270 Grad Celsius gekühlt werden – auf eine Temperatur also, die nur rund drei Grad über dem absoluten Nullpunkt liegt. »Zwischen dem erhitzten Plasma im Innersten der Maschine und den Magnetspulen herrscht der größte Temperaturunterschied, den Sie im Universum auf so geringem Abstand finden«, sagt der theoretische Physiker Ralf Kleiber, während er den Stellarator vorführt. Das Gerät steht in einer großen, weiß getünchten Halle, ist 4,5 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 16 Metern und die Form eines Donuts. Von außen sieht es aus wie eine kleine Raumstation. Durch das Innere des Stellarators kann ein Mensch sich aufrecht gehend bewegen – wenn darin nicht gerade Plasma erhitzt wird. Noch lässt sich das Plasma in dem Gerät aber nur auf 40 Millionen Grad erhitzen. In Betrieb genommen wurde es erstmals 2015 – gut 20 Jahre nach dem Beginn des Projekts 1994.

Energie lässt sich mit Wendelstein 7-X, wie der Stellarator mit vollem Namen heißt, also noch nicht erzeugen, erst recht nicht, wenn man die 14 Megawatt abzieht, die nötig sind, um das Plasma wie in einem überdimensionierten Mikrowellenofen auf die nötige Temperatur zu bringen. Zukünftig sollen Kernfusionsreaktoren mehr Energie erzeugen, als sie benötigen, um das Plasma zur Energiegewinnung zu erhitzen.

Um Energiegewinnung geht es in Greifswald aber nicht. Der Zweck von Wendelstein 7-X ist es, die komplexe Technologie zu entwickeln, die zum Umgang mit superheißem Plasma unter irdischen Bedingungen nötig ist.

Kleiber ist in Greifswald schon seit der Frühphase des Projekts dabei. »Ich glaube, ich war die Nummer neun im Team«, sagt er.

Derzeit arbeiten dort zwischen 450 und 500 Menschen. Etwa 1,2 Milliarden Euro hat das Projekt seit 1996 gekostet. Das Geld, finden Kritiker wie die Umweltorganisation BUND, hätte besser in erneuerbare Energien investiert werden sollen. Kleiber sieht das anders.

Um bei dem notwendigen Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung den mutmaßlich noch steigenden Energiebedarf der Menschheit decken zu können, sei eine Kombination aus Kernfusionsenergie und erneuerbaren Energien die optimale Lösung. Kernfusion sei – wenn sie einmal einsetzbar ist – extrem effizient.

Die vier Hauptgefahren bei der auf Kernspaltung basierenden Atomkraft sind der sogenannte Super-GAU, bei dem die bei der Kernspaltung ausgelöste Kettenreaktion außer Kontrolle gerät und eine Kernschmelze eintritt; die Niedrigstrahlung im Normalbetrieb; der entstehende Atommüll und dessen Lagerung sowie die militärische Nutzung ziviler Atomanlagen.

Zunächst einmal, erklärt Kleiber, gebe es bei einem Fusionsreaktor nicht die Gefahr einer Kernschmelze. Das Problem bestehe nicht wie bei der Kernspaltung darin, die frei werdende Energie zu kontrollieren, sondern darin, das Plasma überhaupt zu erhitzen und stabil zu halten. Die Magnetspulen bei einer Kernfusionsanlage dienen dazu, das heiße Plasma von der Innenwand des Stellarators fernzuhalten, an dem es sich schlagartig abkühlen würde. Wird das Plasma kalt, bricht Fusionsprozess sofort ab.

Bei der Stromerzeugung in einer Kernfusionsanlage entsteht zwar Strahlung, sie ist aber nicht vergleichbar mit der bei der Kernspaltung auftretenden. Es entstünde, wie Kleiber ausführt, jedoch Atommüll in ähnlicher Menge wie bei der Kernspaltung, der entsprechend gelagert werden müsste. Während des Fusionsprozesses würden die metallenen Innenwände des Stellarators durch Neutronen aktiviert. Diese müssten daher in regelmäßigen Abständen von speziell dafür entwickelten Robotern ausgetauscht und entsorgt werden. Anders als bei der Kernspaltung wäre aber die Halbwertszeit dieses Atommülls relativ gering. Nach 100 Jahren wären 90 Prozent des Abfalls wiederverwertbar, nach 500 Jahren wären die übrigen zehn Prozent mit Kohleasche vergleichbar. Deshalb sei keine Endlagerung des Mülls notwendig. Das klingt tatsächlich vergleichsweise harmlos.

Allerdings sind viele Details noch nicht geklärt. Neben einer potentiellen gesundheitlichen Belastung durch das aus Lithium gewonnene Tritium besteht auch die Gefahr der militärischen Nutzung dieses Stoffs. Tritium hat mit 12,3 Jahren nur eine geringe Halbwertszeit und ist nicht stark radiotoxisch. Eine Studie von 2008 kommt aber zu dem Ergebnis, dass seine Wirkungen bisher unterschätzt wurden: Es kann sich in die menschliche Erbsubstanz einlagern, was vor allem bei einer Schwangerschaft problematisch sein kann. In großen Mengen verwendet, könnte es leicht aus einer Fusionsanlage ins Grundwasser gelangen, da es schwer zu isolieren ist.

Bei Nuklearwaffen kommt Tritium bereits zum Einsatz. Ähnlich wie für die zukünftige Stromerzeugung genügen auch hier bereits sehr geringe Mengen. Mit ein paar Gramm eines gasförmigen Deuterium-Tritium-Gemischs kann die Sprengwirkung einer konventionellen Atombombe um den Faktor zwei verstärkt werden. Diesen zusätzlichen Wumms nennt man boosting. Für Neutronenbomben ist Tritium sogar essentiell. Es werden dazu lediglich 20 Gramm Tritium pro Sprengkopf benötigt. Experten halten es für extrem schwer zu kontrollieren, ob aus der zivilen Nutzung Material für militärische Zwecke entwendet wird.

Eine weitere Möglichkeit der militärischen Nutzung besteht darin, in den Metallmantel einer Fusionsanlage Uranstäbe einzubauen und aus diesen durch die bei der Fusion entstehende Neutronenbestrahlung des Mantels Plutonium zu gewinnen. Kleiber hält diese Möglichkeit jedoch für abwegig. Die Erzeugung von Tritium und Plutonium sei in konventionellen Kernspaltungsreaktoren einfacher und billiger zu bewerkstelligen. Außerdem sei es relativ leicht, durch entsprechende Messungen in der Nähe der Anlage eine solche Umfunktionierung festzustellen.

Das sehen nicht alle Experten so. Die Physiker Matthias Englert, Giorgio Franceschini und Wolfgang Liebert argumentieren, dass Kernfusionkernspaltungshybridanlagen sehr effizient sein könnten, um jährlich mehrere hundert Kilo Plutonium herzustellen. Das bestehende System der atomaren Rüstungsüberwachung durch die Internationale Atomenergiebehörde stammt noch aus der Zeit des Kalten Kriegs. Ob es in dieser Form in ungefähr 30 Jahren noch bestehen wird, wenn Fusionsenergie tatsächlich einmal genutzt werden könnte, um in großem Umfang Strom zu produzieren, ist nicht gewiss. Falls die USA und Russland bis dahin ihre nuklearen Arsenale nicht erheblich reduzieren, hätten die aufstrebenden Mächte China und Indien ein erhebliches Interesse, mit ihnen gleichzuziehen. Dass Fusionsanlagen zur zivilen Stromerzeugung und zur Gewinnung von Bestandteilen von Nuklearwaffen verwendet werden könnten, wäre dann prinzipiell möglich. Um zukünftig eine unbeabsichtigte militärische Verwendung von Fusionskraftwerken zu verhindern, plädieren Englert, Franceschini und Liebert dafür, möglichst schon in der Entwicklung solcher Anlagen entsprechende Schutzvorrichtungen einzubauen.

In Greifswald kann man das gelassen sehen. Als Souvenir aus dem Wendelstein soll schließlich auch in Zukunft kein Tritium zu entnehmen sein.