Chaostage im Kapitol

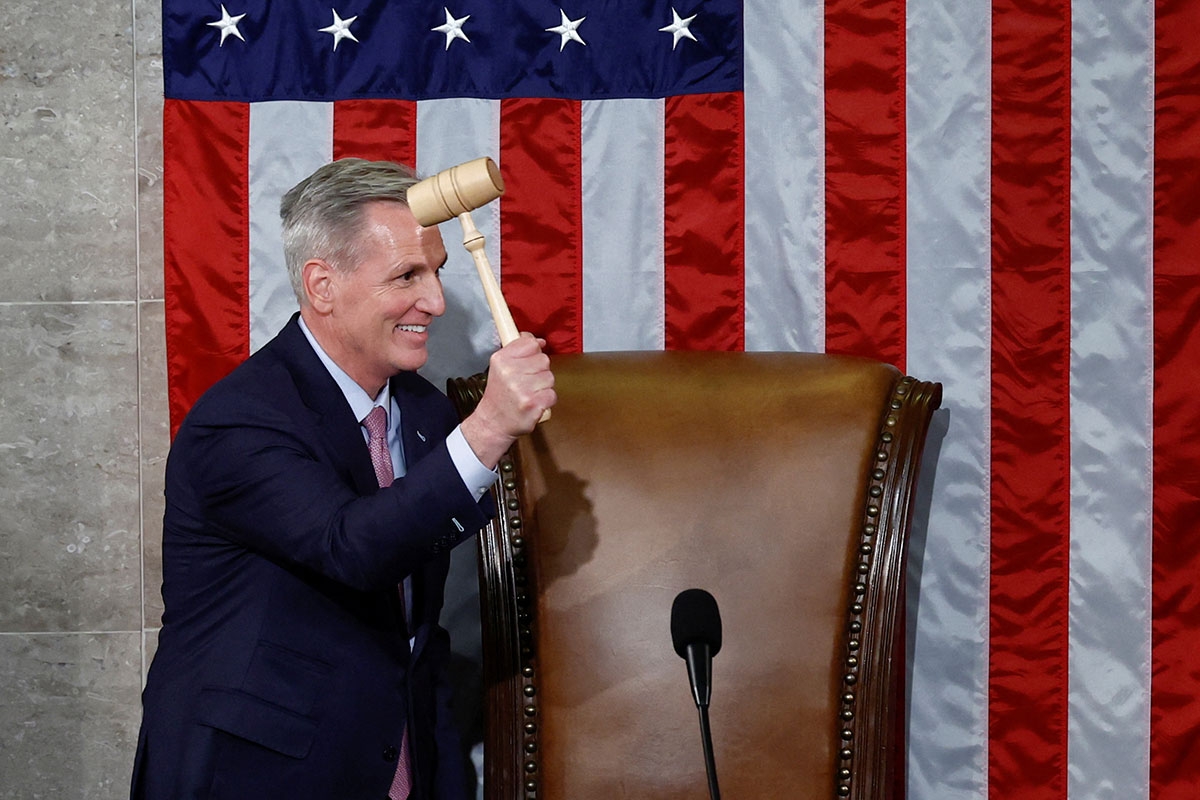

15 Abstimmungen waren nötig, bis der republikanische US-Kongressabgeordnete Kevin McCarthy in der Nacht zum 7. Januar endlich zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt wurde – obwohl seine Partei dort die Mehrheit hat. Es war ein langwieriges und bizarres Spektakel, das für die verbleibenden zwei Jahre der Legislaturperiode nichts Gutes verspricht. Weil die midterm elections, die Zwischenwahlen, im vorigen November den Republikanern nur eine hauchdünne Mehrheit von vier Sitzen im Repräsentantenhaus beschert haben, kommt es nun auf jede Stimme an. Das nutzten Abgeordnete der republikanischen Rechten.

So ließ eine Gruppe von anfangs 20 republikanischen Abgeordneten den Kandidaten McCarthy fast eine Woche lang zittern. Einige von ihnen, beispielsweise Chip Roy aus Texas, hatten substantielle Einwände und wollten die Macht der Parteiführung einschränken. Einige der Forderungen der 20 »Rebellen« sind durchaus vertretbar. Das US-Politikmagazin Mother Jones berichtete, die Abgeordneten der Fraktion bekämen nun mindestens 72 Stunden Zeit, um Gesetzentwürfe zu prüfen, bevor sie zur Abstimmung vorgelegt werden, und könnten leichter als bisher Änderungsanträge stellen. Das ist vernünftig.

Wenn von nun an Präsident Joe Biden mit McCarthy verhandelt, dann in dem Wissen, dass dieser sich im Zweifel gegen seine Fraktion nicht durchsetzen kann.

Aber unter den »Rebellen« waren auch sechs Hardliner, deren Widerstand nichts mit verantwortungsbewusster Parlamentsarbeit zu tun hatte. Ganz im Gegenteil: Diese »Never Kevin«-Fraktion bestand aus Bob Good aus Virginia, Matt Gaetz aus Florida, Lauren Boebert aus Colorado, Andy Biggs und Eli Crane aus Arizona sowie Matt Rosendale aus Montana. Ihr erbitterter Widerstand gegen McCarthy schien diesen zu überraschen. Er hätte es allerdings besser wissen müssen, hatte doch Good bereits in einem Podcast-Interview mit der Reporterin Rachael Bade vom Online-Magazin Politico am 23. Dezember die bevorstehende Obstruktion minutiös dargelegt. Good nimmt es McCarthy bis heute übel, dass dieser ihn 2020 bei seinem ersten Wahlkampf angeblich sabotiert habe. An die zwei Millionen US-Dollar soll McCarthy mittels des ihm nahestehenden republikanischen Finanzkomitees Congressional Leadership Fund (CLF) an Goods innerparteilichen Kontrahenten Denver Riggleman gespendet haben. Zwar hat Good die Wahl gewonnen, aber verziehen hat er McCarthy nie. Zudem hat der damalige Fraktionsvorsitzende McCarthy dem neuen Abgeordneten Good anschließend nicht mal zum Wahlsieg gratuliert. In der Tat tut sich McCarthy mit diplomatischem Verhalten schwer. So hat er bereits vor der zermürbenden Wahlwoche seine Umzugskisten in das Büro des Sprechers bringen lassen, was von einigen Abgeordneten, insbesondere Matt Gaetz, als ein persönlicher Affront gewertet wurde.

Von den sechs Totalverweigerern haben fünf – Eli Crane war damals noch nicht im Amt – vor fast genau zwei Jahren, am 6. Januar 2021, gegen die offizielle Anerkennung von Joe Biden als US-Präsident gestimmt, angespornt von seinem Vorgänger Donald Trump, der seine Wahlniederlage nicht eingestand und von Betrug sprach. Es kam an jenem Tag zum Sturm auf das US-Kapitol, und es ist eine bittere Ironie, dass McCarthy nur wenige Stunden nach dem Jahrestag endlich ins Amt gewählt wurde, nun mit der stillschweigenden Zustimmung der rechten Brandstifter. Diese hatten McCarthy tagelang gedemütigt. Weil er jeder ihrer Forderungen nachgab, verspotteten sie ihn mit dem Spitznamen »Cavin’ Kevin« – der einknickende Kevin. »Mir gehen langsam die Forderungen aus«, gab Gaetz im Fernsehsender CNN zu.

Wenn von nun an Präsident Joe Biden oder Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer im Senat, mit McCarthy verhandeln, dann in dem Wissen, dass dieser sich im Zweifel gegen seine Fraktion nicht durchsetzen kann. Bereits ein Mitglied der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus kann ab jetzt ein Misstrauensvotum gegen den Speaker erzwingen – auch das gehört zu den Neuerungen, die die rechten Hardliner durchgesetzt haben.

Der Kampf gegen die eigene Führung war der bisherige parlamentarische Höhepunkt der rechtsextremen Radikalisierung der Republikaner im Kongress. Mit dem Erstarken der sogenannten Tea Party, eines Netzwerks rechter Republikaner, in der ersten Amtszeit des demokratischen US-Präsidenten Barack Obama schwand die Bereitschaft zur überparteilichen Kooperation. Diese Entwicklung wurde teils beflügelt von rassistischer und zusehends auch antisemitischer Rhetorik, die in rechtskonservativen Medien wie Fox News und Formaten wie der »Rush Limbaugh Show« nicht nur toleriert, sondern geradezu gepflegt wurde. Die midterm elections 2010 brachten zudem eine Gruppe junger Rechtskonservativer in den Kongress, die eine Zusammenarbeit mit den Demokraten grundsätzlich ablehnten. Weiterhin bezeichnet Good jeden Republikaner, der die Bereitschaft zeigt, mit den Demokraten zu verhandeln, als »Verräter«. Inspiriert zeigt sich diese Gruppe von der republikanischen »Revolution« von 1994, als die Republikaner bei den Zwischenwahlen einen Erdrutschsieg errangen und zudem konservative demokratische Abgeordnete die Seiten wechselten. Newt Gingrich wurde in der Folge zum Sprecher gewählt und beendete damit die vier Jahrzehnte währende Vorherrschaft der Demokraten im Repräsentantenhaus.

Der rechte Flügel der Republikaner wurde in der Amtszeit Obamas immer stärker und machte dem damaligen Sprecher, dem Republikaner John Boehner, das Leben schwer. Zu den Aufwieglern zählte auch Kevin McCarthy aus Bakersfield, einer konservativ geprägten Wüstenstadt in Kalifornien, der von Boehner zum majority whip ernannt worden war. Als whip, Peitsche beziehungsweise Einpeitscher, bezeichnet man im englischen Sprachraum ein Amt, das dem eines Fraktionsgeschäftsführers ähnelt; seine Aufgabe besteht darin, genügend Stimmen innerhalb der Fraktion für siegreiche Abstimmungen sicherzustellen. Als Boehner 2013 eine Steuerreform vorlegte, stieß dieses bei den Tea-Party-Konservativen auf Ablehnung, doch McCarthy sorgte dafür, dass sie trotzdem durchkam – und stimmte in letzter Sekunde dann selbst symbolisch dagegen. Damit fiel er nicht nur Boehner in den Rücken, er verunsicherte auch die erzkonservativen Tea-Party-Aktivisten, die McCarthy von nun an misstrauten.

Indem er es allen recht machen wollte, machte er es niemandem recht. Dabei tat McCarthy alles, was er nur konnte, um sich als prinzipientreuer Konservativer zu inszenieren. Unter anderem veröffentlichte er mit seinen damaligen Kollegen Eric Cantor und Paul Ryan das Buch »Young Guns«, indem sie sich in in Anlehnung an einen Filmtitel als Western-Helden stilisierten. Die Radikalisierung der Republikaner erreichte dann mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016 ihren vorläufigen Höhepunkt. McCarthy, zu dem Zeitpunkt Fraktionsvorsitzender, rückte noch weiter nach rechts und redete Trump nach dem Mund. »Wir können nicht zulassen, dass Soros, Steyer und Bloomberg diese Wahl kaufen«, verkündete er kurz vor den Zwischenwahlen 2018 über Twitter und löste damit einen Shitstorm aus, denn es ist sicher kein Zufall, dass alle drei genannten Spender der Demokratischen Partei jüdischer Abstammung sind. Zudem warf er dem Investor und Holocaust-Überlebenden George Soros vor, Flüchtlingskarawanen in die USA zu finanzieren, und brachte sich damit in bedenkliche Nähe der Verschwörungstheorie vom »Great Replacement« (Großer Austausch), der zufolge jüdische Strippenzieher das kulturelle Erbe der USA durch den Zustrom dunkelhäutiger Einwanderer zu vernichten suchen. Trump war begeistert. Er nannte McCarthy damals »my Kevin«, ein Spitzname, der ihm lange anhaftete.

Doch die Sprache der Ultrarechten blieb für McCarthy eine Fremdsprache. Er ist kein Überzeugungstäter, sondern ein Opportunist, der vor allem an seiner Karriere interessiert ist. Das setzt ihn von vielen in seiner Fraktion ab. Ironischerweise ist der rechte Rand auch der Grund, warum die Republikaner bei den midterm elections deutlich schlechter als erwartet abgeschnitten haben. Viele Wählerinnen und Wähler der Mitte und gemäßigte Konservative wurden von den rechten Extremisten abgeschreckt. So hat die sehr weit rechts stehende Lauren Boebert ihren Wahldistrikt im November mit nur knapp 500 Stimmen Vorsprung gewonnen. Nun profiliert sie sich als kompromisslose Aufwieglerin. Auch der unerbittliche Kampf rechter Hardliner gegen McCarthy war schädlich für den Ruf der Republikaner bei gemäßigten Konservativen, die von ihren Abgeordneten solide Arbeit an Gesetzen statt ideologischer Show-Darbietungen erwarten.

Machtkämpfe sind im Kongress nicht unüblich. Aber es kommt so gut wie nie vor, dass sie im Licht der Öffentlichkeit stattfinden. Zum Vergleich: Noch vor wenigen Monaten hatte Nancy Pelosi mit einer ebenso knappen Mehrheit der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus bedeutende Gesetze in die Wege leiten können, von den Coronahilfsprogrammen bis zu Investitionen in die Energiewende. Doch Kevin McCarthy hatte schon Schwierigkeiten, überhaupt ins Amt zu kommen. Um im komplexen Gesetzgebungsverfahren, das meist einen Aushandlungsprozess in Senat – dort haben die Demokraten eine knappe Mehrheit – und Repräsentantenhaus erfordert, Einfluss nehmen zu können, müssten die Republikaner geschlossen auftreten. Gut möglich also, dass diese Legislaturperiode für sie weitaus weniger ergiebig wird als erhofft.

Dass die rechten Hardliner tatsächlich Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen können, erscheint fraglich. Doch sie können McCarthy das Leben zur Hölle machen und haben bereits angekündigt, bei den in diesem Jahr anstehenden Verhandlungen über die Erhöhung der debt ceiling, der Obergrenze für die Staatsverschuldung, die Konfrontation zu suchen; sie verlangen, dass jede Erhöhung der Verschuldungsgrenze durch Haushaltskürzungen kompensiert wird. Ob es ihnen tatsächlich um die Kürzung des Sozialausgaben geht, wie die Hardliner durchblicken lassen, oder ob sie mit für die Demokraten unerfüllbaren Forderungen die Regierungstätigkeit blockieren wollen, wird sich zeigen. Klar ist jedenfalls: Wird die Schuldenobergrenze nicht erhöht, stehen Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit der USA auf dem Spiel. Für manche ist das gelebte Demokratie. Für andere der Weg ins Chaos.