Wie die Profis

Wenn sich Rechte und Verschwörungstheoretiker auf eines einigen können, dann wohl Folgendes: Hinter allem Übel steckt George Soros. Der »Fox News«-Moderator Tucker Carlson verkündete in seiner Sendung vor Jahren, George Soros habe 2015 entschieden, Europa solle Millionen Flüchtlinge aufnehmen, und dies gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt. Nun versuche er in den USA etwas Ähnliches: »George Soros hat entschieden, das amerikanische Justizsystem zu zerstören.« Mit seinem »Non-Profit-Geld« finanziere er Aktivisten und Kampagnen gegen die US-amerikanische Polizei, so Tucker.

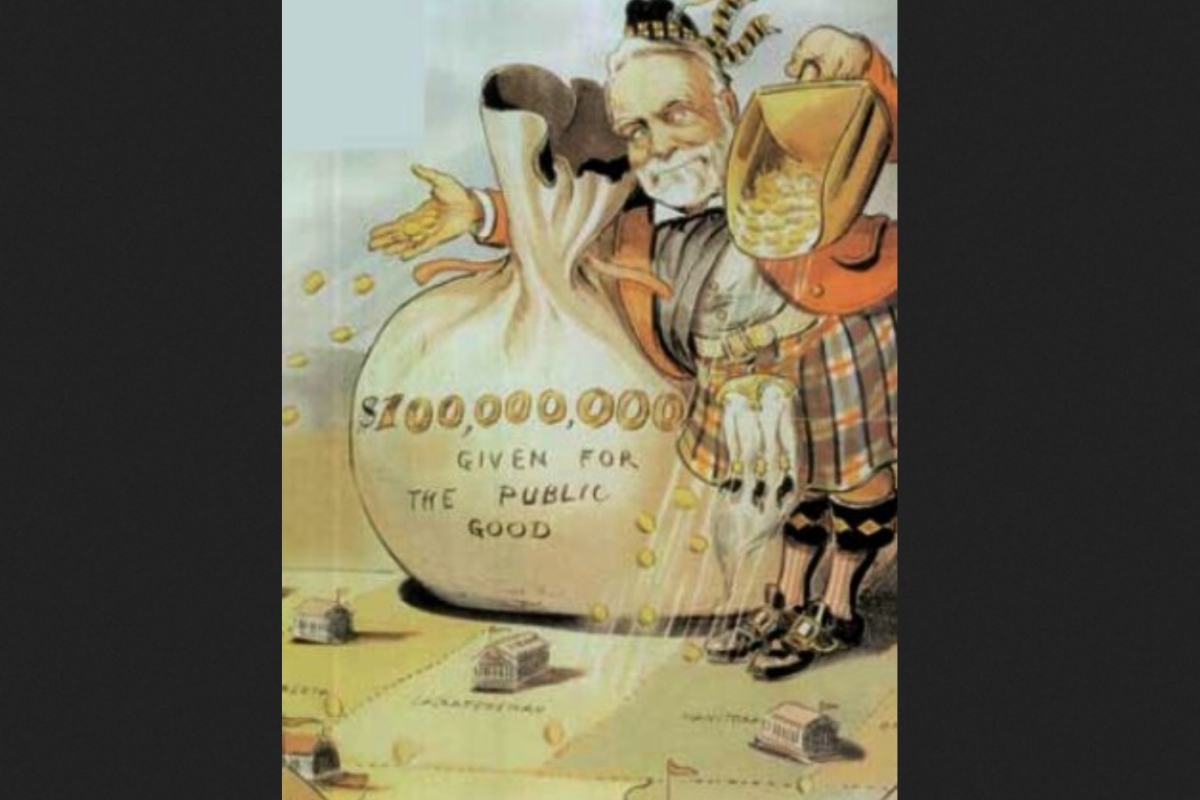

Es gehört zur Struktur rechtsextremer Weltbilder, hinter gesellschaftlichem Fortschritt stets das Wirken einer allmächtigen »Elite« zu sehen. Zum Weltbild vieler Linker wiederum gehört, hinter philanthropisch finanzierten Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen nur verschlagene Kapitalinteressen zu vermuten. Warum aber sollte man sich daran stören, dass ein kleiner Teil des gesellschaftlichen Reichtums dafür ausgegeben wird, die bürgerliche Gesellschaft an ihren eigenen Ansprüchen zu messen? Besonders in den USA versorgen finanzstarke Stiftungen zahlreiche NGOs mit viel Geld. Gerade im Bereich der criminal justice leisten solche Organisationen zum Teil wichtige Arbeit – sie überwachen das Justizsystem, analysieren die dort stattfindende Diskriminierung, leisten Rechtshilfe und so weiter.

Klar, viele NGOs sind furchtbar ineffiziente und strikt hierarchische Strukturen, die einen Großteil der gespendeten Gelder für Vorstandsgehälter und für das Einwerben neuer Spenden ausgeben. Aber zumindest richtet das Geld so keinen Schaden an – es könnte ja auch für den Wahlkampf der Republikaner oder noch Schlimmeres, wie die Herstellung von Bitcoins, ausgegeben werden.

In den USA ist aber auch zu beobachten, wie negativ der Einfluss von NGOs auf linke Kampagnen sein kann. Ein abschreckendes Beispiel ist wohl die Black-Lives-Matter-Bewegung. Die Marke »#BLM« wurde von den drei »Gründerinnen« quasi als Privateigentum betrachtet, die Organisation, die sie damit gründeten, war dann auch keine demokratische Mitgliederorganisationen, sondern eine NGO, die allein 2020 – im Jahr der großen antirassistischen Proteste – 90 Millionen Dollar an Spenden einnahm. In jenem Jahr haben etliche Stiftungen, Konzerne, aber auch Privatpersonen große Summen »gegen Rassismus« gespendet. Unzählige Bürgerrechtsinitiativen im ganzen Land wurden plötzlich mit Geldern überschüttet. Das finanziert eine Schicht professioneller Aktivisten, die nicht etwa den Mitgliedern einer Massenorganisation verpflichtet sind, sondern den Geldgebern.

Nimmt diese Form des professionellen Aktivismus überhand, hat das Auswirkungen. Linke politische Rhetorik in den USA klingt häufig wie Antragsprosa, die versucht, möglichst viele Diskriminierungsformen abzuhaken. Aktivisten werden dazu angehalten, sich und ihre »Identität« zu vermarkten, um Anspruch auf Gelder zu erhalten, und die politische Praxis erinnert oft an das »Campaigning«, das zum Alltagsgeschäft von NGOs gehört: Ein Slogan wird in die Welt gesetzt – »Defund the Police« zum Beispiel – und dann auf Teufel komm raus gepusht. Strategische Überlegungen, grundlegende Gesellschaftskritik, oder auch eine kritische Auseinandersetzung mit Widersprüchen der eigenen Position treten in den Hintergrund. Hauptsache, man tut was – und hat dann im Jahresbericht gute Kennzahlen zu vermelden.

Nun könnte man einwenden, dass klassische linke Organisationen in jüngster Zeit auch nicht gerade viel gerissen haben – und hätte vollkommen recht. Das Problem sind nicht die NGOs – die tun eben, was sie tun –, das Problem sind die Linken beziehungsweise deren Schwäche. Diese sind zu guten Teilen dafür verantwortlich, dass der Horizont vieler junger politisierter Menschen kaum über den NGO-Aktivismus hinauszugehen scheint. Ob dies auch auf die Leute zutrifft, die sich für die Letzte Generation auf die Straße setzen, muss sich aber erst noch zeigen.