https://jungle.world/artikel/2019/40/eine-ausgezeichnete-antisemitin

Eine ausgezeichnete Antisemitin

Elisabeth Frenzel war Germanistin, Millionärin, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes – und hasste Juden. Eine deutsche Karriere.

Elisabeth Frenzel – wer ihren Namen kennt, hat wahrscheinlich ein literaturwissenschaftliches Studium absolviert. Außerhalb dieser Disziplin hat Frenzel wenig Aufmerksamkeit erfahren, und das, obwohl ihre Lebensgeschichte von 1915 bis 2014 durchaus skandalös ist. Gemeinsam mit ihrem Mann Herbert Frenzel verfasste sie die »Daten deutscher Dichtung« (1953), ein chronologisch geordnetes Literaturlexikon, das schnell zum Standardwerk wurde. Jahreszahlen zu Autorinnen und Autoren und ihren Werken, die sich heutzutage bequem im Internet nachsehen lassen, wurden von den Frenzels in damals einmaliger Präzisions- und Fleißarbeit zusammengetragen, die mit hohen Verkaufszahlen belohnt wurde.

Der größte Skandal ist, dass es nie einen großen Skandal gab.

Neben dem Lob für die Arbeit der Frenzels wurden sie aber auch immer wieder kritisiert, vor allem Elisabeth. Besonders viel Aufsehen erregte 2009 ein Artikel von Volker Weidermann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der am Kanon der Frenzels heftige Kritik übte. Während nationalsozialistische Autoren in die »Daten deutscher Dichtung« aufgenommen worden seien, hätten die Frenzels andere Autoren ausgespart, die heute fester Bestandteil des deutschsprachigen Kanons sind, darunter die jüdische Autorin Ilse Aichinger und der Antimilitarist Kurt Tucholsky. Man kann argumentieren, dass jeder Kanon Lücken enthalten muss, weil eine repräsentative Auswahl getroffen werden soll. Dass die Auswahlkriterien der Frenzels aber tendenziös sind, wird spätestens augenscheinlich, wenn man ihre Vergangenheit betrachtet.

»Vorbild moderner Wissenschaft«

Elisabeth Frenzel legte den Grundstein ihrer Laufbahn 1938 mit ihrer Dissertation »Die Gestalt des Juden auf der neueren deutschen Bühne«. Bereits in der Einleitung betont Frenzel, dass ihre Arbeit mit einer Deutung der gesamten deutschen Geschichte als antijüdisch einhergeht: »Es sollte gezeigt werden, daß die Stellung, die das neue Deutschland heute zur Judenfrage wie zum Theater einnimmt, nicht an die politische Tagesnotwendigkeit gebunden, sondern in Deutschland von Ursprung an vorhanden gewesen ist.« Einzig in der Aufklärung, durch Gotthold Ephraim Lessings Drama »Nathan der Weise«, erfahre diese Geschichte einen Bruch.

Frenzel sucht nach einer Entschuldigung für sein Werk »mit allen seinen Fehlern« und deutet es auf eine verquere Weise um, die Lessing zu einem Vordenker der Rassentheorie stilisierte. Die NS-Zeit und die Vernichtung der Juden bezeichnet Frenzel in ihrer Dissertation als das »Schicksal der Juden in Deutschland vor der historischen Gerechtigkeit«. Sie schließt ihre Untersuchung mit der Empfehlung ab, jüdische Figuren nur dann auf der Theaterbühne zu zeigen, wenn es historische Stoffe zwingend erfordern – in allen anderen Fällen könne man sie getrost streichen.

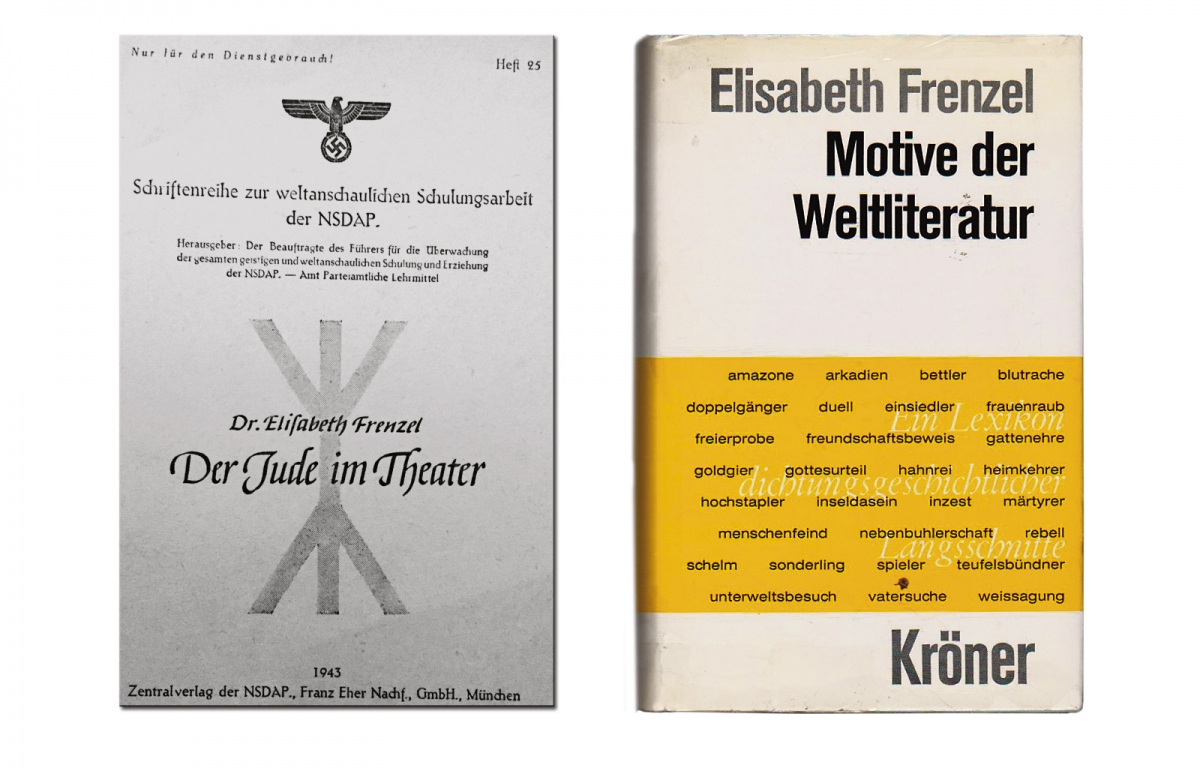

Frenzels Dissertation wurde von den Nationalsozialisten begeistert aufgenommen. Ihr Doktorvater Julius Petersen kritisierte zwar die sprachliche Gestaltung, die »den Zusammenhang zu gegenwärtiger völkischer Kampfliteratur nicht verleugnen lässt«, trotzdem hielt er die Arbeit aber für wissenschaftlich angemessen und bewertete sie mit der Note »Gut«. Noch mehr Zuspruch erhielt die Dissertation im publizistischen Parteiorgan der NSDAP, dem Völkischen Beobachter, wo sie als »Vorbild moderner Wissenschaft« gelobt wurde. 1943 wurde eine gekürzte Fassung der Dissertation als Broschüre in der »Schriftenreihe zur weltanschaulichen Schulungsarbeit der NSDAP« veröffentlicht.

Obwohl schon 1951 Elisabeth Frenzels NS-Vergangenheit ans Licht gebracht worden war, konnte sie weitgehend problemlos ihre Karriere fortsetzen.

Die Dissertation war nur der Beginn von Elisabeth Frenzels Karriere im NS. Von 1940 an arbeitete sie am Institut zur Erforschung der Judenfrage und wurde ein Jahr später Leiterin des Theateramts im Amt Rosenberg, der maßgeblichen Dienststelle für nationalsozialistische Kulturpolitik, geführt von einem der NSDAP-Chefideologen, Alfred Rosenberg. Ihre Arbeit galt in dieser Zeit einem Film- und Theaterlexikon im Stile ihrer Dissertation. Fertigstellen konnte sie es bis 1945 nicht. Mit der Niederlage der Nazis stellte sich für Frenzel, deren wissenschaftliche Arbeit ganz der NS-Ideologie verpflichtet war, die Frage: Was nun?

»Wir sind keine Entnazifizierungsbehörde«

In ihrer Familiengeschichte »Vergilbte Papiere« (1990) beschreibt Frenzel die Nachkriegszeit als »die Jahre des schwierigen Existierens und des Aufbaus einer beruflichen Wirksamkeit nach dem totalen Zusammenbruch«. Bereits kurz vor ihrer Promotion hatte sie Herbert A. Frenzel, damals Redakteur der Gauzeitung der Berliner NSDAP, Der Angriff, geheiratet. Das politisch belastete Ehepaar fand seine Chance für eine Karriere außerhalb der NS-Wissenschaft beim Verlag Kiepenheuer und Witsch, der ein Literaturlexikon herausbringen wollte: die »Daten deutscher Dichtung«.

Die Frenzels waren dankbar für die Chance und arbeiteten unter Hochdruck – bis 1951 ein Brief von Verleger Joseph Caspar Witsch bei den Autoren eintraf. Unter dem Titel »Morgenröte der Gestrigen« hatte ein Artikel in der SPD-nahen Berliner Tageszeitung Telegraf Elisabeth Frenzels Arbeit während des Nationalsozialismus offengelegt. Witsch forderte eine Stellungnahme von Frenzel, sonst werde er die »Daten deutscher Dichtung« nicht verlegen.

Es war allerdings nicht Elisabeth Frenzel, sondern ihr Mann, der auf den Brief antwortete (Ausschnitte des Briefwechsels finden sich in Birgit Boges Buch »Über die Anfänge von Kiepenheuer und Witsch«).

Herbert Frenzel verteidigte seine Frau: Sie sei kein NSDAP-Mitglied gewesen, habe ihr Dissertationsthema nicht frei gewählt und bereue diese »Jugendsünde« – eine Behauptung, an der man zweifeln kann. Denn warum wird der Ton ihrer Arbeit sogar von ihrem Doktorvater als besonders hetzerisch eingestuft, wenn sie doch eigentlich nicht hetzen wollte? Warum arbeitete sie nach ihrer Dissertation am Institut zur Erforschung der Judenfrage, wenn sie das Thema doch gar nicht freiwillig gewählt hatte? Und weshalb antwortete sie nicht selbst auf den Brief von Witsch? Noch verwunderlicher, aber typisch für Verlage in dieser Zeit, war die Reaktion von Joseph Caspar Witsch: »Wir sind keine Entnazifizierungsbehörde und haben weder Lust noch Neigung, uns um das Privatleben unserer Autoren zu kümmern, noch sind wir dazu berechtigt.« Witsch war selbst Mitglied der NSDAP, bewahrte allerdings heimlich jüdische und sozialistische Werke vor der Vernichtung durch die Nazis.

Elisabeth Frenzel äußerte sich nicht. Schweigen und aussitzen – auch in Zukunft sollte das ihre Erfolgsstrategie sein. Ganz ohne Konsequenzen kam sie allerdings nicht durch. Für die »Daten Deutscher Dichtung« zeichnete in den ersten Auflagen nur Herbert Frenzel als Herausgeber verantwortlich. Offenbar war es Witsch zu riskant, den Verkaufserfolg mit Elisabeth Frenzels Namen auf dem Cover zu gefährden. Einen versteckten Hinweis auf ihr Engagement gibt aber die Einleitung. Hier heißt es: »Schließlich bekennt der Herausgeber, daß die Mühe des Zusammensuchens, Nachprüfens, Rückfragens, Formulierens und Ordnens zu einem erheblichen Teil nicht von ihm allein getragen worden ist.« Dass dieser Satz Elisabeth gewidmet ist, zeigen die späteren Auflagen. Hier wird sie als Herausgeberin genannt und der zitierte Satz ist aus der Einleitung gestrichen worden. Es schien genug Gras über die »Jugendsünde« gewachsen zu sein.

Obwohl Elisabeth Frenzels NS-Vergangenheit bereits 1951 ans Licht gebracht worden war, konnte sie weitgehend problemlos ihre Karriere fortsetzen – teilweise sogar ihren ideologischen Überzeugungen folgen, wie Weidermanns Kritik am Kanon in den »Daten deutscher Dichtung« zeigt. An die Stelle antisemitischer Hetzsprache trat im Lexikon die Auslassung jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Getarnt werden konnte der Antisemitismus hier mit der angeblichen Objektivität und Wertfreiheit der »Daten«. Erst aufgrund wiederholter Kritik wurden einige Lücken geschlossen; nach dem Artikel von Weidermann nahm der Verlag das Buch nach der 35. Auflage 2009 aus dem Programm.

Nicht ganz richtig im Kopf?

Der Artikel im Berliner Telegraf war nur die erste öffentliche Kritik an Elisabeth Frenzel. Rolf Seeliger veröffentlichte 1967 eine Broschüre mit dem Titel »Doktorarbeiten im Dritten Reich – Dokumentation mit Stellungnahmen«. Er analysierte unter anderem Elisabeth Frenzels Dissertation und sprach sich dafür aus, ihr den Doktorgrad abzuerkennen – ohne Erfolg und ohne Reaktion von Frenzel. 1999 nahm Anton G. Leitner, Herausgeber der Zeitschrift Das Gedicht, die Debatte wieder auf, nachdem Florian Radvan in einem literaturwissenschaftlichen Artikel kritisiert hatte, dass Frenzels Standardwerke immer noch im Gebrauch seien. In einem öffentlichen Aufruf forderte Leitner Hans Meyer, der 1999 Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin war, dazu auf, Frenzel den Doktorgrad abzuerkennen. Meyer antwortete, dass Frenzels Fall geprüft werde, um sich »den dunklen Phasen ihrer Geschichte« stellen zu können. Heraus kam bei der Prüfung nichts, mit der Begründung, dass die Universität grundsätzlich keine Doktortitel aberkenne. Leitner indes erhielt nach seinem öffentlichen Aufruf einen Drohbrief, unterzeichnet mit dem Pseudonym Dr. Schneider: »Daß sie im Kopf nicht ganz richtig sind, wenn Sie einen 61 Jahre bestehenden Doktortitel bepinkeln, dürfte klar sein«, heißt es darin. Außerdem solle ein »Scheißer« eine Frau im Alter von etwa 90 Jahren nicht belästigen. Abschlussgruß: »88«. Frenzel selbst blieb sich während der Auseinandersetzung treu: schweigen und aussitzen.

Wie man als Antisemitin ans Bundesverdienstkreuz kommt – und es behält

Fast alle Personen und Institutionen, die sich nach dem Artikel im Berliner Telegraf mit Elisabeth Frenzel beschäftigen, schlagen einen kritischen Ton an. Eine Ausnahme jedoch fällt besonders ins Auge: das Bundespräsidialamt. 1997 wurde Elisabeth Frenzel das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen – Jahrzehnte nach Bekanntmachung ihres NS-Engagements und Seeligers Forderung, ihr den Doktortitel abzuerkennen. Auf Anfrage erhält man von der Ordenskanzlei die Verleihungsbegründung und liest erstaunt: »Schon im Ansatz, aber auch in der Ausführung, trägt das Lebenswerk von Frau Dr. Frenzel dazu bei, das internationale Ansehen der deutschen Germanistik in nicht geringem Maße zu steigern.« Der Begriff »Lebenswerk« wird in der Erklärung als Oberbegriff für Frenzels erfolgreiche Standardwerke »Daten deutscher Dichtung«, »Stoffe der Weltliteratur« und »Motive der Weltliteratur« genutzt, die als »germanistische Grundausstattung in Büchereien, Schulen und Hochschulen« bezeichnet werden. Von ihrer Dissertation oder der Kritik an ihren Standardwerken ist nicht die Rede. Die Ehrung ist auf den 14. März 1997 datiert und folgte einem Vorschlag von Eberhard Diepgen (CDU), dem damaligen Regierenden Bürgermeister Berlins, dem das Vorschlagsrecht von Edmund Stoiber (CSU), damals bayerischer Ministerpräsident, abgetreten wurde.

Auf eine Nachfrage an die Ordenskanzlei im Februar dieses Jahres, wie es trotz des Bekanntseins von Frenzels NS-Aktivitäten zur Verleihung kommen konnte, hieß es: »Es ist davon auszugehen, dass der Inhalt der Dissertation von Elisabeth Frenzel zum Zeitpunkt der Verleihung hier nicht bekannt war.« Zwar werde bei allen vor 1927 geborenen Personen das politische Verhalten von 1933 bis 1945 geprüft, doch habe die Abfrage beim Berlin Document Center und beim Bundesarchiv keine belastenden Informationen über Elisabeth Frenzel, die ja kein NSDAP-Mitglied war, zutage gebracht. Der Artikel im Telegraf und die Arbeiten von Rolf Seeliger müssen übersehen oder ignoriert worden sein.

Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Elisabeth Frenzel wirkt heutzutage absurd. Es ihr abzuerkennen, scheint trotzdem nie gefordert worden zu sein, obwohl dies bei anderen Fällen bereits vorkam. Nun, nach Elisabeth Frenzels Tod 2014, ist eine Ordensentziehung grundsätzlich nicht mehr möglich, und noch heute stehen die Werke als »germanistische Grundausstattung« ohne kritischen Vermerk in den Bibliotheken.

Umgang mit dem Erbe

Elisabeth Frenzel starb nach ihrem Mann und hatte keine Kinder. Sie vererbte große Teile ihres Vermögens an mindestens zwei Institutionen: den Geschichtsverein der Stadt Torgau und die Göttinger Akademie der Wissenschaften. Torgau in Sachsen ist mit Elisabeth Frenzels Familiengeschichte verbunden, weshalb sie Objekte aus dem Familienbesitz zu Ausstellungszwecken spendete. Der Geschichtsverein der Stadt, in dem Frenzel Ehrenmitglied war, hat ihre Spenden positiv aufgenommen. Sie sei dem Verein vor allem durch ihr familienhistorisches Werk »Vergilbte Papiere« bekannt geworden. Auf Nachfrage hieß es, dass ihr Frühwerk aus der NS-Zeit für die Kooperation des Vereins mit Frenzel keine Rolle gespielt habe.

Anders sieht es bei der Akademie der Wissenschaften Göttingen aus, an der Frenzel von 1978 bis 2001 Mitglied der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung war. Der Akademie vererbte Elisabeth Frenzel über eine Million Euro. In einer Stellungnahme zum Nachlass kritisiert der Präsident Andreas Gardt 2014 ihre Arbeit in der NS-Zeit scharf und betonte, dass die Akademie nicht an der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes beteiligt gewesen sei. Das Geld wird heutzutage für ein Fellowship-Programm verwendet, mit dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein dreimonatiger Aufenthalt in Göttingen ermöglicht wird, um zu jüdischer Literatur- und Kulturgeschichte zu forschen.

Endlich vergessen?

»Woran liegt es, dass eine Zunft, die sich doch einiges darauf einbildet, die eigene Verstrickung in die NS-Zeit in extenso aufgearbeitet zu haben, bislang nicht imstande war, ein Lexikon vorzulegen, dass unseren heutigen Vorstellungen von literarischer Relevanz entspricht?« Diese Frage stellte Tilman Krause 2009 in der Welt. Es gab sogar Vorschläge, das Standardwerk zu ersetzen, zum Beispiel vom Literaturwissenschaftler Peter Goßens. Würde man das italienische »Dizionario dei temi letterari« ins Deutsche übersetzen, könnten die Schriften Elisabeth Frenzels »endgültig im Orkus der Wissenschaftsgeschichte verschwinden«, schrieb er 2015 in einem Nachruf. Mit ihrem Tod scheint der Fall Frenzel für viele abgeschlossen. Das italienische Lexikon wartet noch immer auf eine Übersetzung.

Der größte Skandal an der Geschichte Elisabeth Frenzels ist, dass es nie einen richtigen Skandal gab. Nie kam es zu einem Eklat, nicht einmal nach der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, obwohl schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit ihr antisemitisches Engagement bekannt geworden war. Die eigentliche Frage, die sich im Fall Elisabeth Frenzel stellt, lautet: Wie konnte das passieren? Elisabeth Frenzel selbst schützte sich durch Schweigen und einen gemäßigten Ton in ihren wissenschaftlichen Texten der Nachkriegszeit. Doch nicht nur sie allein hat dafür gesorgt, nicht in Verruf zu geraten; viele Institutionen haben ihr Schweigen nur allzu gern hingenommen. Sie starb wohl nicht beliebt, aber mit einem beträchtlichen Vermögen und hohen Auszeichnungen.

Auf keinen Fall darf solch eine Lebensgeschichte vergessen werden; stattdessen kann sie als Beispiel dafür dienen, wie Anhängerinnen und Anhänger des NS in der Nachkriegszeit ihre wissenschaftliche Karriere fortsetzen konnten. Es ist unrecht, dass Elisabeth Frenzel für ihre antisemitische Hetze im Nationalsozialismus nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Es ist unrecht, dass sie aus bürokratischen Gründen einen Doktorgrad behalten konnte, den sie mit als Wissenschaft ausgegebener antisemitischer Ideologie erworben hatte. Es ist unrecht, dass sie ihre Weltsicht ungehindert in einen wissenschaftlichen und kulturellen Kanon einschreiben konnte, der an Universitäten verbreitet wurde. Und es ist unrecht, dass sie mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. 2009 schrieb Tilman Krause: »Alle fünf Jahre wird Elisabeth Frenzel als alte Nazisse entlarvt.« Bislang leider folgenlos. Es wird höchste Zeit, sie auch offiziell als die Antisemitin zu bezeichnen, die sie war.