Wer wird SPD-Nachfolgerin?

Derzeit hofft so manches SPD-Mitglied, die Partei könne den anhaltenden Abwärtstrend bei Umfragen und Wahlergebnissen umkehren, indem sie aus der Großen Koalition austritt und sich in der Opposition erneuert. Allerdings ist das den einst mächtigen Schwesterparteien in Italien und Frankreich bislang nicht gelungen. Gut möglich, dass die europäische Sozialdemokratie auf absehbare Zeit in der Versenkung verschwindet. Doch was könnte an ihre Stelle treten?

Auch wenn die SPD historisch gesehen häufiger in der Opposition als an der Regierung war, verkörperte die Partei wie kaum eine andere den Interessenausgleich von Arbeit und Kapital. Regelmäßig nahm sie es auf sich, politische Veränderungen in die Wege zu leiten, die man für Staatsräson hielt. Ob an der Regierung oder als Beschafferin parlamentarischer Mehrheiten: Ohne die SPD hätte es 1914 keine Kriegskredite gegeben, hätte nach der Niederlage 1918 die Revolution eine Chance gehabt, wären weder 1968 die Notstandsgesetze noch die faktische Abschaffung des Asylrechts 1993 möglich gewesen. Und wer hätte sich besser zur Demontage des Sozialstaats geeignet als die rot-grüne Koalition unter dem SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder?

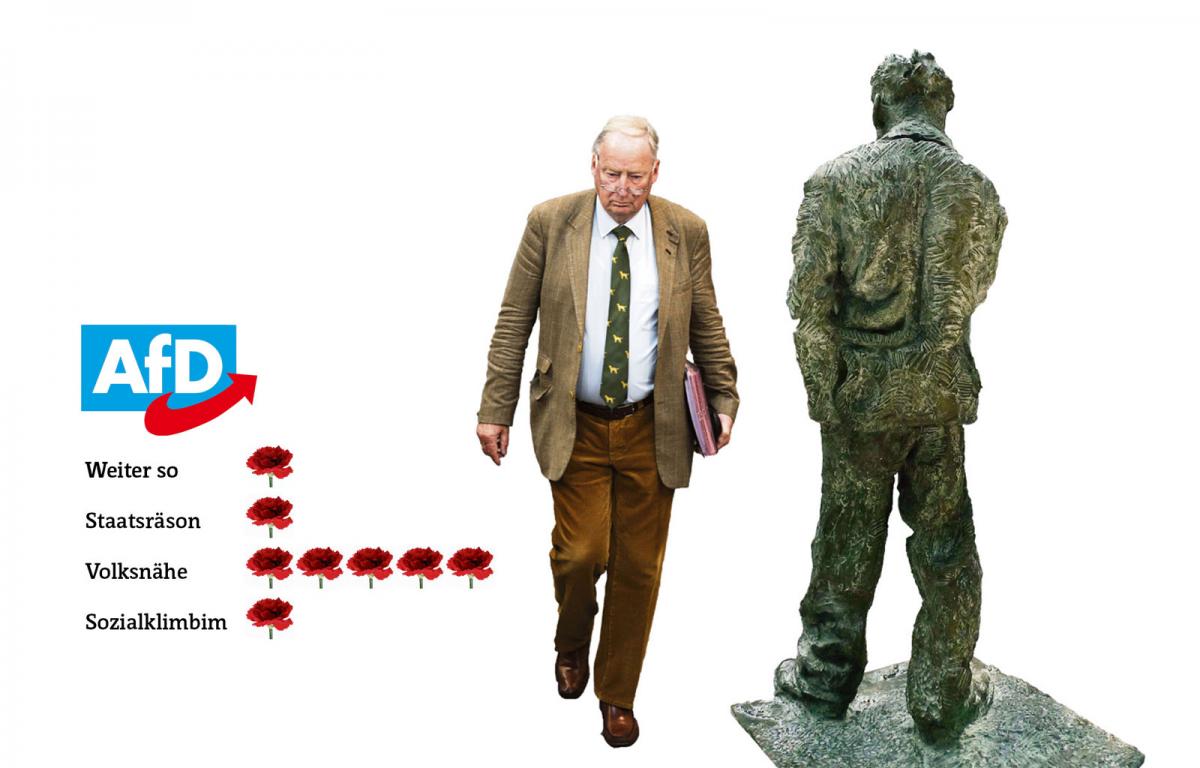

Die Jungle World stellt an dieser Stelle das Ergebnis einer Studie vor. Ein Expertenteam untersuchte die sechs Kandidatinnen mit dem größten Potential, das Erbe der SPD anzutreten. Stabilität erwartet man in Deutschland von der SPD (»Weiter so«), Bewusstsein für das Staatswohl (»Staatsräson«), außerdem Volksnähe und ein wenig Soziales, aber bitte nichts umstürzen (»Sozialklimbim«). Besonders an die Grünen verliert die SPD derzeit Wählerinnen und Wähler: Bei der jüngsten Bundestagswahl waren es 400 000, bei der Europwahl sogar 1,29 Millionen Stimmen. An die AfD hat die SPD bei der Bundestagswahl 2017 eine halbe Million Stimmen verloren (allerdings nur halb so viele wie die Union). Die Linkspartei hat bei der Europawahl sogar 380 000 Stimmen an die SPD verloren. Und welches Potential hat »Die Partei«? Oder die Ökologische Linke?

Klicken Sie sich durch!

Die zweite Ernte

Die Grünen

Ihren Anteil an dem unter der rot-grünen Koalition eingeführten sozialen Kahlschlag nimmt ihnen niemand krumm. Wofür die SPD heutzutage gehasst wird, wird den Grünen nicht angelastet. Für Letzere ist das die Chance.

In zahlreichen Bundesländern und auch in bundesweiten Umfragen haben die Grünen die SPD bereits überflügelt. Trotz ihres Images als Partei für Zahnärzte mit Hybrid-SUV schneiden die Grünen inzwischen selbst unter den gewerkschaftlich organisierten Wählerinnen und Wählern besser ab als der einstige parlamentarische Arm der Arbeiterschaft.

Ideell bringt die Ökopartei alle Voraussetzungen für die Ablösung der Sozialdemokraten mit. Wie diese präsentieren sich die Grünen als Partei des folgenlosen Reformismus. Ihre Vorschläge zur Modernisierung des kapitalistischen Betriebs sind darauf angelegt, dessen Voraussetzung unangetastet zu lassen, tun somit niemandem weh – aber man fühlt sich einfach besser. Zudem bestechen die Grünen mit einer moralischen Flexibilität, die einst auch die SPD zum Erfolg geführt hat. Paradebeispiel dafür ist Winfried Kretschmann, der kürzlich bei der Verleihung des Integrationspreises seines Landes an eine Flüchtlingsinitiative mit Bedauern feststellen musste, dass einer der Preisträger gerade von seinen Landesbehörden abgeschoben wird. Ein Migrationspakt, wie ihn gerade die SPD in der Großen Koalition verabschiedet hat, wäre also auch mit den Grünen mühelos möglich. Nicht zuletzt bewiesen die Grünen bereits 1999, dass sie hinsichtlich der erforderlichen Vaterlandsliebe im militärischen Ernstfall der SPD in nichts nachstehen. Diese und andere Verfehlungen der rot-grünen Regierung wie die »Agenda 2010« werden meist ausschließlich der SPD angelastet.

Am Ende werden die Grünen so selbst der Union gefährlich werden, bieten sie doch konservative Stabilität im weitaus zeitgemäßeren Gewand.

Stefan Dietl

Die ewige Nachfolgerin

Die Linkspartei

Erinnern Sie sich noch an die PDS? Die war bis 2007 die Nachfolgepartei der SED. Aus dieser schönen Erfahrung könnte nun auch die Nachfolgepartei der SPD erwachsen – wäre da nicht ein kleines Problem.

Die Linkspartei könnte locker die bessere SPD sein. Wo sie mitregiert, werden einige Härten des alltäglichen kapitalistischen Vollzugs abgemildert und mitunter progressive Initiativen unterstützt. Allzu oft reihen sich aber auch von der Linkspartei mitregierte Bundesländer in die Reihe der bundesrepublikanischen Ekelhaftigkeiten ein.

Das beste Beispiel dafür ist Brandenburg, wo gerade erst mit Hilfe der Linkspartei das Polizeigesetz verschärft wurde und die Partei beim Kohleausstieg eine der größten Bremserinnen war. Außenpolitisch ist und bleibt die Linkspartei ein Alptraum. Man muss Nato und EU nicht mögen, um ein Bündnis mit dem venezolanischen Möchtegernsozialisten Nicolas Maduro und dem russischen Bärenbezwinger Wladimir Putin abzulehnen. Der auf Attila, den Hund von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, angemeldeter Twitter-Account kommuniziert großteils auf Italienisch und die scheidende Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht kommt meist nur für hochpreisige Lesungen in die Provinz.

Diese Umstände sprechen nicht unbedingt für die Bindung der Linken zur Bevölkerung. Einzig Wagenknecht hatte mit ihrer Bewegung »Aufstehen« volksnahe Töne angeschlagen. Deutsche Arbeitsplätze sollten nicht an ausländische Facharbeiter gehen. Für eine linke Politikerin war sie schon eher zu nah am Volksmund. Hartz-IV-Beratungen und Arbeitslosenfrühstücke hingegen zeigen, dass die Partei weiß, wer sie wählen soll. Viele sind es allerdings nicht mehr. Bei der Europawahl kam die Linkspartei bundesweit nur noch auf 5,5 Prozent der Stimmen.

Sebastian Weiermann

Sehr nah am Volk

AFD

Auch wenn der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel eine »robustere Asypolitik« fordert: Die Chancen der SPD, diese Partei auf dem Feld des Nationalpopulismus zu schlagen, dürften mäßig sein. Doch auch die Chancen der AfD, die SPD zu beerben, sind eher durchwachsen.

So manche in der Union – auch weit über die sächsische CDU hinaus – würden gerne die SPD als Koalitionspartnerin gegen die AfD eintauschen; das ist ein offenes Geheimnis. Um Bequemlichkeit geht es dabei offensichtlich nicht. Denn dass die SPD widerstandslos jede Schweinerei mitmacht, hat sie gerade wieder mit ihrer Zustimmung zum in letzter Minute noch einmal verschärften Abschiebegesetz unter Beweis gestellt.

Die AfD erhofft sich aber wohl noch mehr, nämlich Vorstöße zu einer weiteren Orbánisierung, die sich sogar Horst Seehofer (noch) nicht laut zu wünschen traut. Die meisten AfD-Wähler sind männlich, älter als 30 Jahre, durchschnittlich gebildet und verdienen gut. Sie sind nicht das, was man gemeinhin »die kleinen Leute« nennt. Von einer Arbeiterpartei kann also schwerlich die Rede sein.

Ein bisschen stören könnte auch der AfD-interne Richtungsstreit zwischen Nationalliberalen und Sozialnationalist-, Pardon, -patrioten – dagegen hält die SPD in der Sozialpolitik seit 20 Jahren klaren Kurs. In Sachen Volksnähe ist die AfD aus ideologischen Gründen im Vorteil, sie ist zudem dort groß geworden und in ihrem Element, wo sich der Volksmob heutzutage tummelt, also im Internet – Medienkompetenz in Sachen Follower-Kauf, Social Bots inbegriffen.

Svenna Triebler

Besser als das Original

Die Partei

In Berlin überholte »Die Partei« bei der Europawahl die FDP, in Hamburg lag sie in sieben Stadtteilen vor der CDU. Die Stimmung bei ihr ist deutlich besser als in der SPD. Einzige Gemeinsamkeit: die rote Krawatte.

Die SPD entstammt einer Zeit, in der der Staat der Arbeiterbewegung feindlich gesinnt war. So schwankte sie zwischen Klassenstolz, Unterwürfigkeit und dem Vorschlag, Staat und Arbeiter miteinander auszusöhnen. Dieses Trauma ist bis heute zu spüren, etwa wenn die sozialdemokratische Partei jeden Anflug von linker Kritik aus den eigenen Reihen zugleich maßregelt und staatspolitisch einhegt.

Davon ist Martin Sonneborn von der Partei »Die Partei« Lichtjahre entfernt. Sie ist durch und durch ein Produkt des spätliberalen Zeitalters, in dem niemand mehr unterwürfig sein muss, um sich anpassen zu dürfen. Erfolgreich ist sie damit allemal: Sonneborn hat sein Mandat im EU-Parlament verteidigt, das er 2014 zum ersten Mal gewonnen hat. Der Hamburger Satiriker Nico Semsrott wird nun zweiter Europaabgeordneter der Partei.

Sonneborn beweist als Hofnarr große Volksnähe, während die SPD noch im Untergang am Prinzip festhält, dass Humor und Sozialdemokratie sich ausschließen. Im Grunde nährt »Die Partei« den Glauben, dass es, wenn alle Witze erzählt und von Günther Oettinger bis Matteo Salvini alle vorgeführt wurden, endlich um »gute Politik« ginge. Sie sind die letzten Demokratieidealisten, und darin sind sie tatsächlich Nachfolger der SPD.

Felix Klopotek

Zu viel Sozialismus

Ökologische Linke

Diese Partei ist das personifizierte schlechte Gewissen grüner Realpolitik. Nur ist damit schlicht kein Staat zu machen.

So links, wie die SPD niemals war, und so ökologisch, wie die Grünen niemals waren: So präsentiert sich die Ökologische Linke um die ehemaligen Grünen-Politiker Jutta Ditfurth und Manfred Zieran. Diese hatten mit anderen, damals als »Fundis« bezeichneten linken Grünen 1991 die Partei verlassen, nachdem die sogenannten Realos um den späteren Außenminister Joseph Fischer das Ruder übernommen hatten. Seit ihrer Gründung 1991 steht die auch unter der Abkürzung »Ökolinx« bekannte Partei für jene linksradikalen und ökosozialistischen Positionen, derer sich die Grünen in den neunziger Jahren entledigten, um »regierunsfähig« zu werden.

Publizistisch und in den Sozialen Netzwerken wacht Ditfurth außerdem darüber, dass außerparlentarische Linke und soziale Bewegungen nicht hinter bereits erkämpfte Positionen zu Atomkraft, Antisemitismus oder verkürzter Kapitalismuskritik zurückfallen. Das sagt eigentlich schon alles darüber aus, welche Chancen die Ökologische Linke hat, das politische Erbe der deutschen Sozialdemokratie anzutreten: gar keine.

Eine Partei, die ernsthaft »antikapitalistisch«, »antipatriarchal«, »antirassistisch«, »antimilitaristisch« und »antistaatlich« sein will, ist eindeutig zu »anti«, um jene integrativen Leistungen innerhalb einer bürgerlichen Demokratie zu vollbringen, die von einer sozialdemokratischen Partei erwartet werden. Ökolinx eignet sich höchstens als Auffangbecken für enttäuschte Grünenwähler mit Sehnsucht nach den verlorenen Wurzeln ihrer Partei oder für vom Straßenkampf frustrierte Autonome.

Carl Melchers

Alles scheißegal

Die Nichtwähler

Wenn gar nichts mehr geht, hilft nur noch zu Hause bleiben: Decke über den Kopf, Netflix anschalten und hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird.

Bei der diesjährigen Europawahl stieg zwar die Wahlbeteiligung in Deutschland, dennoch bleibt eine Gruppe stärkste Kraft: die Nichtwähler mit 38,6 Prozent. Die SPD verlor Infratest dimap zufolge 3,65 Millionen Stimmen, davon 2,07 Millionen an die Gruppe der Nichtwähler. Das ist ein Trend, der seit den siebziger Jahren ungebremst ist. Bei der Bundestagswahl 1972 gaben noch 91,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Seitdem fällt die Wahlbeteiligung bei allen Wahlen. So wie Schlaghosen und Willy Brandt ist eben auch das Wählen aus der Mode gekommen. Politisch ist damit zwar nichts gewonnen, aber ein kleines rebellisches Gefühl, es dem Establishment gezeigt zu haben, bleibt. Krasser ist es nur noch, ungültig wählen.

Insbesondere arme Menschen bleiben den Wahlen fern. Auch Menschen mit geringerer Bildung sind immer seltener motiviert, ihre Stimme abzugeben. Und auch junge Leuten interessieren sich wenig für das Kreuzchen: Während rund 76 Prozent der über 70jährigen und sogar 81 Prozent der 60- bis 69jährigen Wahlberechtigten bei der Bundestagswahl 2017 ihre Stimme abgegeben haben, betrug die Wahlbeteiligung der 21- bis 24jährigen nur 67 Prozent.

»Wer nicht wählen geht, kann sich später auch nicht beschweren«, erklärt der Satiriker und ehemalige Kanzerkandidat von »Die Partei«, Serda Somuncu, in seinem ironischen Nichtwählerwerbespot. Auf die enttäuschten und desillusionierten Wählerinnen und Wähler der SPD scheint das zuzutreffen. Sie haben eine neue politische Heimat gefunden.

Julia Hoffmann