Neue kapitalistische Nähe

Pause für den internationalen Warenverkehr. Im März 2021 strandete das Containerschiff »Ever Given« und blockierte den Suez-Kanal für sechs Tage. Rund 400 Schiffe stauten sich, Schätzungen beziffern den täglichen Transportausfall mit über neun Milliarden US-Dollar

In der Wirtschaftspresse macht ein neues Schlagwort Karriere, das geradezu paradigmatisch das Ende der Ära der Globalisierung signalisiert: Nearshoring. Als Gegensatz zum sogenannten Offshoring konzipiert, bezeichnet Nearshoring die Tendenz zum Aufbau regionaler Produktionsketten, mit denen die globalen Organisationsformen in der Warenproduktion, wie sie sich im neoliberalen Zeitalter herausgebildet haben, revidiert werden sollen.

Historisch niedrige Transportkosten und die globale Echtzeitkommunikation im Gefolge der IT-Revolution versetzten seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts transnationale Konzerne in die Lage, die gigantischen Lohnunterschiede zwischen der Peripherie und den Zentren des kapitalistischen Weltsystems durch den Aufbau globaler Fertigungsketten auszunutzen, indem kosten- und arbeitsintensive Fertigungsschritte in Billiglohnländer ausgelagert wurden – Offshoring genannt. Damit ging Outsourcing in großem Maßstab einher: Konzerne schlossen gleich ganze Produktionsbereiche in den traditionellen Industrieländern und lagerten sie an Subunternehmer, etwa in China, aus. Deswegen produziert Apple keine eigenen Smartphones, sondern lässt sie von Auftragsfertigern wie Foxconn in chinesischen Fabrikkasernen unter brutalen Arbeitsbedingungen fertigen.

Es ist nicht zuletzt der Aufstieg Chinas zur Werkstatt der Welt, der in den deindustrialisierten und immer protektionistischer agierenden USA das Nearshoring populär macht.

Und es ist nicht zuletzt der Aufstieg Chinas zur Werkstatt der Welt während der Ära der Globalisierung, der insbesondere in den deindustrialisierten und immer protektionistischer agierenden USA das Nearshoring populär macht. Der Kampf zwischen den USA und China um die Hegemonie lässt die Gefahr eines Großkriegs steigen, so dass Washington auch aus geopolitischem Kalkül bemüht ist, die enormen US-Handelsdefizite und Abhängigkeiten von der Volksrepublik abzubauen. Den Hintergrund der wachsenden Spannungen im pazifischen Raum bildet der drohende Zusammenbruch der globalen Defizitkonjunktur des neoliberalen Zeitalters, bei der eine schneller als die Weltwirtschaftsleistung steigende Kreditaufnahme – insbesondere in den USA – als der wichtigste Konjunkturtreiber fungierte, etwa für exportorientierte Länder wie China oder Deutschland.

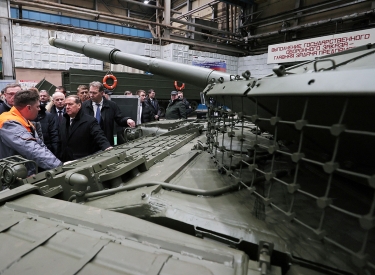

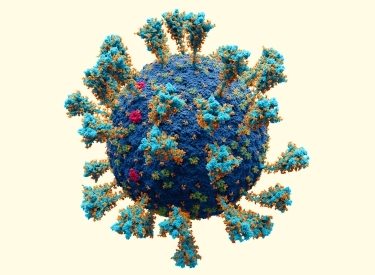

Generell lässt die zunehmende Krisenanfälligkeit des überschuldeten, ökologisch zerrütteten und von Konflikten, immer neuen disruptiven Extremereignissen und Krisenschüben erschütterten kapitalistischen Weltsystems entsprechende Tendenzen zur Deglobalisierung aufkommen. Einen Umschlagspunkt bildete in dieser Hinsicht sicherlich der durch die Pandemie eingeleitete Krisenschub, der 2020 zur Unterbrechung vieler globaler Lieferketten führte; dazu kam der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022, in dessen Gefolge Wirtschaftskriege und Protektionismus sich ausweiteten und stets weiter verschärfen.

Die stärksten Tendenzen zum Nearshoring lassen sich derzeit in Mexiko beobachten, das dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg zufolge zu den »Gewinnern« der handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China zähle. Im Juli 2023 verzeichnete der Import mexikanischer Waren einen historischen Höchstwert von 15 Prozent aller Einfuhren in die USA, womit erstmals die Lieferungen aus China (14,6 Prozent) überflügelt wurden. Während Chinas Anteil an den Importen in die USA – der seinen historischen Höchstwert im Frühjahr 2018 mit 21,8 Prozent verzeichnete – auf den niedrigsten Stand seit 2006 fiel, avancierte der südliche Nachbarstaat der USA zum wichtigsten Handelspartner der Vereinigten Staaten. Der bilaterale Handel umfasste in den ersten vier Monaten dieses Jahres 263 Milliarden US-Dollar.

Und er soll weiter wachsen. Die Investmentbank Morgan Stanley prognostiziert für die kommenden fünf Jahre einen raschen Anstieg der mexikanischen Industrieexporte in die USA, deren Umfang von 455 Milliarden US-Dollar auf 609 Milliarden jährlich zunehmen soll. Der Anteil der Industrieproduktion am Bruttoinlandsprodukt Mexikos ist tatsächlich in den vergangenen Jahren – eigentlich seit der Einleitung des offen protektionistischen Kurses durch die Regierung Donald Trumps gegen in erster Linie chinesische Importe – stark gestiegen: von rund 15,6 Prozent im Pandemiejahr 2020 auf circa 16,7 Prozent im ersten Quartal 2023.

Mexiko – ein zweites Mittelosteuropa?

Das Lohnniveau südlich des Rio Grande ist zudem immer noch sehr niedrig. Ende 2021 beliefen sich die Lohnkosten in der mexikanischen Industrieproduktion auf durchschnittlich 2,80 Dollar pro Stunde, während es in den USA Anfang 2022 im Schnitt 24,55 Dollar waren. Mexiko ist somit immer noch ein Billiglohnland. Doch es sind inzwischen nicht nur arbeitsintensive Fertigungsschritte, wie sie seit dem berüchtigten Nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada von 1994 in die zoll- und steuerfreien Industriezonen, die Maquiladoras, im Grenzgebiet zu den USA ausgelagert wurden und in denen sich Montagebetriebe ansiedelten, die den Industrieaufschwung Mexikos anfachen. Inzwischen verlagern Konzerne auch forschungs- und kapitalintensive Bereiche nach Mexiko, wie der Spiegel unter Verweis auf die deutschen Unternehmen Audi und den Chemiekonzern Evonik berichtete.

Der Abgrund, der bei den Lohnkosten zwischen Zentrum und Semiperipherie klafft und der zu einer Industrialisierung der Letzteren führt, erinnert oberflächlich betrachtet an die Situation in Mittelosteuropa nach dem Beitritt zur EU. Damals war es exportorientiertes deutsches Industriekapital, das in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts die räumliche Nähe zu den osteuropäischen Billiglohnländern ausnutzte, um diese als verlängerte Werkbänke in seine globalen Produktionsketten einzubinden – und hierdurch enorme Konkurrenzvorteile auf dem Weltmarkt zu erlangen.

Der große Unterschied zwischen der Fertigungsauslagerung nach Mittelosteuropa und dem Nearshoring in Mittelamerika besteht somit darin, dass es derzeit nicht mehr darum geht, Konkurrenzvorteile auf globalisierten Märkten zu erlangen. Die Industrieinvestitionen in Mexiko werden von dem Kalkül geleitet, hierdurch eine bessere Stellung – oder einen zollfreien Zugang – auf dem großen, sich immer weiter abschottenden US-Markt zu erlangen.

Bei den aktuellen Direktinvestitionen in Mexiko ist US-amerikanisches Kapital bei weitem führend. Im ersten Quartal 2023 investierten US-Konzerne mit 6,4 Milliarden Dollar fast doppelt so viel Kapital im südlichen Nachbarland wie Unternehmen aus Spanien, die 3,8 Milliarden Dollar aufwendeten. Aus Deutschland flossen im selben Zeitraum 1,3 Milliarden Dollar in das mittelamerikanische Schwellenland.

2022 gingen mit 15 Milliarden Dollar rund 42 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) aus den USA nach Mexiko. Europa kam im vergangenen Jahr für 12,3 Prozent aller FDI in Mexiko auf, knapp gefolgt von Kanada mit 10,7 Prozent. Dieses Kapital floss hauptsächlich in die nördlichen Bundesstaaten und in den Großraum Mexiko-Stadt. Die Industrieproduktion, und hier insbesondere der Automobilsektor, bildeten einen Schwerpunkt der ausländischen Investitionstätigkeit.

Die Rache der Globalisierung

Auch die chinesischen Konzerne, die bislang kaum eine Rolle in Mexiko spielten, weiten ihre Investitionstätigkeit stark aus. Während Unternehmen aus der Volksrepublik 2019 gerade mal 67 Millionen US-Dollar in Mexiko investierten, waren es 2022 schon 406 Millionen. Ähnliches gilt für FDI aus Hongkong, die im selben Zeitraum von zehn auf 124 Millionen anstiegen. Mit dieser Investitionsstrategie bemüht sich China schlicht darum, den neuen US-amerikanischen Protektionismus zu unterlaufen. In den kommenden Jahren wollen chinesische Konzerne sogar fünf Milliarden Dollar in einem Industriepark im nördlichen Bundesstaat Nuevo León investieren, um dort 120 Unternehmen anzusiedeln und 7.000 Arbeitsplätze zu schaffen, berichteten chinesische Medien.

Von einem ähnlichen Kalkül dürfe auch die Investitionstätigkeit deutscher Konzerne in Mexiko motiviert sein – es geht faktisch darum, unter das Dach der die USA, Mexiko und Kanada umfassenden nordamerikanischen Freihandelszone USMCA (die 2018 aus der Reform des Nafta-Abkommens entstand) zu gelangen. Das britische Wirtschaftsblatt The Economist jammerte, dass die von der Regierung Joe Bidens fortgeführte protektionistische Strategie seines Vorgängers Trump schlicht nicht funktioniere, da die Lieferketten zunehmend »verheddert und undurchsichtig« würden, denn die Regularien des USMCA benachteiligten alle außerhalb dieser Zone gelegenen Standorte.

Die zunehmende Krisenanfälligkeit des überschuldeten, ökologisch zerrütteten und von Konflikten erschütterten kapitalistischen Weltsystems lässt Tendenzen zur Deglobalisierung aufkommen.

Doch die alte Globalisierung rächt sich sozusagen am neuen Protektionismus. Demnach sind etwa chinesische Solaranlagen Ende 2022 über südostasiatische Länder in die Vereinigten Staaten ausgeführt worden, indem an ihnen beim Zwischenstopp »geringfügige Modifizierungen« vorgenommen worden seien. Ähnliche »Umdeklarierungsfabriken« scheint China nun auch in Nordmexiko errichten zu wollen. Der dortige Boom allerdings ist selber ein weiteres Krisenphänomen, sein Fortgang alles andere als gesichert. Zwar sind die Investitionen in Mexiko in den vergangenen Jahren angestiegen, von rund 28 Milliarden Dollar 2020 auf circa 36 Milliarden 2022, doch wurde damit bislang nur das Investitionsniveau vor dem Beginn der Pandemie erreicht.

Flüchtiger Boom?

Zudem galt Mexiko bislang als ein Verlierer des Freihandels, da das Schwellenland nur ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von zwei Prozent pro Jahr verzeichnete. Dies sei »zu wenig, um Millionen Mexikaner aus der Armut zu führen«, wie selbst der Wirtschaftsdienst Bloomberg bemerkte. Der derzeitige Aufschwung der Industrietätigkeit in dem Schwellenland ist somit tatsächlich weitestgehend auf die strategische Entscheidung der USA zurückzuführen, die ökonomische Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Somit ist Mexiko immer stärker vom Absatzmarkt in den USA abhängig, der seinen Aufschwung mittels schuldenfinanzierter Investitions- und Konjunkturprogramme sowie höher werdender Handelsbarrieren aufrechterhält. Die US-amerikanische politische und ökonomische Führungsschicht muss derweil mit allen zur Verfügung stehenden geopolitischen wie letztendlich militärischen Mitteln die Stellung des US-Dollar als Weltwährung verteidigen. Der nächste Krisenschub in den Vereinigten Staaten, wo immer gigantischere Haushaltsdefizite akkumuliert werden und die Inflationsbekämpfungsmaßnahmen die Anleihezinsen auf über fünf Prozent steigen lassen, wird folglich auch den Industrie- und Investitionsboom in Mexiko beenden, der faktisch ein Anhängsel dieser US-Defizitkonjunktur darstellt.

Und schließlich sind es die ökologischen Grenzen des Kapitals, die sich in Mexiko ganz konkret immer stärker abzeichnen. So verschärft sich die Wasserkrise im ausgedörrten und unter extremen Hitzewellen leidenden Nordmexiko, was viele Industrieansiedlungen wegen deren hohen Wasserbedarfs behindert. Im Februar etwa versuchte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador, den US-Elektroautohersteller Tesla dazu zu bewegen, eine in Nuevo León geplante Fabrik im wasserreichen Süden des Landes zu errichten, da der Wassermangel im Norden inzwischen ein ernstes Problem darstelle.

Im vergangenen Jahr warnte der mexikanische Wasserversorger Rotoplas, dass die sich häufenden Dürren das Wasserproblem langfristig verschärfen dürften, worunter auch die Wirtschaft leiden werde. Hinzu kommt die ruinöse Erbschaft des neoliberalen Zeitalters, in dem staatliche Investitionen in die Infrastruktur gerne zusammengestrichen wurden. Mexikos Bundesregierung wendete etwa 2012 umgerechnet rund 2,6 Milliarden Dollar für Projekte zur Verbesserung der Wasserversorgung auf – 2022 waren es nur noch 1,3 Milliarden. Immerhin will die Regierung mit Blick auf den Industrieaufschwung umsteuern und in diesem Jahr den entsprechenden Haushaltsposten auf umgerechnet 3,53 Milliarden Dollar erhöhen.