Der Wurm, der niemals stirbt

Er war noch nicht einmal zwei Wochen zu Hause und schon hatte er das britische Landleben wieder satt. Seine Mutter ist schon über 60, er ist 43 und beide leben noch immer zusammen. Es ist das Jahr 1922 und E. M. Forster ist unlängst aus Indien zurückgekehrt, wo er als Privatsekretär des Maharadscha von Dewa gearbeitet hatte. England ist sommerlich, Fenster stehen offen, es riecht nach Teerosen, man hört das Rascheln der Buchseiten und das Klirren von Eiswürfeln in Gingläsern. Doch Forster vermisst Indien, die Farben, die Elefantentore und Fenster aus gewobenem Gras, er denkt an den fernen Geliebten, von dem er nicht sprechen darf und der bald sterben wird.

Mohammed el-Adl, der ägyptische Schaffner, mit dem Forster am Strand in Alexandria zum ersten Mal Sex hatte (el-Adl war damals 18, Forster 37 Jahre alt und für das Englische Rote Kreuz in Ägypten stationiert), ist unheilbar an Tuberkulose erkrankt. Den letzten Brief an Forster hat er nicht unterschrieben. Forster liest ihn auf der Wiese hinter dem Haus, um sein Gesicht und seine Gefühle vor der Mutter zu verbergen. Ja, dies hier war das schlimmste Heimkommen seines Lebens, England war eng, blass und gleichgültig, er fühlt eine Schreibblockade nahen.

Die Flucht in eine idyllisch ländliche Welt, in der alle Gegensätze aufgehoben sind, ist in seinen Romanen eine häufige Freiheitsphantasie.

Vorhin auf dem Heimweg kam ihm Virginia Woolf entgegen, die in der Nähe lebt; beide gehören zur Bloomsbury Group. »Depressed to the verge of inanition«, notiert sie über die Begegnung. »To come back to Weybridge, to come back to an ugly house a mile from the station, an old fussy exacting mother … without a novel, &with no power to write one – this is dismal, I expect, at the age of 43. The middle age of buggers is not to be contemplated without horror.« Damit hat sie vielleicht recht, aber in einem anderen Punkt irrt die Schriftstellerin dann doch. In einem letzten Kraftakt wird Forster zwei Jahre später »A Passage to India« (1924, dt. »Auf der Suche nach Indien«) beenden, sein Meisterwerk, und damit den Prototyp der Postkolonialliteratur schaffen.

Seine Mutter Lily würde gewiss ewig leben, davon ist Forster überzeugt, aber bisweilen packt ihn plötzlich die Angst vor der Einsamkeit, davor, vielleicht für immer alleine zu bleiben, ungeliebt und als ewiger Junggeselle. Langsam geht er vorbei an Beeten mit Schleierkraut und Strohblumen zurück zum Tisch, an dem Lily etwas über Rheumaschmerz maunzt. Er plumpst auf den Stuhl, schreibt mit blassgrüner Tinte ein paar fast vergessene Worte an den Rand einer ordentlichen Seite, einen winzigen Satz: »Words conceal thought«, Worte verbergen die Gedanken. Warum schreibt er dies?

Alte Fotografien zeigen einen der größten Romanschriftsteller Englands, hell und unauffällig wie eine schmale Goldkette und, schaut man genauer hin, mit etwas zu kurzen Hosen und durchgescheuerten Hemdsärmeln oft eher nachlässig gekleidet. Forster liebte Cambridge, dort hat er studiert und wurde Honorary Fellow. Die Universität verwaltet heute seinen Nachlass. Er mochte Reisen und die Konversation mit alten Frauen und gleichgesinnten, ergo homosexuellen Männern, darunter bekannte Autoren wir Christopher Isherwood, Konstantin Kavafis und Edward Carpenter. Viele Freunde schildern Forster, der von sich sagte, er sei kein bedeutender Romanautor, als großherzig, aber zutiefst einsam.

1909 schrieb Forster, der dem Industriezeitalter skeptisch gegenüberstand und in seinen kurzen Texten gerne in Science-Fiction ausschweifte, den bahnbrechenden Essay »The Machine Stops« (dt. »Die Maschine steht still«). Der Text wird als als Vorwegnahme des Internetzeitalters gepriesen, doch eigentlich geht es um ontologische Tendenzen angesichts neuer Technologien: Kollaps des Selbst, körperliche Faulheit, eine über »Apps« und Bildschirmkommunikation vernetzte, intermediale Welt. Zwischen 1905 und 1914 schrieb er fünf Romane – das Thema homosexuelle Liebe des letzten Buches »Maurice« zwang Forster, die Publikation erst posthum zu gestatten. »A Passage to India« erschien 1924, in den folgenden 45 Jahren verfasste Forster lediglich Rezensionen, Essays, Kurzgeschichten, Briefe, Tagebücher. Gelegentlich reiste er, weiterhin berühmter Autor, zu Gastvorträgen an Universitäten, wurde stiller, ertaubte, sammelte Wollknäuel und starb 1970 an einem Schlaganfall.

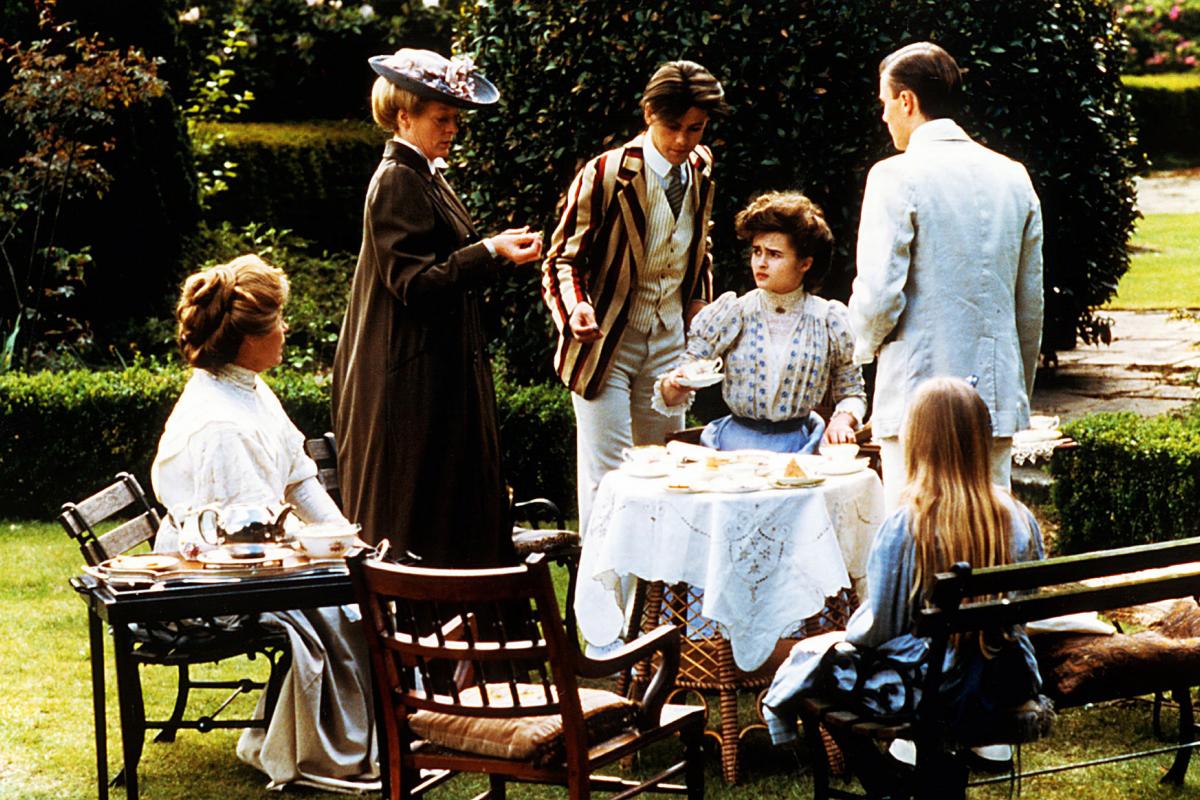

Burn-out, Gleichgültigkeit, Überdruss? Die Gründe für Forsters erzählerisches Schweigen sind unklar. Ja, er bedaure, nicht mehr geschrieben zu haben, sagte er gegen Ende seines Lebens einem Reporter der BBC. Auf dem Tonband klingt seine Stimme weich, als würden Kiesel an einer Gardine scheuern. Er glaube, »A Passage to India« habe ihn ausgetrocknet. Auch habe er die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr verstanden, er vermisse die untergegangene viktorianische Welt mit den alten Häusern, strengen Familien, all das war vorbei. »The only subject that I can and may treat – the love of men for women and vice versa«, sagte Forster, der an Frauen nicht interessiert war. Die geläufige vereinfachte Lesart seiner Romane ist Klischee: Forster vereint gesellschaftliche Gegensätze unter dem Generalthema »Heirat«; dabei überwindet Persönliches Politisches, Unkonventionelles Konventionelles, der Osten den Westen. Gerne konfrontiert Forster Snobismus und Rassismus des gehobenen Bürgertums mit den Kämpfen der Arbeiterklasse, er hat eine Vorliebe für ungewöhnliche Paare, führt Menschen unterschiedlicher Herkunft, Milieus und Kulturen zusammen, manchmal geht es gut, manchmal nicht.

Die Flucht in eine idyllisch ländliche Welt, in der alle Gegensätze aufgehoben sind, ist in seinen Romanen eine häufige Freiheitsphantasie. Forster konnte aber auch menschenfeindlichen Ansichten äußern: »I think that most Indians like most Europeans are shit«, schrieb er, oder: »I’ve acquired an instinctive dislike to the Arab voice, the Arab figure, the Arab way of looking or walking or pump shitting or eating or laughing or anythinging.« Dann irgendwann, 1935 in einem Tagebucheintrag: »I want to love a strong young man of the lower classes and be loved by him and even hurt by him.«

Die Realität sah anders aus: Forster lebte mit der dominanten, stets jammernden Mutter zusammen, die 90jährig starb; daraufhin zog er 66jährig von der Vorstadt ins Zentrum Londons. Der Vater starb, als Forster zwei Jahre alt war. Von seinen Mitschülern wurde er schikaniert, eine besonders unschöne Erinnerung aus der Sportumkleide ist die Verhöhnung seines Genitals als »beastly little brown thing«. Den erwachsenen Forster beschreiben Zeitgenossen als »zimperlich«, Virginia Woolf nannte ihn eine fraulich schüchterne »Maus«. Gegensätze, Annäherungen an das andere, die Verwandlung des weibischen Jungen in einen Mann … Forster kompensierte die Isolation des schwierigen Zusammenlebens mit der Mutter durch viele Freunde und Reisen ins Ausland oder in die Stadt, wo er Männerbekanntschaften schloss. 1906 verliebte er sich in seinen Lateinnachhilfeschüler Syed Ross Massood, unternahm mit ihm 1912 eine Indienreise, auf der Massood Forsters Avancen ablehnte. Ein Jahr später begann Forster plötzlich und von einer anzüglichen Berührung eines Freundes von Edward Carpenter inspiriert, den Roman »Maurice« zu schreiben, der erst posthum, 1970, erscheint: Zwei Cambridge-Studenten verlieben sich ineinander, doch einer beschließt, ein Leben mit Frau und Kind zu führen, der andere, Maurice, bald ein bitterböser Börsenspekulant, findet in einem Wildhüter die große Liebe. Für damalige Freunde, denen Forster das Buch zu lesen gab, war dies ein unglaubwürdiges und kitschiges Ende.

Während seiner Zeit beim Roten Kreuz in Alexandria traf er el-Adl; in den Zwanzigern bandelte er mit einem Londoner Taxifahrer und zwei Polizisten an, einer der beiden, Bob Buckingham, war mit einer Krankenschwester verheiratet, mit ihm soll Forster über 30 Jahre lang eine Beziehung gehabt haben.

In Forsters Romanen geht es zwar zumeist um die Ehe, explizit geschilderte Körperlichkeit und Erotik sind hingegen selten.

Forsters eindringlichste Erfahrung fällt in die Zeit, als er Sekretär des Maharadscha Bapu Sahib war. Dieser bemerkte die Unzufriedenheit Forsters und stellte ihm einen Sexsklaven zur Verfügung, den 17jährigen Barbier Kanaya, den Forster beim Sex schlug und der bei dieser Gelegenheit die indische Tunika ablegte und europäische Kleidung trug. Forster notierte: »I resumed sexual intercourse with him, but it was now mixed with the desire to inflict pain. It didn’t hurt him to speak of, but it was bad for me, and new in me … I’ve never had that desire with anyone else, before or after, and I wasn’t trying to punish him – I knew his silly little soul was incurable. I just felt he was a slave, without rights, and I a despot whom no one could call to account.«

Forster fühlte sich zu Männern hingezogen, die den frühen Subkulturen europäischer Großstädten angehörten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauschten junge Männer der Arbeiterklasse, Soldaten, Matrosen, Arbeiter, eben auch Bus- oder Taxifahrer, deren Selbstverständnis nicht notwendigerweise »homosexuell« war, in Städten wie London, Berlin oder Paris zunehmend sexuelle Dienste gegen Geld oder andere materielle Gefälligkeiten; auch Forster war gegenüber Bekanntschaften finanziell großzügig. Ebenso geläufig war der Typ sexsuchender Reisender, der in den Kolonien in relativer Anonymität »exotische« Kontakte suchte.

Einerseits lüsterner, kolonialer Grobian, andererseits verklemmte Maus: In Forsters Romanen geht es zwar zumeist um die Ehe, explizit geschilderte Körperlichkeit und Erotik sind hingegen selten, im Höchstfall kommen lahme Küsse vor, scheu-schlaffe Berührungen, manchmal ein dunkles Dräuen unterdrückter Sexualität, zum Beispiel in »A Passage to India«: »Let me put in your stud. I see … the shirt back’s hole is rather small and to rip it wider a pity.«

Der berühmteste Moment in Forsters Werk ist die sogenannte »Only Connect«-Szene in »Howards End« (dt. »Wiedersehen in Howards End«). Angesichts des Verlobten, der emotional inkompetente, konservative Geschäftsmann Henry Wilcox, überlegt Margaret Schlegel, liberal, intellektuell: »Only connect! … . Only connect the prose and the passion, and both will be exalted, and human love will be seen at its height. Live in fragments no longer. Only connect, and the beast and the monk, robbed of the isolation that is life to either, will die.«

Der Anlass der Überlegung ist ein Kuss – steif und dabei leicht abrutschend hatte Wilcox seine Lippen auf Margarets Mund gedrückt und war dann beschämt davongeeilt.

Forsters alter ego ist die trocken-spröde Adela in »A Passage to India«, die nichts mehr will als die Berührung eines Mannes, bis diese Sehnsucht in Gewalt umschlägt.

»Arktischer Sommer« hieß das 1911 begonnene, unbeendete Manuskript. Ein Mann fällt vor einen Zug und wird von einem anderen gerettet, der ebenso wortkarg und versteinert ist wie er selbst. »Words conceal thought«, schreibt er in »Maurice«, Worte können Gefühltes verhüllen wie eine Maske. Doch unter der Eisschicht, irgendwo, ist das, was Forster an verschiedenen Bücherstellen den »Wurm« nennt, »der nicht stirbt«. Er ist bereits 82 Jahre alt, als er über seine Morgenerektion notiert: »The worm that never dies must have given its last wriggle this morning.«

Seine Romanfiguren sind untalentierte Lehrer, missmutige Ledige, halbgute Dichter und einsame Banker, sie fürchten die Mittelmäßigkeit wie Forster das Versacken in der Vorstadt bei der Mutter und streben nach Besserem, zumeist nach neuen schönen oder sozial angesehenen Partnern, scheitern jedoch. Doch Enttäuschungen werden mit Würde ertragen. Als Massood Forster in Indien zurückweist, ist der Tagebucheintrag knapp: »Long and sad day … Aie-aie-aie – growing after tears. Mosquito net, fizzling lamp, high step between rooms. Then return and comfort a little.« Eine gewisse Form der emotionalen Sparsamkeit und Beherrschtheit angesichts widriger Umstände kennzeichnet auch den Stil der Romane. Je verstörender oder aufregender das Ereignis (Küsse, Unfälle, Beleidigungen, Zurückweisungen), desto karger und stiller fallen die Formulierungen aus. Seine Figuren sind Meister der Selbstbeherrschung, die ihre eigene Traurigkeit oder Sehnsucht stets kontrollieren. Und nur manchmal zeigt sich der »Wurm« in ausufernden Momenten und irrationalen Entschlüssen.

Edward Morgan Forster (1879 –1970), einer der bedeutendsten englischen Prosaisten des 20. Jahrhunderts und ein Klassiker der englischen Literatur, schrieb mit »Auf der Suche nach Indien« den wohl berühmtesten Indien-Roman der Literaturgeschichte. Zu seinem Werk gehören fünf weitere Romane sowie Erzählungen und Essays. Nach längeren Aufenthalten in Indien lebte er von 1927 bis zu seinem Tod in Cambridge. Als überzeugter Demokrat lehnte er 1949 die Erhebung in den Ritterstand ab. 1969 akzeptierte er den britischen Verdienstorden. Viele berühmt gewordene Zitate gehen auf Forster zurück. Bekannt ist beispielsweise sein Ausspruch: »Wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?«