2024/25

Jennifer Córdova, Transfrauenorganisation Muñecas de Arcoíris, im Gespräch über Gewalt gegen LGBT-Personen in Honduras

Interview

2024/24

Jan-Michael Simon, UN-Experte, im Gespräch über die Menschenrechtslage in Nicaragua

»Das Präsidentenpaar kontrolliert alle drei Staatsgewalten«

2024/23

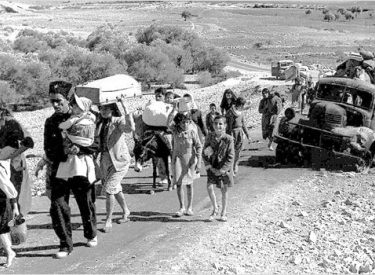

Adi Schwartz, Autor, im Gespräch über die Forderung nach Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge nach Israel und warum diese bösartig ist

»Israel ist hier, um zu bleiben«

2024/23

Ronya Othmann, Schriftstellerin, im Gespräch über die Verfolgung der Yeziden

»Hier geht die Panik um«

»Hier geht die Panik um«

2024/22

Ein Gespräch mit dem Historiker Giorgi Kartwelischwili über die Proteste in Georgien

»Die Proteste brauchen neue Impulse und Inhalte«

2024/21

Charles A. Small, Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, im Gespräch über die Finanzierung US-amerikanischer Universitäten durch Katar

»Juden zu dämonisieren, ist akzeptiert«

2024/20

Jasna Causevic, Gesellschaft für bedrohte Völker, im Gespräch über den Genozid von Srebrenica

»Die Resolution ist ein Weckruf«

2024/19

Omar Everleny Pérez, Ökonom, im Gespräch über die desolate wirtschaftliche Lage Kubas

»Die Situation ist explosiv«

2024/18

T. J. Childers, Drummer von Inter Arma, im Gespräch über KI in der Musikproduktion

»Ohne Inszenierung geht es nicht«

2024/17

Anja Bensinger-Stolze, Gewerkschafterin, im Gespräch über Bildungsförderung