Warum Tiere keine Rechte haben

»Tierbefreiung« ist ein Wort, das in bestimmten Milieus allzu leicht über die Lippen kommt. Es nutzt eine emotional gespeiste Scheinplausibilität, die sich aus dem Gegensatz von Käfigen und Gittern hie und der landläufig frei genannten Wildbahn da aufdrängt; eine Scheinplausibilität, die sich wie von selbst aus der tatsächlich erschütternden Art ergibt, wie Tiere in Fleischfabriken und Versuchslaboren gefangen gehalten und buchstäblich vernutzt werden: Denn kaum jemand wird ernstlich behaupten wollen, dass ihn das dort herrschende blanke Entsetzen, die rasende Furcht, die begriffslose Verzweiflung insbesondere bei solchen Tieren, die dem Menschen organisch und auch gestisch augenfällig ähneln, deren Blicke, Lautäußerungen und Körperhaltungen allzu deutlich auf die tatsächlich geteilte evolutionäre Vergangenheit verweisen, unberührt und kalt ließe.

Befreit könnten Tiere nur sein, wenn sie keine Tiere mehr sein müssten.

Es ist deshalb ein leicht nachvollziehbarer Impuls, den Zustand, den Horkheimer und Adorno in der »Dialektik der Aufklärung« als »unvernünftiges Entsetzen« und »Trieb zur Flucht, die abgeschnitten war«, beschrieben, beenden zu wollen und genau diese Flucht zu ermöglichen. Doch sind die Tiere damit eben nicht »befreit«, sondern wieder in ihren Naturzustand zurückgeworfen, einen Zustand, in dem sie sich nun wieder gegenseitig unvernünftiges Entsetzen bereiten und sich gegenseitig die Flucht abschneiden; der Unterschied ist lediglich, dass das Naturgrauen dem größeren, schnelleren, wendigeren, gewitzteren Tier (oder schlicht jenem, das »Schwein hat«) größere Chancen bietet, doch noch einen, zwei Tage, Wochen, Monate dem Schicksal zu entkommen, als das vom Menschen geschaffene Ambiente eines Schlachthauses.

Befreit könnten die Tiere bloß sein, wenn sie keine Tiere mehr sein müssten: Denn Dispens von Grauen und dauernder Angst, entweder zu verhungern oder gefressen zu werden, ist gerade nicht das, was die nur ironisch so zu bezeichnende freie Wildbahn bietet, in dem die Zwecke der Tiere lediglich als Lebensmittel füreinander bestimmt sind. Was das heißt, hat der Wiener Bioethiker Franz Wuketits vor Jahren plastisch formuliert: »Die in manchen Diskussionen über Tierethik mitschwingende Romantik ist absolut fehl am Platz. Die meisten von uns machen sich keine Vorstellung davon, was sich in der Natur jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde abspielt, wie viele Tiere von anderen aufgefressen, in Teile zerrissen, zertrampelt, erwürgt, erdrückt, aufgespießt oder mit Gift besprüht werden.«

Die Tierrechtsbewegung projiziert den Naturzustand auf den Kulturzustand, affirmiert den einen und dämonisiert den anderen.

Anstatt diese Aporie, in die allein schon die Rede von der »Befreiung« von Tieren führt, zu reflektieren, leugnet die Tierrechtsbewegung sie nicht nur, sondern projiziert den von Wuketits treffend charakterisierten Naturzustand auf den Kulturzustand, affirmiert den einen und dämonisiert den anderen. Nicht mehr geht es dem Tierrechtler darum, dass Tiere durchs menschliche Recht möglichst vor Quälerei durch menschliches Zutun geschützt werden sollen, nein, die Ideologie der Tierrechtsbewegung, der Antispeziesismus, addiert die Tiere, in diesem Sprech: »die tierlichen Individuen« in toto zu den anderen, bereits etablierten Opfergruppen des weiß-männlichen Herrschaftsprinzips, jenes Bösen sui generis, das über die freundliche Natur und die vermutlich noch freundlicheren naturnahen Tribalgesellschaften hereingebrochen sei.

So schrieb beispielsweise die 2011 gestorbene Dortmunder Soziologin und Tierrechtsvorkämpferin Birgit Mütherich allen Ernstes: »Das gigantische System der Tierausbeutung, der Dämonisierung, Versachlichung und Deklassierung nichtmenschlicher Lebewesen besitzt auch folgenschwere Konsequenzen für die Wahrnehmung und Behandlung menschlicher Gruppen. Mehr als 2 000 Jahre lang diente die speziesistische Ideologie als verborgenes Herrschaftsinstrument, fungierte dieses Kernelement der dualistischen Tiefenstruktur des Westens als probates Mittel zur Legitimation ›naturgegebener‹ Höherwertigkeit und Minderwertigkeit – sowohl in Bezug auf die Unterjochung der Tiere als auch bei der Unterdrückung, Ausbeutung und Stigmatisierung bestimmter Menschengruppen. Im Rahmen dieser Logik werden faktische biologische Unterschiede gezielt politisch instrumentalisiert, andere, neutrale Merkmale biologisiert oder schlicht für politische Zwecke konstruiert.«

Hier ist jeder »faktische biologische Unterschied« planiert, wie beispielsweise der, dass in der Tiergruppe der Trockennasenprimaten, wie sie die biologische Systematik nennt, der Mensch das bislang einzige Mitglied ist, dessen Elend nicht namenlos bleibt, der also Wissen nicht nur als Individuum erwirbt, sondern als Kollektiv sprachlich tradiert und akkumuliert, weshalb allein der Mensch Naturzwang – zumindest potentiell – mindern oder gar überwinden kann. Allerdings gibt es neuere Versuche, wie den von Marco Maurizi – »Jenseits der Natur« von 2016 –, in nach Marx klingender Terminologie zu begründen, dass Kontrolle der Natur, ursprünglich vor allem durch Indienstnahme tierischer Kräfte und Gebrauch von Materialien tierischen Ursprungs, schon immer und bis in alle Ewigkeit nur dem Profitinteresse bestimmer Klassen entspränge und nicht zuvörderst dem grundlegenden menschlichen Bedürfnis, nicht zu frieren und nicht zu hungern.

Die rechtliche Gleichstellung der Tiere mit den Menschen stellt nicht nur eine Zumutung für die Kreaturen dar, denen sie angetragen wird, sondern führt auch direkt in die eugenische Unterscheidung von lebenswertem und lebensunwertem Menschenmaterial.

Arbeit und Produktion, der zielgerichtete Stoffwechsel mit der Umgebung, sind nicht der Sündenfall der Macht, der aus einer, wie bisweilen nahegelegt, unbegründeten Angst der Menschen vor der Natur entsprang, sie sind vielmehr Frucht eines evolutionären Übergangs. So sehr man im naturwissenschaftlichen Detail den Zeitkern von Friedrich Engels’ Aufsatz »Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen« nachzuweisen vermag, so sehr überzeugt doch der von Engels mit Verve dargelegte Zusammenhang als solcher, jener nun tatsächlich nur naturdialektisch zu beschreibende Prozess, der sich innerhalb der biologischen Verwandtschaftsgruppe ebenjener Trockennasenprimaten ereignet: »Die Verrichtungen, denen unsre Vorfahren im Übergang vom Affen zum Menschen im Lauf vieler Jahrtausende allmählich ihre Hand anpassen lernten, können daher anfangs nur sehr einfache gewesen sein. (…) Bis der erste Kiesel durch Menschenhand zum Messer verarbeitet wurde, darüber mögen Zeiträume verflossen sein, gegen die die uns bekannte geschichtliche Zeit unbedeutend erscheint. Aber der entscheidende Schritt war getan: Die Hand war frei geworden und konnte sich nun immer neue Geschicklichkeiten erwerben, und die damit erworbene größere Biegsamkeit vererbte und vermehrte sich von Geschlecht zu Geschlecht (…) (Die) Ausbildung der Hand erweiterte (…) bei jedem neuen Fortschritt den Gesichtskreis des Menschen. An den Naturgegenständen entdeckte er fortwährend neue, bisher unbekannte Eigenschaften. Andrerseits trug die Ausbildung der Arbeit notwendig dazu bei, die Gesellschaftsglieder näher aneinanderzuschließen, indem sie die Fälle gegenseitiger Unterstützung, gemeinsamen Zusammenwirkens vermehrte und das Bewußtsein von der Nützlichkeit dieses Zusammenwirkens für jeden einzelnen klärte. Kurz, die werdenden Menschen kamen dahin, daß sie einander etwas zu sagen hatten. Das Bedürfnis schuf sich sein Organ: Der unentwickelte Kehlkopf des Affen bildete sich langsam aber sicher um, durch Modulation für stets gesteigerte Modulation, und die Organe des Mundes lernten allmählich einen artikulierten Buchstaben nach dem andern aussprechen.« (Hrvb. i. Orig.)

Nicht nur leugnet der Antispeziesismus die grundstürzende Bedeutung der Befreiung der Hand und der Verfeinerung des Lautbildungsapparats, die beide ja erst Naturgeschichte allmählich in Gesellschaftsgeschichte überführen; es wird auch jeder faktische und unhintergehbare kreatürliche Unterschied der Gattungen zur Konstruktion umgedeutet: Deshalb tauchen dann so durchaus interessante und naheliegende Fragen überhaupt nicht auf, wie die, ob das Recht des Löwen auf artgerechte Betätigung und einen vollen Magen nicht sehr empfindlich mit dem der Antilope auf körperliche Unversehrtheit kollidiert, oder wie das Faust- beziehungsweise Beißrecht, das beim Streit zweier Wolfsrudel um einen Kadaver herrscht, mit der an sich ja gleichwertigen Rechtsposition der beiden Parteien zu vereinbaren ist.

Es ist aber nicht nur absurd, sondern geradezu grausam, dem Tier aktive Rechte zumuten zu wollen, wo doch die Grundlage jeglicher rechtlichen Beurteilung, nämlich die Freiheit, so oder auch ganz anders handeln zu können, im Tier maximal rudimentär ausgebildet ist. Tiere in der Wildnis handeln vielmehr in einer Art permanenter, unreflektierter Notwehr gegen die Not, die Angst und den unabwendbaren Mangel, die in ihre Leiblichkeit eingeschrieben sind eingeschrieben: in die Beschaffenheit des Gebisses des Jägers oder die Position der Augen im Schädel des Gejagten. Gegen die Händel des Menschen hingegen bleiben beide begriffslos, ohne Begreifen also – so sehr man dem stark domestizierten Tier auch bereits anzumerken meint, dass es dieses drängt, begreifen zu wollen.

Das Tier im Naturzustand jedenfalls »ist in sich eingeschlossen und doch preisgegeben«, halten Adorno und Horkheimer in der »Dialektik der Aufklärung« fest, »immer kommt ein neuer Zwang, keine Idee reicht über ihn hinaus (…) Die Dauer des Tiers, vom befreienden Gedanken nicht unterbrochen, ist trübe und depressiv (…) In der Tierseele sind die einzelnen Gefühle und Bedürftigkeiten des Menschen, ja die Elemente des Geistes angelegt, ohne den Halt, den nur die organisierende Vernunft verleiht.«

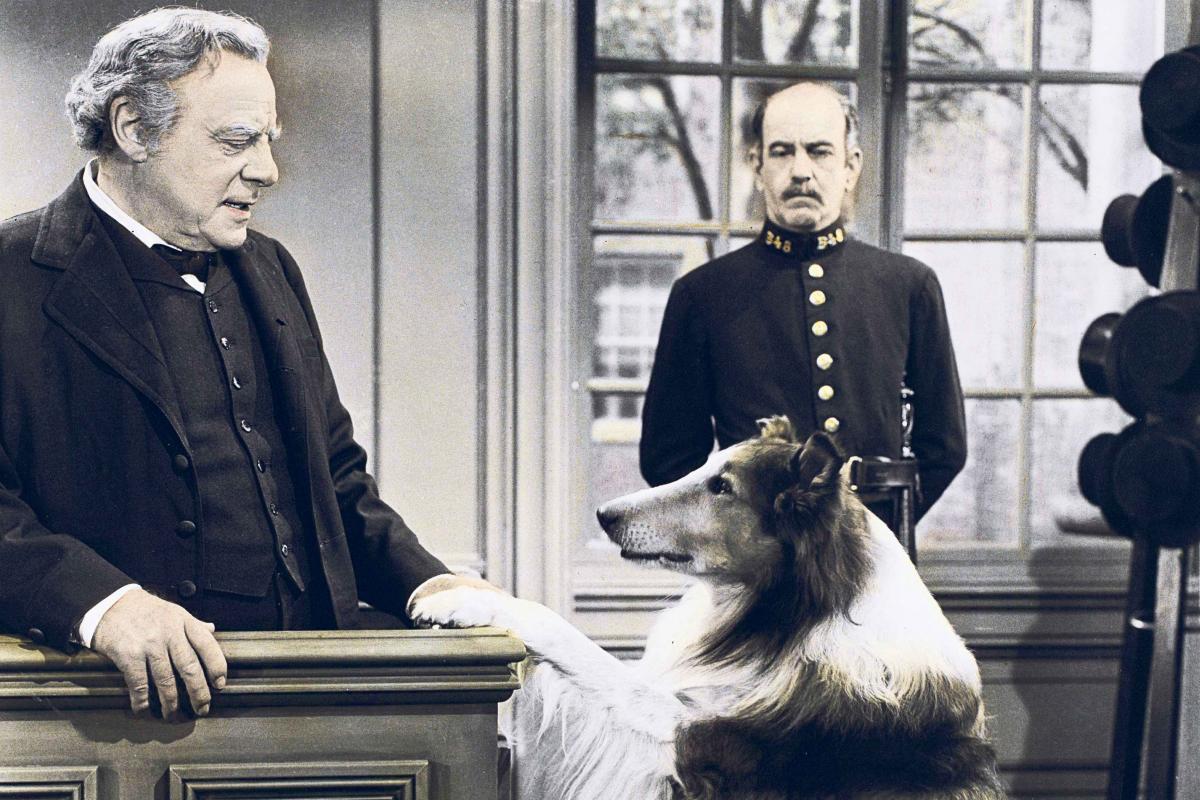

Ein Recht zu haben und es auszuüben, verlangt nun aber notwendig, dass man für die Folgen dieser Ausübung einsteht. Insofern hat die mittelalterliche Rechtspraxis genau enthüllt, welche Qual letztlich das Tierrecht, also das Setzen des Tieres als Rechtssubjekt, den Lebewesen antut. Hochnotpeinliche Gerichtsprozesse, bei denen Tiere zu Verbrennung oder Enthauptung wegen von ihnen verübter Körperverletzung oder sonstiger Schädigung verurteilt werden, sind die noch bis weit ins 18. Jahrhundert praktizierte Konsequenz: Schaudern macht beispielsweise das Köpfen eines Hundes, das die klassische deutsche Rechtschronik des Mittelalters, der »Sachsenspiegel«, zeigt: Die Enthauptung war die Strafe, wenn das Tier bei einem Überfall seiner Wachpflicht nicht nachgekommen war; auch sogenannte »spiegelnde Strafen« waren durchaus üblich, Schweine, die jemand mit Verletzungsfolge getrampelt hatten, wurden an den Hufen verstümmelt, bevor man sie hängte; selbst Gerichtsprozesse gegen Engerlingslarven beziehungsweise ausgewachsene Maikäfer oder Heuschrecken kamen vor, in deren Folge Insekten zur Abschreckung der anderen, denen zuvor erfolglos Brachland zugewiesen worden war, minutiös zerstückelt wurden.

Die wegen ihrer völligen Sinn- und Nutzlosigkeit besondere Scheußlichkeit des Misshandelns und Tötens von Tieren in Folge dieses Rechtsverständnisses erregte den begreiflichen Widerwillen früher Aufklärer und Skeptiker. Der französische Jurist Philipp de Beaumanoir, auf den sich später Montesquieu in seinem »Geist der Gesetze« (1748) ausdrücklich bezog, griff bereits im Jahr 1283 dem bekannten Paragraph 100 der Hegel’schen Rechtsphilosophie vor, der die Strafe als »Recht an den Verbrecher« angesehen hatte, weil die Strafe das Verbrechen als »Handlung eines Vernünftigen« anerkennt. Beaumanoir sagte: »Die stummen Tiere haben kein Verständnis von dem, was gut und böse ist, und daher ist rechtliches Vorgehen vergebens, denn dieses muss zur Vergeltung einer Untat geschehen, und der, der die Untat begangen hat, muss wissen und verstehen, dass er für eine bestimmte Untat eine bestimmte Strafe davonträgt. Aber ein solches Verständnis gibt es nicht unter den Tieren.« Tierrechtler jedenfalls, die sich tatsächlich als moderne »Abolitionisten« betrachten, sind, wenn sie einen Stier, der einen Bauern aufgespießt hat, zum »Vorkämpfer gegen die Sklaverei« hochjubeln, in spiegelverkehrter Weise kaum weniger verrückt als jene Sadisten, die noch 1916 in Tennessee eine Elefantenkuh tatsächlich durch Hängen exekutierten, weil sie einen Wärter getötet hatte.

Dem Eiferer, der glaubt, Veganismus sei die Lösung für alle Probleme, ist zu widersprechen, ohne sich auf die Seite jener zu schlagen, die es für besonders kritisch halten, sich kalt gegen das Entsetzen der Schlachthäuser zu geben.

Doch die rechtliche Gleichstellung der Tiere mit den Menschen stellt nicht nur eine Zumutung für die Kreaturen dar, denen sie angetragen wird, sondern führt auch direkt in die eugenische Unterscheidung von lebenswertem und lebensunwertem Menschenmaterial: Die auf Bentham rekurrierende »Ethik« eines Peter Singer, der die »Glücksfähigkeit« und »Zukunftserwartung« eines gesundheitlich intakten Affen höher bewertet als die eines Kindes mit Down-Syndrom, ist keine Entgleisung des Tierrechtsgedankens, sondern dessen ungemilderte Konsequenz. Diese liegt darin, dass zur konzeptionellen Vermenschlichung des Tieres zwangsläufig die Vertierung des Menschen gehört – zumindest unter den bislang herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen der Knappheit an allem, was einem erfüllten Leben dienen könnte, eine Knappheit, die der Wertcharakter der Dinge noch und gerade im sachlichen Überfluss stets aufs Neue als Krise in Permanenz erzeugt: eine Krise in Permanenz, die eben der Not und dem Zwang des Naturzustands ähnelt und deshalb mit Recht von Marx als »zweite Natur« denunziert wird.

In der liberalen Dystopie, die Singer mit seinen Vordenkern teilt, zu denen neben Bentham ebenso Mill und Malthus zählen, verschmelzen deshalb Markt und Fauna, Gesellschaft und Dschungel, erste und zweite Natur zu ein und demselben: Die Fitness des Einzelnen für die umfassende Konkurrenz in ewiger Not gibt so die Bedingung dessen ab, was der Liberale dann unter »Glück« versteht; solches Glück hat sein Vorbild am gesunden und starken Tier, das das schwächliche Mitgeschöpf im Kampf um die Ressourcen ungerührt aus dem Felde schlägt – ein Prozess, der sich in natura schon beim erbarmungslosen Kampf der Küken um die Fütterung in jedem Vogelnest studieren lässt, in dem mehr als ein Ei bebrütet wurde, und den der liberale Tierfreund, der sich auch ansonsten viel auf seinen Pragmatismus und seine Geringschätzung utopisch scheinenden Überschwangs einbildet, schlicht auf das menschliche Leben überträgt. Max Horkheimer charakterisierte derlei in seinem Aufsatz »Die Revolte der Natur« so: »Die Gleichsetzung von Vernunft und Natur, wodurch die Vernunft erniedrigt und die rohe Natur erhöht wird, ist ein typischer Trugschluß des Zeitalters der Rationalisierung.«

Dass Tierbefreier und Tierrechtler mit immer denselben dekontextualisierten und verballhornten Zitaten Adornos und Horkheimers für sich werben, ist dreiste Usurpation; das geht sogar so weit, Adorno jenes so nie gesagte und von niemand in irgendeinem noch so apokryphen Text auffindbare Diktum unterzuschieben, dass Auschwitz da beginne, wo man sage, dass es doch nur ein Tier sei. Prinzipiell kritisiert die kritische Theorie ja gerade nicht etwa die Naturfremdheit des zivilisierten Menschen, sondern vielmehr seine Naturverfallenheit inmitten beschränkter Zivilisation. Kritische Theorie beklagt, dass der Mensch als jenes Tier, das keines mehr sein muss, trotz und kraft seiner befreiten Hand und seiner verfeinertern Lautbildung im Stande gesellschaftlicher Unmündigkeit wieder auf »bloß Natur, die sich zerfleischt«, regrediert, wie es Adorno und Horkheimer in ihren »Philosophischen Fragmenten« ausdrücken.

Insbesondere eifernder Obskurantismus, die Geisteshaltung der meisten Fürsprecher der Natur, ist den beiden Autoren der »Dialektik der Aufklärung« zutiefst zuwider. Im Fragment »Widersprüche« bemerken sie, dass gerade oppositionell sich wähnendes Denken »noch selbstgewisser, universaler, autoritativer auftreten (muss), als wenn es bloß rechtfertigt, was schon gilt«. Als Beispiel rekapituliert der Text eine typische Frage: »Du liebst die Schlachthäuser nicht, soll die Gesellschaft fortan rohes Gemüse essen?« Gerade aber, so Adorno und Horkheimer, »die positive Antwort auf solche Fragen, absurd wie sie sein mag, findet Gehör. Der politische Anarchismus, die kunstgewerbliche Kulturreaktion, das radikale Vegetariertum, abwegige Sekten und Parteien, haben sogenannte Werbekraft. Die Lehre muß nur allgemein sein, selbstgewiß, universal und imperativistisch.

Unerträglich ist der Versuch, dem Entweder-Oder sich zu entwinden, das Misstrauen gegen das abstrakte Prinzip, Unbeirrbarkeit ohne Doktrin.« Dem Eiferer, der tatsächlich glaubt, Veganismus sei die Lösung für alle moralischen wie ökonomischen Probleme der Menschheit und der sich so selbst mit physischer wie geistiger Mangelernährung schlägt, ist also zu widersprechen, ohne sich auf die Seite jener zu schlagen, die es für besonders kritisch halten, sich kalt gegen das Entsetzen der Schlachthäuser zu geben und möglichst plakativ möglichst viel möglichst rohes Fleisch zu vertilgen.

»Wer gegen Vivisektion ist, soll keinen Atemzug mehr tun dürfen, der einem Bazillus das Leben kostet« – mit diesem bitteren Einwurf plädieren Adorno und Horkheimer ex negativo für eine ebenso unbeirrte wie reflektierte Inkonsequenz, die aus der eigenen bedürftigen Lebendigkeit folgt, die es bislang zumindest in nicht ausreichendem Maße gestattet, eigenes Leiden zu vermeiden, ohne, trotz besten Bemühens, anderen Wesen Leid anzutun.

Nur im Menschen allein erwächst prinzipiell die Fähigkeit, als Naturwesen zugleich doch das Naturgrauen zu überwinden: »Der einzige Weg, der Natur beizustehen, liegt darin, ihr scheinbares Gegenteil zu entfesseln, das unabhängige Denken«, schrieb Horkheimer.

Wie also sich verhalten in der Aporie, in die einen die Frage der menschlichen Verfügung über und damit Verantwortung für das Tier stürzt? Auf der einen Seite würde ein ernstlich unternommener Versuch der rechtlichen Gleichstellung der Tiere mit dem Menschen geradewegs in noch mehr Grausamkeit führen, in Tierprozesse, Zivilisationsfeindlichkeit und Eugenik; auf der anderen Seite aber negiert die generelle Behandlung von Tieren als bloße willen- und empfindungslose Sache sowohl die essentielle kreatürliche Ähnlichkeit von Mensch und Tier als auch insbesondere die historisch gewachsene Annäherung zwischen Menschen und den domestizierten Säugetieren. Dass es sich bei deren Fleisch um eine besondere Ware handelt, die unter ganz besonderen Bedingungen produziert wird (was im Schlechten leider auch für Milch und Eier gilt), sollte jedem Konsumenten zwar durchaus bewusst sein; nur verändertes individuelles Konsumverhalten aber hilft Tieren zunächst wenig: Je schwächer der Absatz von Fleisch, desto härter der Dumpingpreiskampf, desto mieser die Haltung, desto kürzer der Lebenszyklus. Kritik müsste nicht den Verbrauchern gelten, sondern der herrschenden Absurdität in der agrarischen Industrieproduktion samt ihrer staatlichen Förder- und Steuerungsmechanik, die dazu führt, dass nachwachsende Nahrungsmittel den Käufer teurer zu stehen kommen als tierische Produkte, insbesondere Fleisch, das ja nur einmal pro Tier »geerntet« werden kann.

Solche Absurdität einzudämmen, wäre Aufgabe staatlicher Regulation (und nicht moralischer Konsumentenagitation): Was wie subventioniert wird und was nicht oder anders gefördert werden müsste, ist hier eine ebenso entscheidende Frage wie die, dass die staatlichen Vorschriften für deutlich verbesserte Mindestbedingungen der Tierhaltung zu sorgen hätten und diese Mindestbedingungen auch tatsächlich von unabhängigen staatlichen Veterinärmedizinern überprüft und Verstöße mit empfindlichen Bußen belegt zu werden hätten. Daran hapert es schon in den entwickelten Ländern, die Zustände außerhalb der westlichen Welt jedoch, an den Anfängen der globalen Produktionsketten tierischer Waren, spotten meist jeder Beschreibung.

Dass es damit allein nicht sein Bewenden haben kann, liegt auf der Hand, nimmt man das ernst, was die »Dialektik der Aufklärung« erträumt: »das steinerne Herz der Unendlichkeit am Ende der Zeiten« zu erweichen. Nur im Menschen allein erwächst prinzipiell die Fähigkeit, als Naturwesen zugleich doch das Naturgrauen zu überwinden: »Der einzige Weg, der Natur beizustehen, liegt darin, ihr scheinbares Gegenteil zu entfesseln, das unabhängige Denken«, sagt Horkheimer bündig am Ende seines Aufsatzes über »Die Revolte der Natur«.

So wie es nur dem unabhängigen Denken – wie prekär, brüchig und widerruflich auch immer – gelungen ist, Mord durch Mehrprodukt zu ersetzen, Gewalt im Recht zu mäßigen, könnte der Schutz dieser Zivilisation prinzipiell immer weiter ausgedehnt werden, auch auf jene den Menschen so nahestehenden Wesen, die sich eingebannt in ihre Vernunftlosigkeit nur durch abhängige Anverwandlung zu zivilisieren verstehen: auf die domestizierten Tiere, insbesondere jene, die in der Familie leben. Das setzte aber voraus, dass dem Mangel generell so abgeholfen wird, dass irgendwann der Mensch sich tatsächlich frei machen könnte von der vielerorts begründeten, nirgendwo aber wirklich behobenen Angst zu verhungern, sondern dass es ihm tatsächlich freistünde, zu wählen, wie er sich ernährt und vielleicht gar, wie er seinen Hund oder seine Katze ernähren möchte; also etwa in Zukunft sättigen zu können, ohne dafür mehr töten zu müssen, mit synthetischem Fleisch beispielsweise. Dann – bei vollentwickelten Produktivkräften, deren Gestalt und Ziel nicht mehr dem Zwang der Akkumulation, sondern frei und vernünftig gesetzten Zwecken diente, und bei großen Mengen von »disposable time« (Marx) – stünde dem Menschen schließlich auch frei, Bauernhöfe umzuwandeln in geschützte Gehege für Fluchttiere, und er besäße die Muße, den elementaren Trieb domestizierter Jagdtiere, wie Hund und Katze, nämlich zu erlegen und zu zerlegen, der Tendenz nach ins bloße Spiel zu überführen.

Nur der Mensch also kann, zumindest in utopisch scheinender Perspektive, jenen Zustand des Fressens und Gefressenwerdens aussetzen und unterbrechen, in den das Tier kraft seiner diesem Zustand perfekt angepassten Gestalt eingeschlossen bleiben müsste. Und doch könnte man auch den Prozess der Domestikation an dieser Stelle durchaus so deuten, dass diejenigen Wesen, die sich dem Menschen angeschlossen haben, auch selber an diesem Zustand rütteln. Vor allem betrifft das den sogenannten »proto dog«, eine ausgestorbene Kanidenart, auf die sowohl der heutige Wolf als auch der Haushund genetisch zurückreichen, deren physische wie habituelle Differenzierung im Verlauf wohl mehrerer Zehntausend Jahre wiederum durchaus auch als ein evolutionärer, oder vielleicht besser: koevolutionärer Übergang angesehen werden könnte; denn die Vorfahren der Haushunde schlossen sich höchstwahrscheinlich aus eigener Initiative jagenden und sammelnden Menschenhorden an und trennen sich von den anderen Kaniden, die Wölfe wurden. Und es war wiederum der Materialist Friedrich Engels, der jenen koevolutionären Status des mit dem Menschen interagierenden Tieres luzide beschrieb, ein Status, der es von dem einer belebten Sache weit entfernt, ohne dass es dabei zum Menschen werden könnte: »Das wenige, was die Tiere, selbst die höchstentwickelten, einander mitzuteilen haben, können sie einander auch ohne artikulierte Sprache mitteilen. Im Naturzustand fühlt kein Tier es als einen Mangel, nicht sprechen oder menschliche Sprache nicht verstehn zu können. Ganz anders, wenn es durch Menschen gezähmt ist. Der Hund und das Pferd haben im Umgang mit Menschen ein so gutes Ohr für artikulierte Sprache erhalten, daß sie jede Sprache leicht soweit verstehn lernen, wie ihr Vorstellungskreis reicht. Sie haben sich ferner die Fähigkeit für Empfindungen wie Anhänglichkeit an Menschen, Dankbarkeit usw. erworben, die ihnen früher fremd waren; und wer viel mit solchen Tieren umgegangen ist, wird sich kaum der Überzeugung verschließen können, daß es Fälle genug gibt, wo sie jetzt die Unfähigkeit zu sprechen als einen Mangel empfinden.«

Der Text wurde ursprünglich als Vortrag für die Tagung »Schmerzverwandschaften. Die Tiere in der Kritischen Theorie« an der Leuphana-Universität Lüneburg (23. / 24. Mai) konzipiert und für den Abdruck leicht überarbeitet.

Schlussakkord

Schlussakkord