Jäger und Sammler

Man kann durchaus sagen, dass man es mit einem historischen Ereignis zu tun hat. Immerhin musste die Berliner Republik über 20 Jahre lang darauf warten, dass die als »kühn« apostrophierte »Vision« des damaligen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann, Wirklichkeit wurde: die Verlegung der Sammlungen des Ethnologischen Museums Berlin von der Peripherie in Berlin-Dahlem ins Humboldt-Forum im Zentrum der neuen Hauptstadt. Hinter der rekonstruierten barocken Fassade des Hohenzollernschlosses werden die größtenteils aus kolonialen Kontexten stammenden Artefakte nun der Weltöffentlichkeit präsentiert. »Statt deutsch-deutscher Nabelschau die Öffnung hin zur Welt«, umschrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diese Idee in seiner Rede zur Eröffnung der Sammlung am 22. September im Foyer des Humboldt-Forums. 680 Millionen Euro ließ der deutsche Staat sich dies kosten – um einen Ort des »gleichberechtigten Dialogs der Weltkulturen« zu schaffen, wie man nicht müde wird zu betonen.

Es bleibt die Frage, ob das Konzept der ethnologischen Sammlung überhaupt reformierbar ist.

Die Verantwortlichen – Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt-Forums, und Lars-Christian Koch, Direktor der Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin im Humboldt-Forum –, aber auch die Kulturbeauftragte der Bundesregierung, Monika Grütters, hatten in den vergangenen Jahren zusehends Mühe, ihr Ausstellungskonzept gegen die Kritik von Forschenden zu verteidigen. Immer wieder hatten diese auf die gewaltsamen Umstände hingewiesen, unter denen Objekte in den Besitz deutscher Institutionen gelangt waren, und sich für Restitution und Aufklärung eingesetzt. Sukzessive mussten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Humboldt-Forum sukzessive Zugeständnisse machen. So sollen ab 2022 die geraubten Benin-Bronzen nach Nigeria zurückgegeben werden.

Bei der Eröffnung war allgemein ein Wandel des Tonfalls zu bemerken. Sprach Generalintendant Dorgerloh im Dezember 2020 noch salopp davon, dass die Besucher und Besucherinnen ihnen der Statuen wegen »die Bude einrennen« würden, stellte Stiftungspräsident Parzinger auf der Einweihungsfeier des Forums fest, dass man »natürlich im Humboldt-Forum heute vielleicht Dinge sehen wird, die morgen oder übermorgen hier nicht mehr zu sehen sind«.

Besonders brisant ist der Fall des sogenannten Luf-Boots, das immerhin das größte Objekt der ethnologischen Sammlung darstellt. In seinem im Mai erschienenen Buch »Das Prachtboot: Wie Deutsche Kunstschätze der Südsee raubten« zeigt der Historiker Götz Aly auf, wie deutsche Kaufleute und Ethnologen vorgingen. Auf der zum Bismarck-Archipel gehörenden Insel Luf zerstörten die Deutschen alle Boote der Bewohner und Bewohnerinnen, zündeten sämtliche Häuser an und töteten und vergewaltigten eine unbekannte Anzahl von Menschen. 1902 brachten Hamburger Kaufleute das letzte seetüchtige Auslegerboot in ihren Besitz. Dabei betonte Aly immer wieder, dass all diese Informationen öffentlich zugänglich waren und das Humboldt-Forum über die Umstände des Erwerbs hätte informiert sein müssen.

Man hätte also durchaus darauf hoffen können, dass die Herkunftsgeschichte sich in der Exposition der Sammlung niederschlägt. Und das tut sie auch. Aber eben in jener verdrehten Weise, in der man im Forum auch mit »Restitution« umgeht.

Gleich zu Beginn der Ausstellung soll die Installation »Ansichtssache(n). Ein Auftakt« das Thema Kolonialismus aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dazu muss man wissen, dass die Begriffe »Perspektivenvielfalt« und »Flexibilität« so etwas wie die ideellen Vorgaben des Forums bilden, wie Parzinger in einem Interview betonte. Auf kleinen Informationstafeln werden beispielsweise weiße Staatsbeamte aus Südafrika porträtiert, die mit dem Ende der Apartheid überfordert waren. Außerdem fand man mit Hedwig Heyl, einer Mitgründerin des Deutschen Hausfrauen-Bundes (»eine wichtige Akteurin der bürgerlichen Frauenbewegung«), ein Beispiel dafür, dass auch scheinbar emanzipatorische Forderungen und Rassismus sich nicht ausschließen.

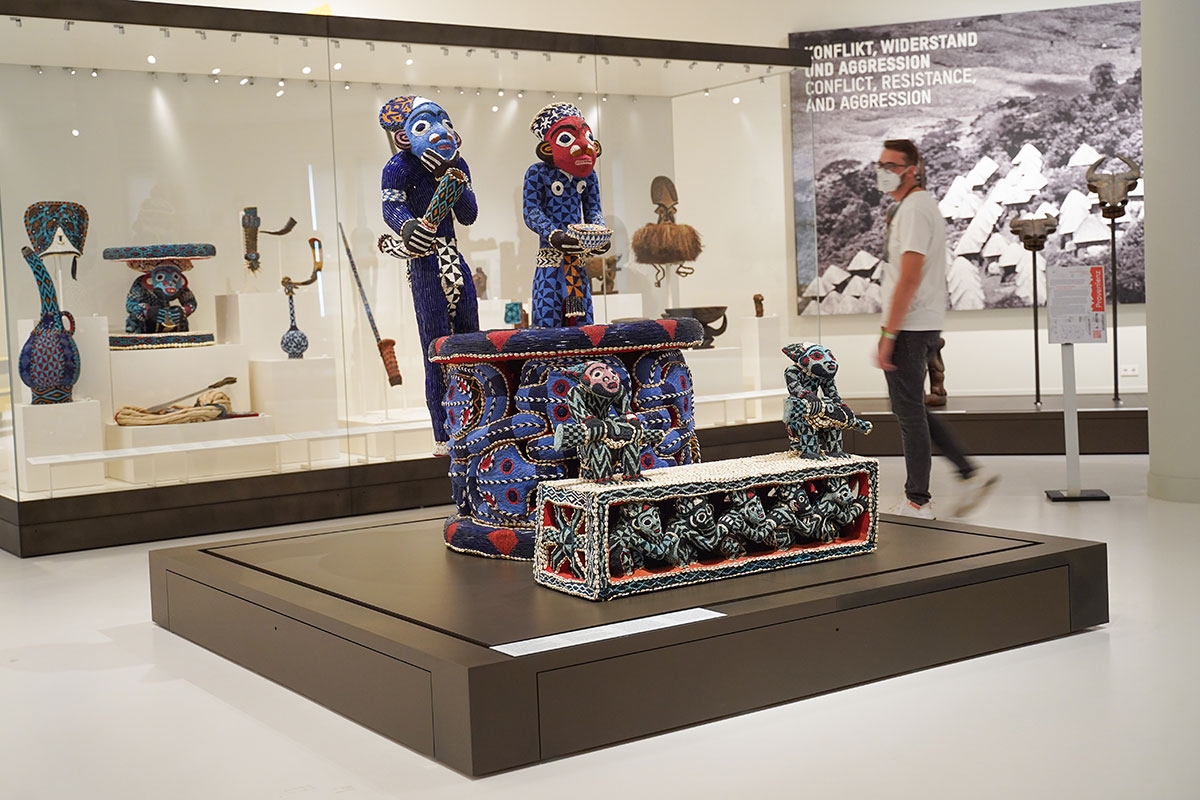

Mit Spannung wurde erwartet, wie die Ausstellung mit der Provenienzdebatte umgehen würde. Auch hier beweisen die Museumsmacher erstaunliche »Flexibilität«. Statt Fragen der Herkunft und des Kontextes zu zentralen Themen der Ausstellung zu machen und über einen selbstkritischen Umgang mit der eigenen Sammlung einen wirklich offenen Dialog zu ermöglichen, platzierte man vor problematischen Exponaten wie dem Luf-Boot Tafeln mit Texten, die sich zumeist wie Rechtfertigungen lesen. Auch dem Mandu-Yenu-Thron ist ein solcher Hinweis beigegeben. Es handelt sich hierbei um ein heiliges Kunstwerk aus dem Königreich Bamum im nordwestlichen Hochland des heutigen Kamerun, das 1908 dem deutschen Kaiser Wilhelm II. übergeben wurde, um die deutschen Kolonialherren gnädig zu stimmen. Über die »Gabe« aus dem Königreich Bamum liest man Sätze wie: »Wir halten Geschenke für ein Zeichen der Sympathie.« Ein Konzept, das sich der Provenienzdebatte selbstkritisch stellt, sieht anders aus.

Und so ist die Ausstellung – abzüglich der mehr als scheinheiligen Inszenierung der eigenen Läuterung – letztlich nichts anderes als das, was »ethnologische« Sammlungen schon immer gewesen sind: eine Nebeneinanderreihung von Gegenständen en masse aus dem Besitz kolonialisierter Menschen. Man gibt sich woke, nur um am Ende das zu tun, was man schon immer getan hat. Man stelle sich ein Museum vor, das einen Ausstellungsteil »Europa« nennen und wahllos Gegenstände hineinstellen würde, die dem Kontinent entstammen. Das täte man natürlich nicht. Denn, wie Chimamanda Ngozi Adichie, die berühmte nigerianische Schriftstellerin, die ebenfalls auf der Eröffnungsfeier zugegen war, in ihrer Rede bemerkte, stellt man in »ethnologischen Sammlungen« keine europäische Kunst aus.

Es bleibt die Frage, ob das Konzept der ethnologischen Sammlung überhaupt reformierbar ist. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk möchte die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, die 2017 aus dem Beirat des Humboldt-Forums austrat und ihm mangelnde Transparenz vorwarf, diese Frage nicht beantworten, bemerkt aber, dass schon der Name »Ethnologisches Museum« ein großes Problem sei. Vor allem in Deutschland halte man an diesem überholten Konzept fest.

Einen Vorschlag, wie man die Räumlichkeiten des Humboldt-Forums anderweitig bespielen könnte, unterbreitete der Historiker Jürgen Zimmerer. Man solle doch einfach den Schlüterhof des Forums mit Sand aus der Omaheke-Wüste auffüllen, wo deutsche Kolonialtruppen 1904 Zehntausende Herero sterben ließen.

Das Endspiel, das kein Endspiel ist

Das Endspiel, das kein Endspiel ist