Permanente Opposition

Vor einer Woche glaubten sich jene Beobachter, die Jugoslawien schon lange in den Rinnstein der Geschichte geredet und geschrieben hatten, am Ziel: Alles sah danach aus, dass Montenegros Präsident Milo Djukanovic jetzt endgültig der staatsmännische Kragen platzen und er das schon vor einem Jahr angekündigte Referendum über die Unabhängigkeit der kleinen jugoslawischen Teilrepublik einleiten werde. Doch bislang ist nichts dergleichen geschehen. Und dabei wird es vorerst wohl auch bleiben.

Ausgelöst wurden die neuerlichen Spannungen zwischen Belgrad und Podgorica durch eine geschickte Verfassungsänderung, die Jugoslawiens Präsident Slobodan Milosevic im föderalen Parlament durchgepaukt hatte. Die besteht im Wesentlichen aus zwei taktischen Geniestreichen: Erstens wird im Jahr 2001 der jugoslawische Präsident nicht mehr vom Parlament gewählt, sondern vom Volk, und zweitens werden auch die Abgeordneten des Oberhauses des Parlaments direkt gewählt.

Besonders diese zweite Verfassungsänderung ist für Djukanovic eine böse Überraschung. Denn der frühere Parteigänger Milosevics, der erst nach seiner Wahl zum montenegrinischen Präsidenten im Oktober 1997 mit dem nationalistischen Ziehvater brach, konnte sich bislang stets auf die für Montenegro äußerst günstig gestaltete Verfassung verlassen. Seit 1992, als Milosevic die nur noch aus Serbien und Montenegro bestehende Bundesrepublik Jugoslawien aus der Taufe hob, besteht das Oberhaus aus 20 serbischen und 20 montenegrinischen Abgeordneten. Milosevic kam damit der Führung der kleinsten der früheren jugoslawischen Teilrepubliken entgegen, um zumindest den Anschein aufrechtzuerhalten, Jugoslawien bestehe weiter - und die Rechtsnachfolge des von Tito geschaffenen Vielvölkerstaates verbleibe in den Händen Belgrads.

Doch mit der Direktwahl wird der montenegrinische Part schon allein aus demographischen Gründen beschnitten: In Serbien leben zehn Millionen Menschen, in Montenegro nur 600 000 - unschwer vorauszusehen, dass die Anzahl der montenegrinischen Mandate dramatisch sinken wird. Das Parlament von Montenegro verurteilte die Änderungen in einer Sondersitzung denn auch als »Verfassungsbruch«. Die Behörden des Landes wurden aufgefordert, die Anweisungen von »illegitimen und illegalen Bundesinstanzen« nicht zu befolgen. An die Soldaten der Bundesarmee richtete sich der Appell, sich nicht gegen die Bürger von Montenegro missbrauchen zu lassen. Und Premierminister Filip Vujanovic polterte, die Verfassungsänderung sei der »brutale Versuch«, die Eigenstaatlichkeit Montenegros aufzuheben.

Djukanovic selbst quittierte den taktischen Coup seines alten Widerparts Milosevic mit den üblichen Worten: »Heute sind wir der Unabhängigkeit näher denn je zuvor«, verkündete der Präsident und wiederholt damit, was er eigentlich schon seit mehr als einem Jahr ankündigt. Doch das stets angedrohte Referendum über die Unabhängigkeit des Landes wird wohl noch etwas warten müssen. Und das, obwohl die Sezessionismus-erfahrenen Präsidenten der Nachbarstaaten Kroatien und Slowenien Djukanovic vorige Woche ausdrücklich dazu ermunterten: Stipe Mesic und Milan Kucan betonten, dass das Recht, von dem ihre Staaten Gebrauch gemacht hätten - sich von Jugoslawien zu trennen -, auch Montenegro nicht verwehrt werden dürfe.

Doch nach der Verfassungsänderung hielt sich Djukanovic zurück. Nicht ohne Grund: Erst Ende Juni hatten der deutsche Außenminister Joseph Fischer und seine US-Kollegin Madeleine Albright vor einem Unabhängigkeitsreferendum gewarnt. Fischer bezeichnete einen solchen Schritt als »politisches Dynamit«. Außerdem kann Djukanovic nun auf den nächsten Schachzug aus Belgrad warten, ohne selbst reagieren zu müssen. Zwar bringt der von den westeuropäischen Staaten als »Verfassungsputsch« geschmähte legislative Vorgang eine eindeutige Schwächung des föderalen Charakters von Jugoslawien mit sich, gleichzeitig aber ist sie zumindest auf den ersten Blick ein Schritt zu mehr Demokratie - selbst wenn die Direktwahl der Abgeordneten eigentlich zum Standardrepertoire europäischer Demokratielehre gehört.

Ein bisschen anders verhält es sich mit Milosevics Idee, den jugoslawischen Präsidenten, also sich selbst, direkt wählen zu lassen. Im Jahr 2001 wäre seine Amtszeit ausgelaufen und eine Wiederwahl dann nicht mehr möglich. Durch die Direktwahl hat er das politische Aus noch hinausgeschoben.

Derzeit ist Milosevic in Serbien der populärste Politiker. Weil er die serbischen Medien fest im Griff hat, besteht derzeit kaum Zweifel, dass er der alte neue Präsident sein wird. »Die Hoffnung, die Stellung Milosevics werde durch die Nato-Intervention nachhaltig erschüttert, entsprang einer eklatanten Fehleinschätzung«, kommentierte etwa die Neue Zürcher Zeitung. Der Autokrat sitzt fester im Sattel denn je: »Die Verunglimpfung der politischen Gegner als Handlanger des Westens, der es auf die Zerstörung Jugoslawiens abgesehen habe, verfehlt ihre Wirkung nicht«, schiebt die Zeitung den Misserfolg der eigenen Günstlinge denn auch der Propagandakraft Milosevics zu. Dennoch ist es ein Hasardspiel, auf das er sich da eingelassen hat: Durch die Direktwahl zwingt er die zerklüftete serbische Opposition, sich zu einigen und Milosevic etwas entgegenzusetzen - etwa einen gemeinsamen Gegenkandidaten für das Präsidentenamt.

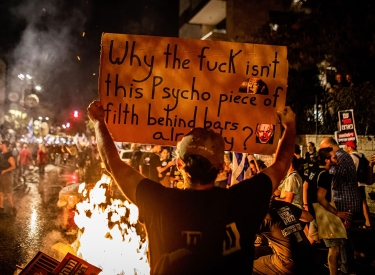

Wo diese Einigung stattfinden soll, ist deshalb schon jetzt klar: in Montenegro. Kurz nach der Verfassungsänderung traf sich die gesammelte jugoslawische Opposition in der montenegrinischen Stadt Sveti Stefan mit Präsident Djukanovic und ließ in seltener Eintracht ein gemeinsames Statement erscheinen: »Unser gemeinsames Ziel ist es, Milosevic und sein Regime zu stürzen. Wir sind hier, um uns darauf zu verständigen und neue Grundsätze für den gemeinsamen Staat von Serbien und Montenegro zu erarbeiten«, heißt es in dem Papier. Selbst die alten Kampfgefährten und nunmehrigen Gegner Vuk Draskovic und der Dauer-Oppositionelle Zoran Djindjic unterschrieben.

Das Treffen der Opposition könnte für Milo Djukanovic ein Karriere-Sprungbrett sein. Draskovic meinte nach dem Treffen, es sei auch darüber gesprochen worden, »Milo Djukanovic zum gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentenwahl zu machen«. Auch die sozialdemokratische Partei von Vuk Obradovic äußerte sich positiv: »Wir schlagen vor, Djukanovic aufzustellen.« Und Milan Protic, Chef der »Allianz für Veränderung«, jubelte, Djukanovic sei der »beste Kandidat«.

Für die Opposition ist er das ohne Zweifel: Er gehört nicht direkt einer der untereinander zerstrittenen Oppositionsparteien an und ist daher für die eitlen Chefs eine akzeptable Kompromisslösung. Außerdem verfügt Djukanovic auch unter der serbischen Bevölkerung über einigen Rückhalt, weil er seinen Nationalismus nur in homöopathischen Dosen verabreicht. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit gilt er eher als Widerpart Milosevics denn als montenegrinischer Separatist.

Also wird sich Djukanovic vorerst hüten, auf eine Unabhängigkeit des kleinen Gebirgslandes an der Adria zu drängen und eventuell Staatspräsident eines zwar unabhängigen, aber vom Bürgerkrieg demolierten Landes zu werden. Da scheint der Präsidentenpalast in Belgrad schon wesentlich komfortabler.