Leicht verschätzt

Seit seinem 14. Lebensjahr sei er sich ganz sicher, dass er mindestens 86 oder 87 Jahre alt werde, hatte Pim Fortuyn noch am Montag vergangener Woche verkündet. Dass das Interview mit dem Radiosender F3M sein letztes sein könnte, war dem charismatischen Rechtspopulisten nicht in den Sinn gekommen. Wie auch? Bisher war alles in Fortuyns Leben glatt vonstatten gegangen, noch in seinem letzten Interview konnte es sich der Politiker nicht vorstellen, Feinde zu haben.

Am 18. Februar 1948 als erster Sohn einer großbürgerlichen katholischen Familie geboren, hatte der Mann im Jahr 1971 an der Universiteit van Amsterdam erfolgreich seinen Abschluss in Soziologie gemacht. Obwohl er eigentlich seit 1968 anderweitig beschäftigt war: Fortuyn wurde nach einem unspektakulären Religionsübertritt während der Studentenrevolte zum Sprecher des landesweit einflussreichen protestantischen Beirats. In der Folgezeit arbeitete er als Dozent in seinem Fach an der Universität von Groningen. Dort promovierte er 1980 über das Thema »Sozial-ökonomische Politik in den Niederlanden von 1945-1949«.

Später eröffnete der zuvor noch überzeugte Marxist in Rotterdam ein ominöses Büro für »allgemeine Beratung«, schrieb Kolumnen in den angesehensten niederländischen Zeitungen, war ein gern gesehener Redner bei politischen Versammlungen und verfasste einige Bücher.

So etwa die zunächst nicht weiter ernst genommene Schrift »Gegen die Islamisierung unserer Kultur« aus dem Jahr 1997. Darin warnt Fortuyn vor den muslimischen Einwohnern des Landes, denn »die Niederländer sind sich wegen der fortschreitenden Individualisierung nicht ihrer Identität und der dazugehörigen Werte bewusst: Die Trennung von Staat und Kirche gehört ebenso dazu wie die Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuellen.«

Als Spitzenkandidat der marginalen Partei Leefbaar Nederland (LN, Lebenswerte Niederlande) gab Fortuyn jedoch Ende 2001 der Tageszeitung Volkskrant ein folgenreiches Interview. »40 000 Asylsuchende kommen jedes Jahr in die Niederlande«, sagte er dort. »In vier Jahren«, so der Poli-tiker, seien das so viele wie »die Bevölkerung einer Stadt wie Groningen.« Eine solche Zahl müssten sich die Wähler erst einmal vergegenwärtigen.

Im selben Interview erklärte er den Islam zu einer »rückständigen Kultur«, daher sollte seiner Meinung nach der Artikel 1 der niederländischen Verfassung abgeschafft werden. Darin geht es unter anderem darum, dass niemand wegen seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seines Glaubens diskriminiert werden darf. Fortuyns Auslegung, dass niederländische Grundrechte nicht für Muslime gelten und die Niederlande sofort aus dem Schengener Abkommen austreten sollten, wurde von der LN nicht übernommen.

Im Gegenteil. Die Parteiführung forderte Fortuyn auf, sich umgehend von seinen Äußerungen zu distanzieren. Er verwies jedoch auf frühere Aussagen wie »Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass arabischstämmige Jugendliche niemals andere Araber bestehlen?« und weigerte sich beharrlich, irgendetwas zurückzunehmen.

Dem daraufhin fälligen Parteiausschluss begegnete er mit der Gründung einer eigenen Partei, der er den einfallslosen Namen Lijst Pim Fortuyn (LPF) gab und in der er sich nach Herzenslust austoben durfte. Alle Politiker seien korrupt, erklärte er etwa, die traditionell liberalen Werte würden verraten, und niemand achte darauf, dass von der Gesellschaft abgeschlossene islamische Einheiten existierten. Das von ihm selbst verfasste Programm der LPF wurde an Interessenten jedoch nicht etwa umsonst abgegeben, sondern im Buchhandel für 14 Euro verkauft.

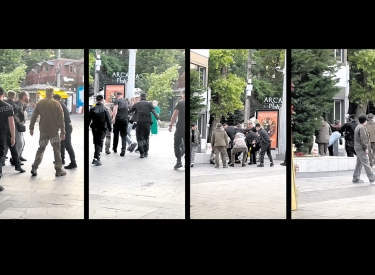

Dass der offen homosexuelle, im Volksmund »Pink Haider« genannte Fortuyn mit seinem Lebensstil den Ansichten seiner Wähler wohl kaum entsprach, interessierte den 54jährigen kaum. Und dass nach seinem Tod aus Angst vor den berüchtigten Rotterdamer Hools beinahe das Endspiel des Uefa-Cups zwischen Feyenoord und Borussia Dortmund abgesagt worden wäre, hätte ihn vermutlich eher belustigt.

Wie auch die Reaktionen in den nach seinem Tod eilends eingerichteten Internet-Kondolenz-Webpages. Dort meldeten sich hauptsächlich seine Gegner zu Wort, die den Mord entsetzt kommentierten. Seit mehr als 300 Jahren sei kein niederländischer Politiker mehr aus politischen Motiven umgebracht worden, hieß es in vielen Beiträgen.

Fortuyn hatte in einem Interview vor zwei Jahren einmal darüber gespottet, dass seine Mutter »in ihren Alpträumen eine Kennedyes-ke Idee von mir gehabt hat: Sie hatte immer Angst, dass ich erschossen würde. Nun, wo ich in die Politik gegangen bin, bin ich beinahe froh darüber, dass sie dies nicht mehr miterlebt hat.«

»At your service«, mit diesen Worten hatte sich der Politiker während einer Pressekonferenz vor einigen Monaten ostentativ zum Dienst am Vaterland bereit gefunden, inklusive militärischem Gruß. Vielleicht hatte er damals schon gewusst, dass die militärische Ehrenbezeigung bei seinen Anhängern große Gefühle auslösen würde, mittlerweile wird die zu einer imaginären Mütze schnellende Hand landesweit als Abschiedsgruß verwendet.

Dabei bekamen selbst Freunde Fortuyns die Geste nicht mit derartiger Grandezza hin wie ihr Idol. Der Mann, der keinen Wehrdienst absolvierte, wirkte kaum ergriffen, stattdessen sah er so aus, als müsse er gleich losprusten.

Und das wäre möglicherweise sein großes Problem gewesen, wäre der niederländische Wahlkampf ganz einfach seinen gewohnten Gang gegangen. Wenn man dem um Stimmen buhlenden Fortuyn zusah, dachte man automatisch, dass er gleich verkünden würde, er habe seine Kandidatur gar nicht so gemeint, sondern vielmehr ein soziologisches Experiment statuieren wollen.

Er meinte jedoch jedes einzelne Wort so, wie er es gerade sagte. Langjährige Bekannte zeichneten in ihren Nachrufen ein ganz anderes Bild von dem Mann, der in den einschlägigen Medien als holländischer Berlusconi, Haider oder Stoiber firmierte. Demnach ging es dem niederländischen Egomanen in seiner langen Karriere hauptsächlich darum, so viel Echo wie nur irgend möglich zu erhalten.

Der Kommentator der Volkskrant, Bas van Kleef, beschrieb ihn jedenfalls so: »Er wollte immer noch ein bisschen mehr nach oben. Aber bei allen Funktionen, die er jemals innehatte, hinterließ er am Ende Hass, Unverständnis, Ärger, Wut, eben alle Gefühle, die er vorhergesehen und bewusst ausgelöst hatte. So gelang es ihm immer, sich in die Position des unverstandenen Messias zu hieven.«