Friedenspläne und ein Ultimatum

Die Aussicht vom Bürgenstock soll phänomenal sein; ob das auch für die politischen Aussichten gilt, muss dahingestellt bleiben. Der am Vierwaldstättersee gelegene Berg diente am Wochenende als Tagungsort für die von der Schweiz ausgerichtete Hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine – so der ambitionierte Name für die Gesprächsrunde, an dem Vertreter von 93 Staaten und acht internationalen Organisationen teilnahmen, darunter 57 Staats- und Regierungschefs.

Fast doppelt so viele Länder hatten eine offizielle Einladung erhalten, nicht jedoch Russland. Von Schweizer Seite hieß es lapidar, der Kreml habe auf Anfragen kein Interesse gezeigt. China ließ seine Teilnahme zunächst offen, erteilte dann jedoch eine Absage. Ein herber Dämpfer, hätte die Anwesenheit einer chinesischen Delegation das Treffen doch enorm aufgewertet, wo schon die angreifende Kriegspartei nicht vertreten war.

Vorsichtiger Optimismus

Ob sich der riesige Aufwand gelohnt hat, ist eine Frage der Perspektive. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte am Montag, das Ergebnis gehe gegen null. Teilnehmende äußerten sich hingegen vorsichtig optimistisch. »Zum ersten Mal sind zahlreiche Vertreter aus zahlreichen Ländern zusammengekommen, um über Frieden statt über Krieg zu diskutieren«, sagte der chilenische Präsident Gabriel Boric.

Ganz korrekt ist dies nicht, fanden doch auch schon zuvor Treffen unter Beteiligung einer zwar geringeren, aber nicht unerheblichen Anzahl an Ländern statt, beispielsweise im vergangenen Jahr in Sankt Petersburg. Beim Russland-Afrika-Gipfel hatten Repräsentanten afrikanischer Staaten ihre Vorstellung einer Beilegung des Ukraine-Kriegs eingebracht, den Weg in die Schweiz fanden – vermutlich auf russischen Druck hin – nur die wenigsten, so dass Afrika dort auffallend unterrepräsentiert war.

Die Ukraine erhält genügend Hilfe westlicher Länder, um weiterkämpfen zu können, aber zu wenig, um es riskieren zu können, sich auf einen Frieden mit Russland einzulassen.

Trotzdem ist erfreulich, dass international offenbar das Bedürfnis wächst, Vorstellungen über ein Ende des Kriegs zu diskutieren, wenngleich nach wie vor Voraussetzungen für eine Beendigung der Kämpfe fehlen. Zu gegensätzlich sind die Interessen der Beteiligten, und die sich verschärfenden internationalen Konflikte machen es unmöglich, einen Konsens herzustellen. Dass nur 80 Teilnehmerstaaten die Abschlusserklärung unterzeichneten, darunter kein einziges der mittlerweile neun Brics-Mitglieder, klingt jedenfalls nicht nach einer erfolgreichen Debatte. Auch Saudi-Arabien, immerhin mit einem Minister vertreten, setzte seine Unterschrift nicht darunter. Dass dieser überhaupt angereist war, ist allerdings positiv zu bewerten, zumal sein Land als Austragungsort einer möglichen Konferenz mit russischer Beteiligung gilt – dort müssen hochrangige russische Abgesandte auch nicht befürchten, als Kriegsverbrecher verhaftet zu werden. Bis es allerdings so weit kommt, müsste Russland von seinen weitreichenden Kriegszielen abrücken.

Die Initiative zum Gipfeltreffen auf dem Bürgenstock ging vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. Seine aus zehn Punkten bestehende »Friedensformel« hatte er bereits im Herbst 2022 vorgelegt, deren am wenigsten strittigen Teile sich in der gemeinsamen Abschlusserklärung der Schweizer Konferenz wiederfinden: der Verzicht Russlands auf nukleare Drohungen, was die Rückgabe des Atomkraftwerks in Saporischschja unter ukrainische Kontrolle einschließt, Austausch aller Kriegsgefangener und Freilassung nach Russland verschleppter Zivilpersonen, einschließlich aller Kinder, und Garantien für eine freie Handelsschifffahrt.

Territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine

In einer Hinsicht haben sich Selenskyjs Bemühungen um internationalen Rückhalt ausgezahlt: Das Dokument endet mit der Erklärung, dass der Friedensprozess auf der Grundlage des internationalen Rechts und der Charta der Vereinten Nationen basieren müsse, insbesondere unter Anerkennung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine. Genau das ist angesichts der russischen Annexionen und Gebietsansprüche einer der Knackpunkte und wohl der ausschlaggebende Grund dafür, dass so viele Staaten die Erklärung nicht unterstützten. Andere, ebenfalls umstrittene Punkte wie der zukünftige Allianzstatus der Ukraine – kann sie Nato-Mitglied werden oder nicht –, tauchen hingegen gar nicht erst auf.

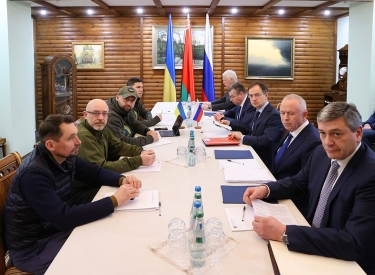

Just zum Beginn der Gespräche in der Schweiz veröffentlichte die Zeitung New York Times eine Recherche über die russisch-ukrainischen Verhandlungen zu einem Friedensabkommen im Frühjahr 2022, über die bislang viel spekuliert worden war, ohne endgültige Klarheit über deren Inhalt zu bekommen, vor allem aber darüber, wann und warum genau die Verhandlungen abgebrochen wurden. Die New York Times veröffentlicht einen 17 Seiten umfassenden Entwurf für eine Übereinkunft, dessen letzte Fassung auf den 15. April datiert ist, also bereits nach Bekanntwerden der Gräueltaten russischer Streitkräfte in Butscha. Somit dauerten die Gespräche mit Russland im Wissen um diese Taten an und endeten nicht abrupt deswegen, wie oft behauptet.

Kernpunkt des Dokuments ist der neutrale, kernwaffenfreie Status der Ukraine. Als Garanten dafür und für die Sicherheit der Ukraine waren die ständigen Vertreter des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vorgesehen, also China, Großbritannien, Frankreich, die USA und Russland. Aufgrund der darin festgehaltenen Konstruktion hätte Russland jedoch jeden etwaigen militärischen Beistand des Westens im Falle eines erneuten Angriffs auf die Ukraine blockieren können.

Ukraine sah keinen Sinn mehr in den Verhandlungen

»Im Ergebnis hätte Russland wieder in die Ukraine einmarschieren können und ein Veto gegen jede Militärintervention zur Unterstützung der Ukraine einlegen können – eine absurd wirkende Bedingung, die Kiew schnell als dealbreaker identifizierte«, schreibt die New York Times. Einem von der Zeitung zitierten ukrainischen Unterhändler zufolge sei diese spät im Verhandlungsprozess gestellte Bedingung der russischen Seite der Grund dafür gewesen, dass die Ukraine keinen Sinn in den Verhandlungen mehr gesehen habe. Fraglich ist allerdings auch, ob die westlichen Staaten sich überhaupt bereit erklärt hätten, solche Schutzgarantien für die Ukraine abzugeben.

Klar wird aus dem Dokument auch nicht, ob und wie ein Truppenabzug aus den von der russischen Armee eroberten Gebieten vonstattengehen sollte. Die Krim und Sewastopol waren von der Übereinkunft ausdrücklich ausgenommen – darüber hätte später getrennt verhandelt werden müssen, so dass die Ukraine die russische Kontrolle über die Stadt und die Halbinsel zunächst anerkannt hätte. Keine Einigung kam darüber zustande, welche Truppenstärke der ukrainischen Armee zukünftig gestattet wäre; Russland forderte eine deutliche Abrüstung der Ukraine, ohne sich selbst irgendwelche Beschränkungen aufzuerlegen.

Dass sich die Ukraine, sollten die derzeitigen Kriegshandlungen enden, vor einem möglichen erneuten Angriff Russlands absichern muss, liegt auf der Hand. Wie das möglich wäre, ist fraglich. Beistandsgarantien der Nato, ohne dass die Ukraine Mitglied würde, wie sie das überfallene Land nach Beginn der russischen Großinvasion gefordert hatte, sind kaum zu erwarten. Ein Beitritt der Ukraine zur Nato steht erst recht nicht zur Debatte. Nicht einmal der derzeit in der Militärallianz diskutierte Vorschlag, den ukrainischen Streitkräften für die Dauer des Kriegs jährliche militärische Unterstützung im Wert von 40 Milliarden Euro zuzusagen, ist konsensfähig. Es lässt sich resümieren, dass die Ukraine genügend Hilfe westlicher Länder erhält, um weiterkämpfen zu können, aber zu wenig, um es riskieren zu können, sich auf einen Frieden mit Russland einzulassen.

Ultimatum zurückgewiesen

Russland hingegen könnte den Krieg sofort beenden. Präsident Wladimir Putin unterbreitete am Tag vor Beginn der Schweizer Konferenz seine Bedingungen für einen sofortigen Waffenstillstand, auf den Verhandlungen folgen könnten: Die Ukraine solle die neuen Realitäten anerkennen, das heißt die Annexion der Krim und des gesamten Donbass akzeptieren und sein Armee aus diesem gesamten Gebiet zurückziehen. Das schließt jene Teile ein, die Russland nicht kontrolliert, darunter die Großstädte Saporischschja und Cherson. Zudem müsse die ukrainische Regierung offiziell darauf verzichten, einen Nato-Beitritt anzustreben, und westliche Staaten müssten alle Sanktionen gegen Russland fallenlassen. Bleibe eine Reaktion aus, so die explizite Drohung, verfalle das Angebot. Tatsächlich wies die Ukraine das Ultimatum direkt zurück.

Im Übrigen hat Putin seit seiner China-Reise Mitte Mai bereits mehrfach öffentlich betont, verhandlungsbereit zu sein. Pawel Lusin, russischer Militärexperte, erklärt das damit, dass die russischen Streitkräfte eine Atempause benötigten, Russland jedoch grundsätzlich an seinen Kriegszielen festhalte.

Die russischen Truppen schafften bislang nicht einmal, alle der vor fast zwei Jahren, im September 2022, für annektiert erklärten ukrainischen Gebiete zu besetzen.

Trotz ihrer Offensiven schafften es die russischen Truppen bislang nicht einmal, alle der vor fast zwei Jahren, im September 2022, für annektiert erklärten ukrainischen Gebiete zu besetzen. Ökonomisch bereitet sich Russland auf einen langen Krieg vor und wird wohl jede erdenkliche Möglichkeit nutzen, Schwächen auf der ukrainischen Seite, wie beispielsweise Nachschubprobleme bei Waffen und Munition, auszunutzen, solange die eigenen Ressourcen ausreichen. Um Soldaten an die Front zu locken, werden die Einmalzahlungen bei freiwilliger Verpflichtung ständig angehoben, auch auf Wehrpflichtige erhöht sich der Druck, sich für einen Fronteinsatz zu melden.

Anfang April meldete das russische Verteidigungsministerium, dass sich täglich rund 1.700 freiwillige Kämpfer zu den Streitkräften gesellten. Diese Zahl lässt sich ebenso wie die Schätzung von Nato und ukrainischer Regierung, dass die russische Armee im Mai, also während sie auf Charkiw vorrückte, 30.000 tote und schwerverwundete Soldaten zu beklagen hatte, kaum überprüfen. Doch steht außer Zweifel, dass die russische Armee derzeit schwere Verluste erleidet.

Die Lichter gehen aus

Die Lichter gehen aus