Brüchige Normalität

»Lebn vi Got in Frankraykh«, lange ist es her, dass das alte jiddische Bonmot den französischen Juden ohne nostalgische Note oder bitteren Beigeschmack über die Lippen kam. War Frankreich früher neben den USA das begehrteste und geradezu idealisierte Ziel jüdischer Migranten aus Osteuropa und dem Mittelmeerraum, so tragen sich heute nicht wenige französische Gemeindemitglieder mit dem Gedanken, ihre Heimat zu verlassen. Als Grund wird immer wieder die Angst vor dem aufkeimenden militanten Antisemitismus genannt – eine Furcht, die nach dem Attentat von Toulouse neue Nahrung erhält.

Seit dem Mord an drei jüdischen Kindern und einem Rabbi steht die Community unter Schock. Dass die Zahl antisemitischer Vorfälle 2011 so niedrig war wie seit zehn Jahren nicht, zählt seit vergangener Woche nicht mehr. Der Anschlag reiht sich in eine für die Gemeinde traumatische Folge tödlicher Angriffe ein, die das Gefühl der Unsicherheit immer weiter verstärkt hat. So wird derzeit immer wieder an die Attentate der vergangenen 30 Jahre erinnert: den Anschlag auf die Synagoge der Pariser Rue Copernic 1980, bei dem vier Menschen starben, den fast militärisch durchgeführten Angriff auf das jüdische Restaurant Goldenberg mit sechs Toten 1982 und den Foltermord an dem jungen Ilan Halimi 2006. Für Richard Prasquier, den Präsidenten der jüdischen Dachorganisation CRIF, reicht die Kontinuität noch weiter zurück: »Ein kleines Mädchen an den Haaren packen, um es besser in den Kopf schießen zu können, das sind Praktiken, die das letzte Mal von den Nazis in Polen, Litauen und der Ukraine angewendet wurden.«

Auch diesmal wird man der Gefahr außer markigen Worten und einer weiteren Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen nur wenig entgegenzusetzen wissen und sich so immer weiter dem traurigen, aus Deutschland bekannten Zustand annähern, dass neben jedem öffentlich gezeigten Davidstern ein Polizist positioniert werden muss. Bei 550 000 im Land lebenden Juden und einer dementsprechend ausgeprägten Infrastruktur jüdischer Geschäfte, Vereine und Gemeinden mutet eine flächendeckende Überwachung jedoch schlichtweg illusorisch an.

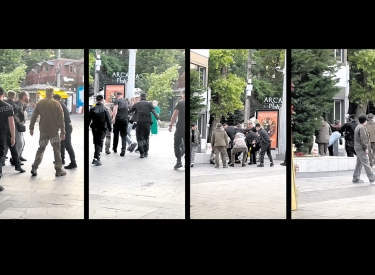

Im Marais, dem historischen und bei Touristen beliebten jüdischen Viertel von Paris, spürt man zwei Tage nach dem Attentat hingegen wenig Außergewöhnliches. Nur zwei Polizisten, die vor den jüdischen Bäckereien umherschlendern, erinnern an die angespannte Lage. Eine Handvoll Kippa tragender Halbstarker scheint sich eher auf die eigenen Kräfte verlassen zu wollen und hat sich lässig an den Motorroller lehnend auf dem Pletzl aufgebaut, um über die Szenerie zu wachen. Ob man als Jude nun Angst haben müsse, in Frankreich zu leben? »Wir haben keine Angst, das ist unser Viertel, das sind unsere Schulen, wir werden es denen schon zeigen«, sagt Samy, die Sonnenbrille ins Haar gesteckt. »Denen«, das sind die antisemitischen Angreifer und ihre Sympathisanten, gemeint sind Kinder von Einwanderern aus Nord- oder Zentralafrika.

Das Misstrauen zwischen den Communities macht gerade den Verfechtern einer universalistisch geeinten Republik zu schaffen. Am Tag nach dem Attentat, als die islamistische Gesinnung des Mörders noch unbekannt war, führte die Union Jüdischer Studenten bei einem Schweigemarsch in Paris ein Plakat mit sich, auf dem zu lesen war: »In Frankreich tötet man Juden, Schwarze und Araber« – ein Warnruf, aus dem fast der Wunsch sprach, es möge doch ein rassistischer Terrorist vom Schlage des deutschen NSU gewesen sein, gegen den sich alle gefährdeten Minderheiten vereint fühlen könnten. Dass Salafisten Juden attackieren, weil sie diese für das Leiden palästinensischer Kinder veranwtortlich machen, ist eine Erfahrung, die auch die in Frankreich lebende Community seit Beginn der Zweiten Intifada Anfang 2000 immer wieder machen musste. Viele berichten von Pöbeleien, Angriffen und antijüdischen Schmierereien. Selbst der mit einem unbezwingbaren Optimismus ausgestattete Rabbiner Michel Serfaty, einer der prominentesten Aktivisten in Sachen jüdisch-muslimischer Verständigung in Frankreich, muss festsstellen, dass in den letzten Jahren immer mehr Juden die mehrheitlich von Muslimen bewohnten Banlieues verlassen haben und sogar Gemeinden aufgelöst worden sind: »Viele Juden ziehen in die Innenstädte, zum Teil hört man sogar von Gemeindegründungen in Vororten, wo weniger arabischstämmige Menschen wohnen.«

Beobachtern zufolge verliert der militante Islamismus in Frankreich an Popularität, ein antijüdisches Ressentiment als Alltagshaltung ist in manchen Einwanderermilieus dennoch geblieben. Daher lässt sich in den jüdischen Gemeinden spätestens seit der Wahl von Nicolas Sarkozy 2007 nicht nur eine geographische, sondern auch eine politische Veränderung beobachten. Früher eher sozialistisch eingestellt, stimmten bei der vorigen Wahl die meisten Juden für den Kandidaten, der versprach, Sicherheit in die Vorstädte zu bringen. Mittlerweile sympathisieren sogar einige – vor allem in den südfranzösischen sephardischen Gemeinden – mit der rechtsextremen Kandidatin Marine Le Pen. Die Vorsitzende des Front National bemüht sich seit einem Jahr mit Warnungen vor muslimischem Antisemitismus und Freundschaftsbekundungen gegenüber Israel um die jüdische Wählerschaft. Doch bislang wird der jüdische Dachverband nicht müde, die Nähe zwischen dem offenen Antisemiten Jean-Marie Le Pen und seiner Tochter zu betonen. Nach dem Attentat von Toulouse ist jedoch zu befürchten, dass sich auch auf offizieller Ebene die Stimmen für eine Öffnung nach Rechts mehren, was bei vielen Muslimen den fatalen Eindruck verstärken könnte, die jüdische Gemeinde sei Teil des als rassistisch empfundenen politischen Establishments.

Der Besuch eines der vielen koscheren Lebensmittelläden im 19. Arrondissement, dem Viertel mit der größten jüdischen Bevölkerung von Paris, beweist jedoch schnell das Gegenteil. In Angebot und sozialer Prägung der Kundschaft kaum von einem beliebigen Halal-Geschäft in der Nachbarschaft zu unterscheiden, wird man hier daran erinnert, wie stark sich der Alltag von Muslimen und Juden entgegen aller Zuschreibungen ähneln.

Es herrscht ein reges Treiben, am Boden stapeln sich schief aufgetürmte und halb ausgepackte Kartons, gerade sind die Matze-Lieferungen für das anstehende Pessach-Fest eingetroffen. »Die werden auch jedes Jahr teurer«, murrt eine Kundin, und für einen Augenblick scheint es, als läge der Auszug aus Ägypten näher als die Ereignisse von Toulouse. Angesichts der lebendigen Tradition mag einem fast wieder das »Leben vi Got in Frankraykh« in den Sinn kommen, störte nicht die Titelseite der prominent platzierten Wochenzeitung Actualité juive die festliche Routine. Komplett in Schwarz gehalten, zeigt sie nur vier Kerzen und die Namen der Attentatsopfer. Die dramatische Aufmachung zeugt von der brüchigen Normalität angesichts des scheinbar ständig drohenden Ausnahmezustands antisemitischer Gewalt. Das jüdische Leben in Frankreich wird weitergehen, das euphorische Grundvertrauen in die Republik, dem selbst Kollaboration und Vichy nichts anhaben konnten, ist jedoch gebrochen.