Schwul, oder was?

Skandal in Zimbabwe: Männer, die mit Männern schlafen. Frauen, die Sex mit Frauen haben. Männer und Frauen, die beide Geschlechter begehren und das auch ausleben. Schwarze Frauen und Männer, die sich fröhlich dem Fortpflanzungsdruck verweigern, unbeschwert ihrem Laster frönen und noch die Dreistigkeit besitzen, dies in einem Buch zu dokumentieren. Die Reaktion des Staats ließ nicht lange auf sich warten, das betreffende Buch wurde auf den Index gesetzt.

Doch in diesem Falle war der Zensor ausnahmsweise nicht Robert Mugabe, Zimbabwes notorisch homophober Staatschef, sondern das post-revolutionäre Frankreich um 1792. Zusammen mit fast allen anderen Werken von Donatien Alphonse François de Sade, besser bekannt als Marquis de Sade, wurde auch der Titel »Aline et Valcour« verboten. Während seiner Haft in der Bastille beschrieb de Sade, der Afrika nie besucht hatte, das sexuelle Leben des Volkes der Butua in Zimbabwe, samt der unterschiedlichsten Formen auch gleichgeschlechtlichen Sexualverkehrs. Zwar sind die Butua nach de Sade ein denkbar dümmliches, brutales, frauenverachtendes Volk von Kannibalen und Nichtsnutzen. Aber trotz seines rassistischen Menschenbilds antizipiert de Sade mit seinem Essay gegenwärtige Debatten um Homosexualität in Afrika. Und im Gegensatz zur Mehrheit der heutigen europäischen Stimmen zu Homosexualität und Homophobie in Afrika erkannte de Sade, dass die Lebensrealität der Butua, die für ihn stellvertretend für die Einwohner Afrikas standen, wohl doch etwas komplexer war, als der koloniale Diskurs vermuten ließ.

Derzeit bestimmen Männer wie Robert Mugabe die Debatte. Für ihn sind Schwule »schlimmer als Schweine und Hunde«. Auch Otto Odonga, ugandischer Parlamentarier, schaffte es mit der Aussage in die New York Times, er würde seinen eigenen Sohn umbringen, falls dieser schwul wäre. Vor allem die Diskussion um die Einführung der Todesstrafe für »wiederholte homosexuelle Handlungen« in Uganda hat dazu geführt, dass das Thema Homophobie in Afrika ins Blickfeld der europäischen Massenmedien geraten ist. Übergriffe auf Schwule in Kenia, Verhaftungen von Schwulen in Malawi, »korrektive Vergewaltigungen« von Lesben in Südafrika und Morde an Homosexuellen in Nigeria – die Berichterstattung der meisten europäischen und nordamerikanischen Medien zeichnet das Bild eines zutiefst homophoben Kontinents.

Doch was bedeutet Homosexualität in Afrika? Der Versuch, auf diese Frage eine allgemeine, für einen ganzen Kontinent gültige Antwort zu finden, muss scheitern. Afrika, in diesem Kontext allein das subsaharische Afrika, ist kulturell, sprachlich und politisch ebenso wenig als Einheit zu fassen wie Europa oder die sogenannte islamische Welt.

Umso überraschender ist die Einhelligkeit, mit der die Homophoben in Afrika sowie deren Gegner die Wurzel allen Übels identifizieren: Der Kolonialismus sei Schuld. Gleichgeschlechtliche Liebe sei eine »ausländische Praxis, die in unser Land importiert wurde«, meint etwa Mugabe. Und die Nichtregierungsorganisation »Gays and Lesbians of Zimbabwe« benennt »Homophobie und nicht etwa Homosexualität als den korrupten westlichen Import« und wiederholt damit auch ein Argument zahlreicher europäischer Homoverbände.

Eindeutig widerlegt ist zumindest die Aussage, homosexuelle Handlungen hätte es im subsaharischen Afrika vor der Eroberung durch »den weißen Mann« nicht gegeben. Nach Ansicht der US-amerikanischen Soziologen Stephan O. Murray und Will Roscoe ist es durchaus legitim, zumindest im Hinblick auf gleichgeschlechtlichen Sex im vorkolonialen subsaharischen Afrika verallgemeinernde Aussagen zu treffen. Ihre umfangreichen Untersuchungen in Westafrika und im südlichen Afrika beschreiben eine Jahrhunderte alte Geschichte der Homosexualität in mehr als 50 Gesellschaften.

Allerdings war das Konzept einer homosexuellen Identität als Lesbe oder Schwuler in all diesen Gesellschaften vor dem Beginn der Kolonialära gänzlich unbekannt. Dies entspricht auch den Erfahrungen des ruandischen Studenten Jacques*. »Sowohl in der kleinen Stadt, in der ich aufwuchs, als auch hier in Kigali ist es nicht selten, dass Männer Sex miteinander haben. Das reicht vom gemeinsamen Onanieren bis zum Analverkehr«, berichtet der Endzwanziger, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. »Doch fast alle Männer, die Sex mit Männern haben, sehen sich nicht als homosexuell, nicht mal ansatzweise. Im Gegenteil, die meisten Kerle haben einen ausgeprägten Schwulenhass«, sagt Jacques. Er bezeichnet sich selbst als schwul, da er mit Männern nicht nur Sex, sondern auch Liebesbeziehungen haben möchte. »Meiner Meinung nach passiert in ganz vielen afrikanischen Ländern so einiges zwischen Männern und Männern und auch unter Frauen, aber all das wird wie so vieles andere nicht angesprochen. Alle schauen weg, solange du dich anpasst und deiner Familie Kinder bescherst.«

Homosexuelles Begehren und gleichgeschlechtliche Liebe sind demnach keine Importe aus Europa, homosexuelle Identitäten hingegen schon. Bis zur Kolonialisierung sind keine Beispiele einer homosexuellen Identitätskonstruktion überliefert. Diese fand nach Michel Foucault auch in Europa vor allem vermittelt durch Repression statt. Die Sodomiegesetze stellten zuerst bestimmte Handlungen unter Strafe. Die Fortschritte der Medizin des 19. Jahrhunderts entwickelten dann die Kategorie des damals als geisteskrank bezeichneten Schwulen.

Konsequenterweise transportierten die Engländer das Konzept »des Schwulen« – weibliche Homosexualität wurde schon damals von dem männlich dominierten Diskurs ignoriert – in ihre Kolonien und stellten homosexuelle Handlungen unter Strafe. Franzosen, Deutsche und Portugiesen erließen zwar keine expliziten Gesetze, aber die Kolonialisierung etablierte und verfestigte eine heteronormative Hegemonie, wie sie bis heute auch in Afrika existiert.

Machthaber in etlichen Staaten Afrikas wettern gegen die »unafrikanischen, dekadenten« Lebensweisen des liberalen Nordens und inszenieren sich als Wahrer originär afrikanischer Traditionen. Der postkoloniale Habitus verleiht den afrikanischen Politikern ein gewisses Maß an Souveränität gegenüber dem übermächtigen Europa. So abhängig viele Staaten Afrikas noch immer von den ehemaligen Kolonialmächten sind, möchten sie sich deshalb immerhin in kultureller Hinsicht abgrenzen. Meist mit Erfolg. Im muslimischen Norden Nigerias steht heute etwa auf homosexuelle Handlungen die Steinigung, auch in vielen weiteren afrikanischen Ländern drohen Gefängnis- und Geldstrafen.

Zum Gefühl, der eigene Kontinent sei global auf der Strecke geblieben, kommt bei Millionen afrikanischen Männern noch eine subjektiv erlebte Erniedrigung hinzu. Ebenso wie in anderen Teilen der Welt ist das Bild des Mannes in den meisten Gesellschaften im subsaharischen Afrika mit der Verfügbarkeit von Macht, Einfluss und materiellem Wohlstand verknüpft. Doch für einen großen Teil der afrikanischen Männer stellt die zunehmende Modernisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse nicht so sehr eine Chance als vielmehr eine Gefahr für die eigene männliche Identität dar. Die hiermit zusammenhängenden weitverbreiteten Ressentiments gegen Homosexuelle und Frauen treffen sich dabei mit dem Interesse afrikanischer Eliten. Denn am Thema Homosexualität lässt sich den Europäern klarmachen, dass das Konzept universaler Rechte in ihren Ländern nicht anzuwenden sei. Und die geteilte Ablehnung von Menschenrechten für Homosexuelle bietet immerhin ein Angebot der Vergemeinschaftung in den ökonomisch erfolglosen, korrupten Staaten.

Gleichzeitig wird Homosexualität auch heute teils stillschweigend akzeptiert, gerade im ländlichen Raum. Und in einigen Metropolen existieren Schwulen- und Lesbengruppen sowie entsprechende Subkulturen. Südafrikas Verfassung garantiert Schwulen und Lesben freie Entfaltungsmöglichkeiten. Doch gerade dort kommt es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Übergriffen und Morden an Homosexuellen, lesbischen Frauen droht etwa die Gefahr der so genannten korrektiven Vergewaltigungen, die Lesben in den Augen der Täter wieder zu »richtigen« Frauen machen sollen.

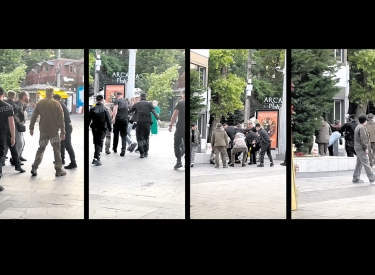

Die homophobe Gewalt von ganz normalen Männern und Frauen sowie seitens der Polizei, die Ausgrenzung durch Familienangehörige und die erhöhte Gefahr, sich mit HIV zu infizieren, prägen heute die Lebensrealität homosexueller Frauen und Männer im mittleren und südlichen Afrika. Gerade im Bereich der Aids-Prävention stellen Homosexuelle noch heute einen blind spot in der Forschung und Präventionsarbeit dar. Die Repression und Tabuisierung von Homosexualität in vielen Staaten erschwert Studien und gezielte Arbeit in Fragen sexueller Krankheiten ebenso wie Unterstützungsangebote psychosozialer Art.

Meistens gestaltet sich die Selbstorganisierung von Lesben und Schwulen schwierig. Homosexuelle Frauen aus ländlichen Gebieten verweisen immer wieder darauf, dass sich die wenigen existierenden Initiativen ausschließlich an die homosexuelle Mittelschicht richten. Praktisch gebe es keine Gemeinsamkeiten in den Lebenswelten der Homosexuellen Afrikas. Das Leben der Homosexuellen in den Städten habe kaum etwas mit den Leidenserfahrungen lesbischer Frauen in den Dörfern zu tun.

Sophie*, eine Basuto-Frau aus Südafrika, ist der Meinung, dass es angesichts der gravierenden sozialen Unterschiede keine gay identity in Afrika geben könne. Vielmehr führe die Herausbildung einer Homo-Identität urbanen Stils zu einem veränderten Umgang vieler afrikanischer Gesellschaften mit Homosexualität. »Früher wurde es einfach totgeschwiegen und ignoriert, doch durch die Einführung der Figur des ›Homosexuellen‹ durch die Weißen reagieren die Leute heute mit Ekel und Abwehr«, meint Sophie. Unter Basuto-Frauen sei gleichgeschlechtliche Liebe sehr häufig vorgekommen, sagt sie, »doch deshalb hat sich keine Frau als Lesbe gesehen oder überhaupt gedacht, dass sie Sex mit einer Frau habe. Denn Sex kann man nur haben, wenn ein Penis im Spiel ist.« Im benachbarten Zimbabwe regelte die Praxis kusikira rudzi (»Samen pflanzen«) die Frage der Nachkommen und das Wohlergehen schwuler Söhne. So wurden Beziehungen homosexueller Männer untereinander stillschweigend akzeptiert, solange offiziell geheiratet wurde. Die Ehefrauen waren dann gezwungen, mit einem Bruder des Ehemannes oder einem anderen Verwandten zu schlafen, um schwanger zu werden.

Solche Beispiele bringen europäische Fürsprecher von Homorechten immer wieder an, um zu beweisen, dass Homophobie eben ein importiertes Konzept sei. Doch die Argumentation blendet weibliche Homosexualität aus. Während sich Männer nämlich dem Reproduktionsdruck kreativ verweigern konnten und können, besteht für Frauen dafür keine Möglichkeit. Und noch heute ist das Gebären eine der wichtigsten Pflichten für afrikanische Frauen. In Ruanda, dem – von Swaziland abgesehen – Land mit der höchsten Bevölkerungsdichte im subsaharischen Afrika, titelte die regierungstreue Zeitung New Times im Jahr 2008: »Homosexualität ist moralischer Genozid!«

Von afrikanischen Intellektuellen ist derzeit leider nichts Kritisches zu solchem Wahnsinn zu hören, der Diskurs wird vor allem europäischen und amerikanischen Menschenrechtsgruppen überlassen. Und das ist mitunter ein Problem. Für lesbisch-schwule Gruppen aus Europa, die für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Homosexuellen in Afrika eintreten, gilt leider oft das Gleiche wie für die Entwicklungshilfe insgesamt: Was gut gemeint ist, kann sich leicht ins Gegenteil verkehren. Denn für liberal-progressive Europäer, die Homophobie in Afrika bekämpfen wollen, sowie für die konservativ-fundamentalistischen Europäer, die Homosexualität in Afrika bekämpfen wollen, ist das subsaharische Afrika häufig vor allem eines: Projektionsfläche.

* Namen von der Redaktion geändert

Die Lichter gehen aus

Die Lichter gehen aus