Tahrir 2.0

Er sei Mitglied eines Sicherheitskomitees und helfe als Freiwilliger mit, dafür zu sorgen, dass die Demonstration auf dem Tahrir-Platz friedlich verlaufe, erklärte Mohamad Ahmad einer Journalistin der Zeitung al-Masry al-Youm. Nur, ein Muslimbruder, der »es wagt, hier aufzutauchen, sollte besser gleich seinen Sarg mitbringen«. Endgültig vorbei scheinen die Tage, als Leute wie Mohamad Seite an Seite mit der Bruderschaft gegen das Regime Mubaraks protestierten. Seit Monaten polarisiert sich die Gesellschaft, in Ägypten ist, wie zuvor bereits in Tunesien, der Kampf zwischen Islamisten und ihren Gegnern nun offen ausgebrochen. Ob Frauenorganisationen, die eine weitere Einschränkung von Rechten und Freiheiten im Namen des Islam befürchten, jugendliche Revolutionäre, Gewerkschafter, deren gerade erst gewonnene Unabhängigkeit nun von einem neuen Präsidialdekret eingeschränkt werden soll, oder Mitglieder verschiedener Berufsverbände, sie alle treibt es dieser Tage erneut auf die Straßen. Präsident Mohammed Mursi sei ein neuer Mubarak, nur mit Bart, heißt es in Sprechchören und, wie schon im Januar 2011: »Das Volk will den Sturz des Regimes.«

Vermutlich hat der neue ägyptische Präsident nicht mit einer solchen Reaktion auf seine Selbstermächtigung von vorvergangener Woche gerechnet. Jedenfalls scheinen die Dekrete eine nicht beabsichtigte Folge zu haben: So einig waren sich diejenigen, die landläufig als säkulare Kräfte bezeichnet werden, seit langem nicht mehr, ja erstmals überhaupt treten sie als Opposition einigermaßen geschlossen und organisiert auf. An zwei Tagen der vergangenen Woche gelang es, mehrere Hunderttausend Demonstranten zu mobilisieren. Freiwillige patrouillierten diesmal sogar nicht nur, um Provokateuren das Handwerk zu legen, sondern hatten es ausdrücklich auch auf Männer abgesehen, die die Gunst der Stunde zu nutzen gedachten, um anwesende Demonstrantinnen sexuell zu belästigen.

Indem sie so zahlreich und unerwartet auf den Tahrir-Platz zurückgekehrt sind, auf Demonstrationen, die nicht nur, wie etwa im Juni vergangenen Jahres, ohne, sondern ganz ausdrücklich gegen die Islamisten stattfanden, ist diesen ansonsten äußerst heterogenen Gruppen ein symbolischer Sieg gelungen, der nicht hoch genug einzuschätzen ist. Weitgehend marginalisiert in Parlament und verfassungsgebender Versammlung, schienen sie, die Anfang vergangenen Jahres maßgeblich zum Sturz Mubaraks beigetragen hatten, die großen Verlierer. Nun sprechen Kommentatoren in arabischen Medien bereits von der Geburtsstunde einer neuen, säkularen Opposition oder gar dem Beginn einer zweiten ägyptischen Revolution.

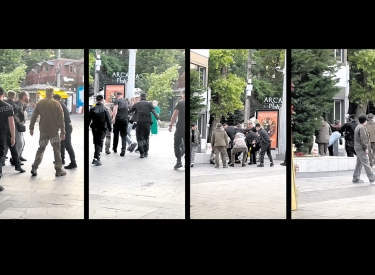

Bislang nämlich höhnten Vertreter der Muslimbrüder immer ganz selbstsicher, dass einzig sie den Platz im Zentrum Kairos zu füllen vermochten, was ja zur Genüge beweise, dass die Bevölkerung hinter ihnen stehe, der Rest der Beteiligten nur unbedeutende Randgruppen repräsentiere. Am Freitag voriger Woche nun war ausgerechnet dieser Ort nicht nur eine No-go-Area für Bärtige, die Islamisten mussten ihre für Samstag angesetzte Massenkundgebung sogar an die Universität verlegen, um gewaltsame Zusammenstöße zu vermeiden. Denn so aufgeheizt ist dieser Tage die Atmosphäre, dass es, wo organisierte Anhänger der beiden Lager aufeinandertreffen, regelmäßig zu Gewaltausbrüchen und Schlägereien kommt.

An Selbstbewusstsein jedenfalls mangelt es der Opposition keineswegs. Wenn Mursi nicht das Dekret zurücknehme, erklärte ein Sprecher der Sozialdemokraten, dann werde man ihn ebenso stürzen wie zuvor Mubarak. Und Mohammed al-Baradei, Generalsekretär der ägyptischen Partei der Verfassung, rief den Demonstranten zu, sie befänden sich in einem Aufstand zur Rettung von »Freiheit und Würde«, der im Eiltempo verabschiedete Verfassungsentwurf dagegen gehöre »auf den Müllhaufen der Geschichte«. Und da sind die wieder, die aus den Tagen des sogenannten arabischen Frühlings bekannten Forderungen nach repräsentativer Verfassung, starkem Parlament, Freiheit, Brot und Würde.

So mag es fast wie eine Ironie der Geschichte erscheinen, dass der Präsident seine Dekrete vom 22. November als Maßnahmen zur Rettung der Revolution erließ und die Muslimbrüder zu Massenkundgebungen mobilisierten, um diese Dekrete ebenso wie den von ihnen maßgeblich gestalteten Entwurf für eine neue Verfassung zu verteidigen. Denn auch wenn längst alle namhaften nicht islamistischen Kräfte die verfassungsgebende Versammlung aus Protest boykottieren, haben sich die Muslimbrüder wenigstens ein Mal an eines ihrer Versprechen gehalten: Die Präambel des Entwurfs schreibt fest, dass Ägypten ein ziviler, demokratischer Staat mit Volkssouveränität bleibe, in dem die »Prinzipien der Sharia«, nicht die Sharia selbst, den Gesetzgebungsprozess bestimmen sollen. Auch wenn für die al-Azhar-Universität neuerdings eine beratende Funktion des Parlaments vorgesehen ist, bleibt das oberste Verfassungsgericht letzte Instanz bei Rechtsstreitigkeiten.

Der Entwurf wurde zu Recht von Human Rights Watch, Amnesty International und anderen Menschenrechtsorganisationen als autoritär kritisiert, weil er zentrale Freiheitsrechte ebenso wenig wie die Gleichstellung der Geschlechter hinreichend garantiere. Einer Theokratie dagegen redet das Dokument, entgegen aller zuvor geäußerten Befürchtungen, nicht das Wort. Sehr zum Unmut salafistischer Parteien, die deshalb angekündigt haben, zwar für Mursi und seine Dekrete, danach aber auch gegen den Verfassungsentwurf zu demonstrieren.

Ganz nach dem Geschmack der Salafisten klangen dann auch die Sprechchöre auf den islamistischen Veranstaltungen am Samstag, an denen sich etwa 100 000 Demonstranten beteiligten. »Ja zum islamischen Staat«, hieß es da, und: »Die Sharia ist das einzige Gesetz«. Nur, offiziell – und darin drückt sich ein weiteres Dilemma der Muslimbrüder aus – will man ja eigentlich einen Konsensverfassungsentwurf verabschiedet haben, Ägypten soll zumindest nominell ein ziviler Staat bleiben, noch sucht die Führung der Muslimbrüder Unterstützung auch aus anderen Teilen der Gesellschaft. Schließlich haben im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahl gerade einmal 25 Prozent der Wähler Mursi ihre Stimme gegeben, ob islamische Parteien bei den nächsten Parlamentswahlen noch einmal mehr als die Hälfte der Sitze bekommen, ist zweifelhaft.

Nur lässt sich die eigene Gefolgschaft schlecht mit Parolen für den zivilen Staat mobilisieren. Tritt sie allerdings, wie am Samstag, mit Sprüchen wie »Säubert das Land von den Liberalen und Ungläubigen« auf, ruft dies bei vielen äußerst ungute Erinnerungen an islamistische Kundgebungen in Gaza-Stadt oder Teheran wach und dürfte die Kluft zwischen Religiösen und ihren Kontrahenten kaum verkleinern.

Auch Mohammed Mursi, der sich ja, zumindest dem Ausland gegenüber, ganz als Staatsmann und Präsident aller Ägypter präsentiert und dafür aus den USA und Europa breite Unterstützung erhält, kann es dieser Tage kaum gebrauchen, wenn seine Anhänger ihn als neuen islamischen Kalifen hochleben lassen. Noch nämlich hat die Muslimbruderschaft ihre Macht nicht so gefestigt, dass sie auf Zweideutigkeiten verzichten kann, der Sicherheitsapparat steht keineswegs loyal auf ihrer Seite. Noch braucht sie auch die Legitimität der Straße, muss sich auf die Werte der Revolution berufen und vorgeben, im Namen aller Ägypter zu handeln. Erstmals seit dem Sturz Mubaraks sah sie sich deshalb gezwungen, aus der Defensive zu handeln, indem sie auf die Massenproteste ihrer Gegner mit eigenen Massenkundgebungen reagierte.

Dies allerdings kann sich schnell ändern, wenn sich auf dem Tahrir-Platz Müdigkeit ausbreitet, die Euphorie verpufft und der Alltag wieder einkehrt. Sehr viele Möglichkeiten, ihren neu gewonnen Elan auch in politische Praxis umzusetzen, haben die dort Protestierenden nämlich nicht. Staats- und Sicherheitsapparat werden weiter von den alten Seilschaften des Mubarak-Regimes kontrolliert, Regierung und Oberhaus von den Islamisten. Ohne Unterstützung aus dem Establishment wird es also schwierig werden, konkrete Erfolge zu erzielen. So richtet sich der Blick der Gegner Mursis dieser Tage ausgerechnet auf jene Richterschaft, die lange als Handlager des alten Regimes verpönt war. Am Sonntag erklärte das Oberste Gericht, nachdem Anhänger Mursis vor seinen Toren demonstriert hatten, es trete in unbefristeten Streik und weigere sich zu urteilen, ob die verfassungsgebende Versammlung aufgelöst werden müsse oder nicht.

Gespalten dagegen zeigt sich bislang die organisierte Richterschaft, ob sie die Überwachung des Referendums boykottieren soll. Dann könnte die Abstimmung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, alle Wahlen müssen nämlich von Richtern beaufsichtigt werden. »Nur die Richter stehen noch zwischen Ägypten und dem Abgrund«, warnt deshalb der Rechtsprofessor Chibli Mallat in einem Gastkommentar für die ägyptische Tageszeitung al-Ahram.

Über ein tragfähiges ökonomisches oder soziales Programm, wie man die katastrophale und sich verschlechternde Lage in Ägypten in den Griff bekommen könne, verfügen die nichtreligiösen oppositionellen Gruppen allerdings so wenig wie die Islamisten. Anders als die regierenden Muslimbrüder können sie zudem auf keinerlei internationale Unterstützung bauen. Denn das, was den Westen dieser Tage am Nahen Osten interessiert, versuchen sie nicht einmal zu versprechen: Stabilität.

»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«

»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«