Eine neue Querfront

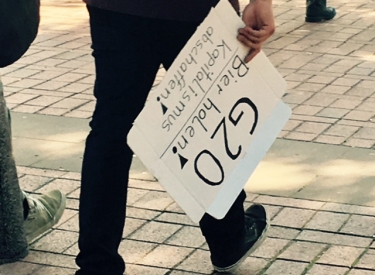

Die Verhältnisse heutzutage stehen derart auf dem Kopf, dass selbst Ironie und Satire überflüssig geworden sind und blitzschnell von der Realität überholt werden. Das wurde in den vergangenen Wochen einmal mehr deutlich. Hätte vor dem G20-Gipfel in Hamburg jemand gesagt, dass nach dem Gipfel der Hashtag »prayforhamburg« auf Twitter trenden würde oder dass Menschen in »Je suis Budni«-T-Shirt die Graffitis im Schanzenviertel wegschrubben würden, wäre sie oder er gnadenlos ausgelacht worden. Nun waren es aber nicht einige wenige Satiriker der »Die Partei«, die am Sonntag nach dem Gipfel den Mob mit dem Feudel austrieben, sondern etwa 7 000 Bürgerinnen und Bürger, die ihre Freizeit dem Kapital und der »Stadtgesellschaft« opferten. Die als Gemeinschaftserlebnis organisierte Putzaktion – eine Arbeit, die sonst Erwerbslosen vom Jobcenter in Form von Ein-Euro-Jobs aufgezwungen wird – übernahmen die Bürgerinnen und Bürger natürlich ehrenamtlich, als Dienst an der »nationalen Sache«.

Der Zweckoptimismus der Interventionistischen Linken, die von einem »Aufstand der Hoffnung« spricht, wird der Lage nicht gerecht.

Während die einen scheinbar friedlich – in Wahrheit aber mit einer gewissen manischen Aggressivität – putzten, rotteten sich die anderen im Netz, am Stammtisch und in Talkshows in unverhohlenem Hass zusammen. Auffällig ist, dass Straf- und Lynchphantasien in der Debatte über die Proteste zwar häufig unter Berufung auf den Rechtsstaat artikuliert werden, dessen Regeln vom Volkszorn aber barsch übergangen werden.

De facto kam es in Hamburg sogar zu einer partiellen Aufhebung der Gewaltenteilung: Die Polizei forderte die Presse zur Einstellung der Berichterstattung auf und griff Medienvertreter an; die Politik forderte, auf Kritik an der Staatsgewalt zu verzichten; etablierte Medien organisierten Spendenkampagnen für die Polizei und fahndeten nach angeblichen Gewalttätern, wobei sie von Einzelpersonen und rechten Plattformen nach Kräften unterstützt wurden. Erst mit zeitlichem Abstand zu den Protesten waren auch in den bürgerlichen Medien einzelne polizeikritische Stimmen zu hören.

Die freiwillige, lustvolle Unterwerfung des Putzmobs wie das hasserfüllte Geifern der Linken-Hasser weisen auf den sadomasochistischen Charakter der Subjektivität im heutigen Deutschland hin. Masochistisch im Sinne der unbedingten Anpassung an ein fremdbestimmtes, kapitalorientiertes Leben, dessen Zwänge – vom frühmorgendlichen Aufstehen zwecks Lohnarbeit zum piefig-reinen Auftreten in der Freizeit – restlos verinnerlicht worden sind. Sadistisch im Sinne der Identifikation mit der strafenden Macht, der man sich unterwirft. Der Rechtsstaat wird in der derzeitigen Debatte oft nur als Floskel heranzitiert. Es geht den Subjekten um das Einssein mit einer starken, militarisierten Macht, die »aufräumt«, »wegkärchert«, »sich durchsetzt« – einer Macht wie eine Autobahn: geradlinig, straff, ohne Makel. Die spontane Angst vor einem hochgerüsteten Staat, der beim kleinsten Anlass eine militarisierte Polizei-Gang einsetzt, die mit Schnellfeuergewehren auf Anwohner und Journalisten zielt, wird verdrängt. Stattdessen wird die Gewalt ins Äußere projiziert – die »Autonomen aus dem Ausland«. Die Gewalt der bürgerlichen Gesellschaft wird so externalisiert und bleibt unverstanden, unreflektiert.

War diese sadomasochistische Subjektivität in der jüngeren Vergangenheit vorwiegend in der rassistischen Hetze gegen Geflüchtete – sowie auch in der Agitation gegen Israel – präsent, so wurde anlässlich der Gipfelproteste eine weitere Feindbestimmung vorgenommen. Hier ergaben sich neue Allianzen. Die in den vergangenen Jahren von AfD, Pegida, »Nein zum Heim«-Kampagnen und sonstigen »besorgten Bürgern« geschaffenen Strukturen waren bereits zuvor teilweise bei Kampagnen mit dem konservativen Establishment von FAZ, »Achse des Guten« und CDU vereint. Nun stimmten auch große Teile des sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen und bildungsbürgerlichen Lagers in den vielstimmigen Chor gegen linke Gewalt und für die Gewalt des Staates ein.

Eine erste Folge dieser neuartigen Querfront ist die sofortige Schaffung eines Entschädigungsfonds von 40 Millionen Euro – »für die Opfer der Ausschreitungen«. Von den Opfern der Polizeigewalt ist nicht die Rede, sondern von Autobesitzern und Ladeninhabern. Viele haben zum Vergleich bereits auf den Umgang mit den Opfern des NSU hingewiesen – deren Angehörigen jeweils zwischen 5 000 und 10 000 Euro erhielten – und denen des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen, die nie eine Entschädigung bekamen. Unterdessen sind für die Opfer und Angehörigen des islamistischen Terrorattentates auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im vergangenen Dezember mehr als eine Million Euro Entschädigung bewilligt worden – hier gab es neben zwölf Ermordeten und 55 Verletzten zahllose Traumatisierte. Diese Vergleiche zeigen nicht nur, wie es im Kapitalismus um das Verhältnis von Dingen und Menschen bestellt ist. Sie weisen auch auf ein deutsches Spezifikum hin: Nur jene, die für eine nationale Erzählung vereinnahmt werden können, gelten im emotionalen Haushalt der Deutschen als richtige Opfer – alle anderen werden entweder ignoriert oder als Opfer zweiter Klasse abgespeist. Immerhin können die während des Nationalsozialismus zum Verstummen gebrachten historischen Opfer noch mittels der auf die Hamburger Krawalle gemünzten Rhetorik von »Holocaust«, »1933« oder »schwarzer SA« im Nachhinein instrumentalisiert und verhöhnt werden.

Zur Feinderklärung gegen Geflüchtete und der immer schwelenden Aggression gegen Juden und Israel ist somit in den vergangenen Wochen in der deutschen Öffentlichkeit der Hass auf alles hinzugetreten, was die Mehrheitsdeutschen als subversiv, widerständig oder auch nur staatskritisch versteht. Inwieweit daraus eine langanhaltende Kampagne gegen die radikale Linke wird, bleibt abzuwarten – vermutlich wird dies zunächst für linke Gruppen und Zentren Konsequenzen haben.

Die radikale Linke sollte sich also warm anziehen, auch weil sie sich kaum mehr auf Bündnispartner im bürgerlichen Lager verlassen kann. Andererseits scheint diese Linke außerhalb sporadischer Events wie des G20-Gipfels in Hamburg oder dem 1. Mai viel zu schwach und wirkungslos, um ernsthaft als dauerhafter Feind einer solchen Kampagne herzuhalten.

Sich vor diesem Hintergrund und angesichts der Kräfteverhältnisse weiter auf eine offene militante Konfrontation mit dem Staat zu versteifen, ist offensichtlich unsinnig. Der Zweckoptimismus der Interventionistischen Linken, die von einem »Aufstand der Hoffnung« spricht, wird der Lage auch nicht gerecht. Walter Benjamin schrieb einmal, es gelte, »den Pessimismus zu organisieren« – dies gilt auch angesichts der derzeitigen weltweiten Enthemmung staatlicher und parastaatlicher Gewalt.

In diesem Sinne sollte sich die radikale Linke, wo sie überhaupt noch handlungsfähig ist, nicht selbst viktimisieren, sondern sich bewusst sein, dass die derzeit gegen sie gerichtete Hass- und Repressionskampagne seit Jahren, mit vergleichsweise schlimmeren Konsequenzen, gegen Geflüchtete läuft. Anstatt sich nun zu einer großen Antirepressionsgruppe zusammenzuschließen, sollte die radikale Linke die aggressiven Ausformungen der organisierten Gewalt gegen Geflüchtete, Juden und andere Feinde des völkischen Kollektivs – zu denen auch sie zählt – ins Auge Fassen.

Ob gegen den Putzmob im Schanzenviertel oder gegen die, die eine Geflüchtetenunterkunft in Blankenese verhindern wollen, ob gegen Bautzener Bürger oder Wurzener Nazis: Es gilt, die wenigen verbliebenen Reste der Humanität zu verteidigen.

Der Autor ist Mitglied der Gruppe 8. Mai