»Radikaler Säkularismus ist ein Verlust«

Herr Walzer, woher kommt Ihr Interesse am Säkularismus?

Ich bin in einer akademischen und politischen Welt aufgewachsen, in der wir alle vom Ende des religiösen Glaubens und der Entzauberung der Welt ausgingen. Säkularisierung und Modernisierung wurden als unumgängliche und zusammengehörige Prozesse angesehen. Sowohl während meines Studiums als auch in meinem politischen Leben galt als selbstverständlich, dass Religion in der Politik kein Faktor mehr sein würde. Wir müssten uns über religiösen Fanatismus keine Gedanken machen, der gehöre der Vergangenheit an. Entsprechend war für viele in der Sozialwissenschaft und in der Politik das weltweite Wiederbelebung der Religion zunächst eine große Überraschung.

Wann wurde das Verhältnis von Politik und Religion für Sie relevant?

Dass mit der Sichtweise der Linken auf die Religion etwas nicht stimmt, wurde mir erstmals klar, als mich 1960 die Redakteure der Zeitschrift Dissent in die Südstaaten schickten, um mit den Jugendlichen zu sprechen, die dort Sit-ins an Mittagstischen machten. (Die Greensboro-Sit-ins waren eine Reihe gewaltfreier Proteste im Restaurantbereich eines Woolworth-Kaufhauses in Greensboro, North Carolina, im Jahr 1960, die dazu führten, dass die Kaufhauskette ihre Politik der racial segregation – etwa: Rassentrennung – in den südlichen Vereinigten Staaten aufhob, Anm. d. Red.)

Die Redakteure von Dissent waren ehemalige Trotzkisten, die sich damals als demokratische Sozialisten verstanden und auf der Suche nach einem breiteren Publikum waren. Sie waren zwar sehr kritisch gegenüber linker Orthodoxie eingestellt, aber als sie mich in den Süden schickten, erwarteten sie, dass ich über einen Aufstand schwarzer Arbeiter und Farmer berichten würde. Stattdessen musste ich sie am Ende belehren, dass es sich um einen Aufstand schwarzer Baptisten handelte. Obwohl die Leute, die an den Streikposten standen, aus den Universitäten und den schwarzen Colleges kamen, lag das Herz der Bewegung in den Kirchen.

Wie haben Sie das erlebt?

Ich musste in Kirchen gehen, was nicht meiner Gewohnheit entsprach, und habe mir Predigten angehört. Die Predigten waren außergewöhnlich. Die schwarzen Baptistenprediger beherrschten die englische Sprache in einer Weise, die in der säkularen Welt verlorengegangen war. Viele dieser Predigten, die ich gehört habe, bezogen sich auf das Buch Exodus.

Aus dieser Erfahrung entstand später mein Buch »Exodus und Revolution«. Ich kehrte zurück mit der Erkenntnis, dass Religion immer noch bedeutungsvoll ist für die Politik – und was mir die wichtigste Einsicht schien: auch in der Linken.

Exodus, das 2. Buch Mose, erzählt vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Warum war die Geschichte so wichtig für die schwarze Bürgerrechtsbewegung?

Weil Exodus eine Geschichte der Befreiung aus der Sklaverei ist, ein langer Marsch zur Freiheit. Ich meine, Milan Kundera nennt in seinem Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« den langen Marsch das Schlüsselbeispiel für linken Kitsch. Er ist das große Klischee der Linken. Aber für schwarze Aktivisten im Süden war dies eine Geschichte der Befreiung. Die biblische Erzählung ist eine von göttlicher Erlösung, aber die schwarzen Baptistenprediger transformierten sie zu einer Geschichte eines langen menschlichen Kampfes – die 40 Jahre eben, die die Israeliten nach der Flucht aus Ägypten in der Wüste verbringen.

Das war nichts Neues. In der Englischen Revolution (1640–1660) war der Exodus eine zentrale Referenz, und sogar für die Russische wurde die Exodus-Metapher verwendet. Während der Französischen Revolution, auf dem Höhepunkt des jakobinischen Terrors, wurde ein führender Jakobiner gefragt, wie lange der Terror dauern werde. Er antwortete, 30 bis 50 Jahre – was so viel bedeutet wie 40 Jahre. Die Aussage vermeidet die Anspielung auf die Bibel und zugleich vermittelt sie, dass die Sklavenbevölkerung erst aussterben muss, bevor die Geburt der Freiheit möglich ist.

Das heißt, es braucht erst eine neue Generation, die das Leben unter dem Ancien Régime nicht mehr kennt?

Das ist eine Interpretation der biblischen Geschichte, warum die Generation der aus Ägypten entflohenen Sklaven in der Wüste sterben musste und erst ihre Kinder und Enkel das gelobte Land erreichen.

In dem erwähnten Buch beschreiben Sie den Exodus als eine Revolution: Nach dem gelungenen Aufstand gibt Moses den Israeliten eine neue Verfassung. Sah eigentlich Stalin die »Säuberungen« in der Sowjetunion in Analogie zu Moses’ Bestrafung der Anbeter des goldenen Kalbs?

Nein, das waren Kommunisten aus dem Westen. Lincoln Steffens, ein progressiver Journalist der zehner und zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, schrieb ein Buch mit dem Titel »Moses in rot« – Lenin ist Moses. Es ist eine Verteidigung der »Säuberung« von den Menschewiki und der Niederschlagung des Aufstands der Matrosen von Kronstadt. Die Geschichte des Marschs durch die Wüste ist auch eine Geschichte des wiederholten – so heißt es in der Bibel – »Murrens« gegen Moses seitens derer, die zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück wollten. Jedes Mal werden die Murrenden getötet.

Das heißt, der Exodus ist die Urrevolution?

Der Exodus war das Bildnis einer Revolution, das einmal sehr gebräuchlich war. Wie gesagt, in der Englischen Revolution, aber auch in der Amerikanischen. Elliptisch taucht das Bild noch in der Französischen und Russischen Revolution auf. Aber für die Bürgerrechtsbewegung war Exodus der Schlüsseltext.

Sie sagten vorher, etwas sei der säkularen Welt abhanden gekommen. Das klingt fast wie jene, die sagen, dass säkularen Gesellschaften etwas Existentielles fehlt. Ist im Prozess der Säkularisierung Wissen verlorengegangen, das geborgen werden musste?

In der schwarzen community des Südens war dieses Wissen nie verloren. Ich weiß ja nicht, was Ihr Verhältnis zu diesen Fragen ist. Ich bin ein säkularer Jude, der jeden Samstag in die Synagoge geht. Es ist der Ort, an dem ich Menschen treffe, die meine Obsessionen teilen und über meine Witze lachen. Und die sich einer Geschichte verbunden fühlen, der ich mich auch verbunden fühlen möchte. Ich denke, ein radikaler Säkularismus, der diese Verbundenheit aufgibt, ist ein Verlust. Ich sehe das meistens im jüdischen Leben, und offensichtlich gilt das auch für andere Religionen.

Aber das stimmt mich persönlich kein bisschen freundlicher gegenüber der Wiederbelebung militanter Orthodoxie und dem Messianismus der (israelischen, Anm. d. Red.) Siedlerbewegung. Das ist eine Form von religiösem Fanatismus, den wir säkularen Juden nicht erwartet haben, den wir nicht verstehen und dem wir uns widersetzen müssen.

Sie sprechen jetzt von Israel. Was ist Ihre Verbindung zu Israel?

Ich bin in einer Familie von Arbeiterzionisten aufgewachsen. Aber es waren Arbeiterzionisten der Diaspora. Meine Eltern haben keine Alija gemacht und es auch nie in Erwägung gezogen. Aber sie traten leidenschaftlich für die Existenz eines jüdischen Staates ein. Meine Bar Mitzwa war 1948. Das war eine sehr emotionale Zeit. Ich war 1957 das erste Mal in Israel. Meine Frau war aktiv bei Hashomer Hatzair, einer internationalen sozialistisch-zionistischen Jugendorganisation. Wir besuchten mehrere Kibuzzim und dachten darüber nach zu bleiben, doch dann bekam ich ein Fellowship in Harvard und wir gingen zurück.

Ich blieb aber Israel verbunden. Die meisten meiner Freunde dort sind alternde Mapainiks oder Mapamniks (Anhänger der sozialdemokratischen Partei Israels, Mapai, beziehungsweise der etwas links von Mapai stehenden Vereinigten Arbeiterpartei Mapam, Anm. d. Red.).

In Israel hat es inzwischen gesellschaftliche und politische Entwicklungen gegeben – Sie erwähnten die Orthodoxie und die Siedlerbewegung –, aber man könnte auch den Aufstieg einer nationalistischen Rechten und den Niedergang der Sozialdemokratie anführen, die so auch in westlichen Gesellschaften, vielleicht mit leichter Verzögerung, stattgefunden haben oder stattfinden. Welchen Einfluss hat das auf die jüdische Diaspora, die gerade in den USA sehr säkular und progressiv geprägt ist?

Die jüdische Diaspora in den USA ist tatsächlich sehr säkular. Orthodoxe machen etwa zehn Prozent der US-amerikanischen Diaspora aus, die meisten Juden sind entweder konservativ, reformistisch oder eben säkular und wählen seit einer sehr langen Zeit recht konsequent Mitte-links. Jede weiter links stehende Bewegung in den USA hat einen überproportional hohen Anteil an Juden. Wir waren nicht sonderlich betroffen vom Wiederaufleben der Religion – nicht annähernd so wie Israel oder die muslimischen Länder von Afrika bis Asien oder die Hindus und Buddhisten. Die jüdische Diaspora der USA ist sich in etwa gleich geblieben. Es gibt heutzutage sehr viel mehr Ultarorthodoxe, als wir einmal gedacht hätten. Aber sie sind bei uns nach wie vor in der Minderheit. Die älteren Mitglieder der community sind sehr proisraelisch. Das gilt vor allem für die Funktionäre der zivilgesellschaftlichen jüdischen Organisationen.

Eine Folge der rechten Tendenzen in Israel, der Siedlungspolitik und der Besatzung ist, dass es inzwischen eine junge Generation gibt, von der ein Teil offen ablehnend gegen Israel eingestellt ist. Aber das ist ein kleiner Teil, ein größerer will davon einfach nichts mehr hören. Sie driften weg. Das beunruhigt mich tatsächlich noch mehr als die Feindseligkeit der antizionistischen (jüdischen, Anm. d. Red.) Linken, die sich immer noch auf eine Art sehr mit Israel beschäftigt, auch wenn ihr Verhältnis sich derzeit feindlich ausdrückt.

Wollen Sie damit sagen, die negative Identifikation linker Juden mit Israel enthält noch eine Art der Verbindung, durch die man wieder zueinanderfinden kann?

Genau. Das sind Leute, mit denen ich mich streiten möchte und kann. Bei den Leuten, die wegdriften, weiß ich nicht, was ich ihnen sagen soll.

Sie erwähnten zuvor fast alle Weltreligionen, nicht aber den christlichen Fundamentalismus, der nicht nur in den USA, sondern auch in Russland, Afrika, Südamerika und in ganz Europa stärker geworden ist. Sehen Sie eine Logik innerhalb der Geschichte des 20. Jahrhunderts, die das produziert hat?

Ich denke, es ist schon eine Reaktion auf die Militanz und in manchen Fällen auf die autoritären Tendenzen im frühen Säkularismus. Doch das christliche Wiederaufleben in den USA – ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. In der US-Rechten geht das Wiederaufleben der Religion einher mit einem weißen Rassismus, von dem ich vermute, dass er stärker ist als das religiöse Moment.

Wir dachten früher immer, dass Westeuropa und Skandinavien die zwei Regionen sind, in denen die Entzauberung der Welt tatsächlich stattgefunden hat. Von den USA konnte und kann man das in der Form nicht sagen. Ich habe an der Ernsthaftigkeit dieser Religiosität meine Zweifel, aber in den Vereinigten Staaten ist die Anzahl der Kirchgänger nach wie vor sehr hoch. Sie ist inzwischen leicht rückläufig, dennoch sind wir daran gemessen die gläubigste unter den westlichen Demokratien.

Ist Säkularismus ein westliches Phänomen?

Ja, ich denke schon. Die Anschuldigungen gegen Säkulare, gegen Linke und Feministinnen, dass sie alle letztlich »Verwestlicher« seien, ist nicht falsch. In meinem Buch »Das Paradox der Befreiung« untersuche ich das an zwei Fällen. Indiens erster Premierminister Jawaharlal Nehru hat acht Jahre in britischen Schulen verbracht. Er war ein britischer Liberaler. Algeriens erster Präsident Ahmed Ben Bella, der fünf Jahre in einem französischen Gefängnis verbrachte, las dort die Werke von André Malraux und Jean-Paul Sartre und nicht islamische Texte.

Und was ist die Essenz des europäischen Säkularismus?

Für viele bedeutete Säkularismus das Ende religiösen Glaubens. Schon Bruno Bauer schrieb im 19. Jahrhundert, dass vollständiger Unglauben für die menschliche Emanzipation nötig sei. Aber ich denke, was Säkularismus bedeutet – oder besser: bedeuten sollte –, ist die Zurückweisung jeglicher Art von Zwangsgewalt, um religiösen Glauben durchzusetzen. Der Staat, der emanzipiert ist von der Religion, schafft einen offenen, einen säkularen Raum. Darin können alle religiösen Überzeugungen zunächst einmal gleichberechtigt auftreten. Säkulare Ideologen können ihre Ideen vorbringen. Und der Staat ergreift dabei für niemanden einseitig Partei. Eine Ausnahme besteht nur in Form der offiziellen Ermutigung des Glaubens an die Demokratie. Dazu muss ich wieder eine Geschichte erzählen: Alexander Hamilton, einer der Gründer der Vereinigten Staaten, wurde einmal gefragt, warum Gott in der US-Verfassung nicht erwähnt wird. Er gab die Antwort: Wir haben es vergessen.

Ich verstehe die Pointe nicht. Was wollte er damit sagen?

Das weiß ich auch nicht. Vermutlich wollte Hamilton den Fragenden nur provozieren. Aber ich denke, er hat damit etwas zum Ausdruck gebracht, das ich für ganz entscheidend halte: dass der Staat hinsichtlich der Rolle, die die Religion in der Vergangenheit im politischen Leben spielte, »vergesslich« ist.

Die meisten Europäer finden es befremdlich, wenn in den USA die religiöse Rechte sich auf Religionsfreiheit beruft, um das Unterrichten der biblischen Schöpfungsgeschichte oder »intelligent design« neben zu naturwissenschaftlichen Vorstellungen an Schulen zu rechtfertigen – als seien das vergleichbare und gleichwertige Denkschulen. Ist das nicht ein Missbrauch des staatlich geschaffenen Raums, von dem Sie sprechen?

Ein bedeutender Physiker in Harvard sagte einmal, er habe nichts dagegen, wenn die biblische Schöpfungsgeschichte in der Schule gelehrt werde, solange Schülerinnen und Schüler auch lernen, dass gegenwärtige Biologen und Geologen das anders sehen. Ich vertrete eine etwas strengere Auffassung. Man sollte die Geschichte der Schöpfung genauso beibringen wie Demokratie. Studierende sollten lernen, dass man für einen Großteil der Weltgeschichte glaubte, die Monarchie sei die beste Regierungsform. Aber man muss dazu auch sagen: Das ist falsch.

US-Amerikaner haben ein recht entspanntes Verhältnis zur Religiosität – meistens zumindest. Wie sieht man dort die derzeit immer wieder aufflammenden Debatten über Laizismus in Frankreich oder Deutschland, die sich typischerweise am islamischen Hijab entzünden?

Diese Debatten über Kopftücher, die Burka und den Hijab in der Öffentlichkeit werden sicherlich verfolgt. Ich denke, die meisten US-Amerikaner würden keine Art von Verbot des Tragens von Kopftüchern, Yarmulkas oder Kreuzen unterstützen. Mit der Burka, der Ganzkörperverschleierung, sind wir in der Form allerdings nicht konfrontiert und herausgefordert gewesen. Ich hab noch nie gehört, dass eine Muslimin in den USA je versucht hätte, in einer Burka in ein Passbüro zu gehen, und verlangt hat, als US-Bürgerin registriert zu werden. Religiöse Symbole an Schulen würden die meisten US-Amerikaner hingegen nicht stören.

Sie sagten gerade »herausgefordert« – inwiefern fordert das Wiederaufleben der Religion säkulare Gesellschaften heutzutage heraus?

Die Herausforderung ist sehr groß, insbesondere in der islamischen Welt, aber auch im hinduistischen Indien. In Myanmar sind die Säkularen auf dem Rückzug oder ringen ums Überleben. Ich verfolge die Geschichte der Organisation Women Living under Muslim Law. Das Akronym »WLUML« ist ziemlich sperrig, aber es ist eine große Organisation, die in Nordafrika gegründet wurde und heute Niederlassungen in jedem Land mit einer muslimischen Mehrheitsbevölkerung hat, und auch in Indien, das nach Indonesien und Pakistan das Land mit der drittgrößten islamischen Gemeinde der Welt ist. Das sind muslimische Frauen oder solche, die sich vom muslimischen Glauben losgesagt haben, engagierte Feministinnen, aber auch sehr dem Versuch verpflichtet, islamische Traditionen zu reinterpretieren, um Geschlechtergerechtigkeit zuzulassen.

In einer Zeit, als der Säkularismus für universal gehalten wurde, gab es eine Bewegung in Richtung Regionalismus und einer engstirnigen religiösen Orthodoxie. Wo diese Haltung heutzutage hegemonial wird, wäre dort nicht säkularer Universalismus die entscheidende subversive Gegenkraft?

Ich liege da im Streit mit einigen meiner linken Freunde. Sollten wir zurück zum militanten Säkularismus des späten 19. und des 20. Jahrhunderts? Oder sollten wir tun, was die Frauen von WLUML tun? Ich denke, wir sollten auf eine kritische Weise der Religion zugewandt sein. Wir sollten eine Politik schaffen, die liberale Religiöse mit säkularen Linken zusammenbringt.

Ist das auch eine späte Schlussfolgerung aus Ihrer Erfahrung mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung?

Martin Luther King und die baptistischen Bürgerrechtler waren Universalisten. Es ist bemerkenswert, dass der religiöse Flügel der Bürgerrechtsbewegung universalistisch war, während die black nationalists, welche die Prediger herausforderten und mit ihnen um die Führung der Bewegung konkurrierten, oft radikale Säkulare waren und an Rassentrennung und Separatismus glaubten. Es gibt eine Art von religiösen Universalisten und Liberalen, die wir aufsuchen müssen. Ich unterscheide dabei die zwei Sprachen der Religion.

Was sind diese beiden Sprachen?

Das eine ist die Sprache des Dogmas, der Mysterien und des Kampfs gegen die Häresie. Das andere die Sprache der Toleranz, der Inklusion und die Vorstellung, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen ist.

Existieren diese beiden Sprachen in säkularisierter Form nicht ohnehin auch in der Linken?

Genau darauf will ich hinaus. Die säkulare Ideologie hat ebenfalls zwei Sprachen. Die Sprache der korrekten ideologischen Position, die Jagd auf Abweichler, die Wissenschaft des Marxismus-Leninismus, und so weiter. Die andere Sprache ist die von Redefreiheit, freier Presse und dem Recht auf Dissens.

Eine letzte Frage zum Verhältnis von Emanzipation und Säkularismus: Wenn man den Säkularismus als bedroht empfindet und notfalls seine Durchsetzung erzwingen wollte, welchen Effekt hätte das?

Das käme darauf an, wie es gemacht wird. Der Staat sollte religiöse Schulen zulassen, unter der Bedingung, dass dort säkulare Inhalte gelehrt werden. Und er sollte verlangen, dass Jungen und Mädchen gleich behandelt werden. Aber ein Kreuz im Gerichtssaal …

… oder eine Richterin im Hijab?

Yarmulka und Hijab sollten erlaubt sein, solange im Falle des Hijabs das Gesicht sichtbar bleibt, denn das Gesicht des Richters muss man sehen können. Der einzige Fall, in dem ich wirklich dafür bin, dass staatlicher Zwang eingesetzt wird, wäre in der Verteidigung der Rechte von Frauen. Der stärkste Impetus des religiösen Wiederauflebens ist es, Frauen in ihre tradierten Rollen zu verweisen.

Das Wiederaufleben tritt oft dort besonders extrem auf, wo einmal die Religion im Namen einer säkularen Ideologie zurückgedrängt wurde, etwa auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Ist das eine Reaktion auf eine Art Urschuld der säkularen Linken im 20. Jahrhundert?

Kirchen zu verbrennen, Kirchen zu Pferdeställen zu machen, Priester zu ermorden – das waren keine guten Ideen. Es war aber auch eine schlechte Idee, religiöse Menschen zu behandeln, als seien sie dumm. Oder religiösen Glauben zu behandeln, als sei er inkompatibel mit jeder Form von Modernität.

Gerade in ihrer repressiven Variante hat sich Religion als sehr kompatibel mit Modernität erwiesen.

Auf jeden Fall. Das religiöse Wiederaufleben ist modern. Es benutzt moderne Methoden und Technik, es nimmt die Form einer modernen Ideologie und die Militanz an, die wir mit modernen säkularen Bewegungen assoziieren. Als Linke nannten wir unsere Aktivisten übrigens früher militants (der Begriff war bereits im England des 16. Jahrhunderts eine Bezeichnung für die besonders Gläubigen, Anm. d. Red.).

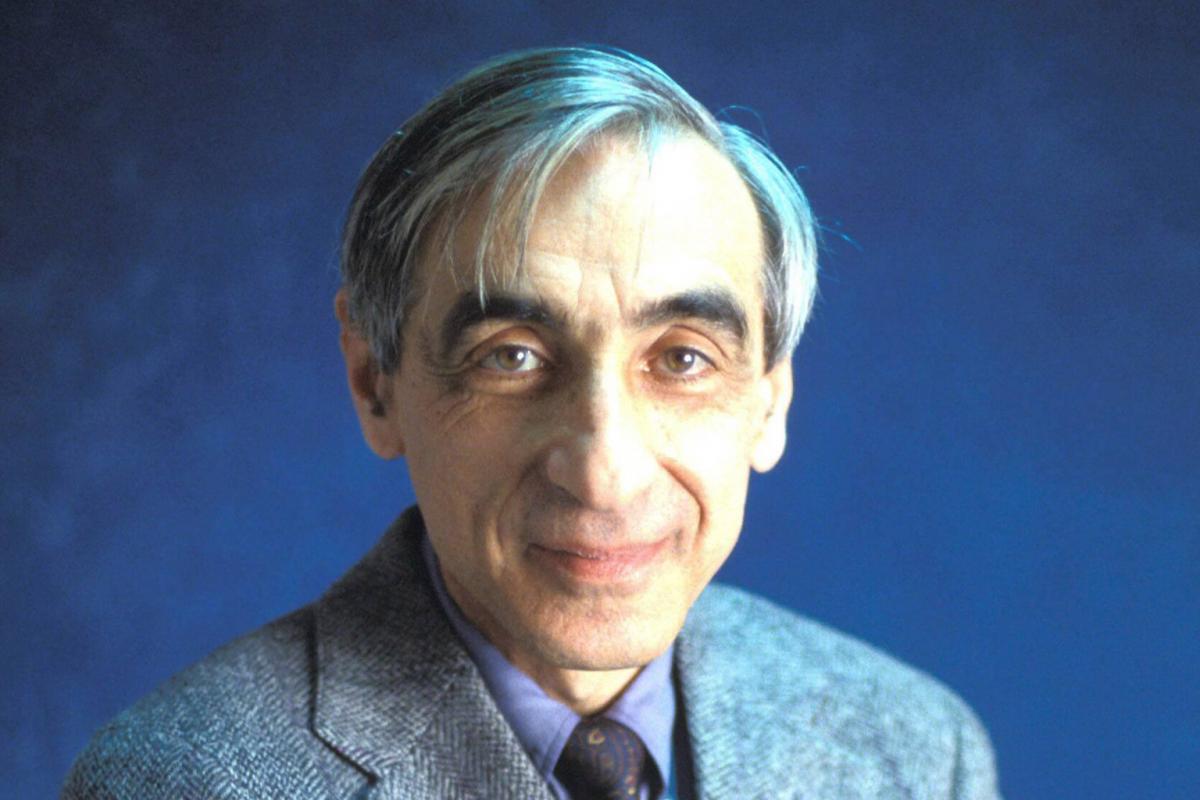

Michael Walzer wurde 1935 in New York City als Sohn jüdischer Emigranten aus Osteuropa geboren. Er gilt als einer der einflussreichsten politischen Philosophen der Vereinigten Staaten. In der europäischen Diskussion ist er bekannt für seine Theorie des »gerechten Kriegs«. Er lehrte an der Universität Princeton, ist Herausgeber der Zeitschrift »Dissent« und Mitherausgeber der Zeitschriften »Philosophy and Public Affairs«, »Political Theory« sowie »The New Republic«. In seinen Beiträgen verbindet Walzer Elemente der jüdischen Tradition mit modernem politischen Denken. Mit der »Jungle World« sprach er über Säkularismus, die Linke und deren Verhältnis zur Religion, ein Thema, dass ihn bewegt, seit er als 25jähriger mit der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in Kontakt kam.