Mehr Druck

Die Arbeitsbedingungen anderer Leute sind meist – selbst für Linke – eher abstrakt interessant, weil bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne schlecht sind für die Profitrate, und klar, wegen der Solidarität. Das sind allerdings keine Argumente, mit denen man größere Bevölkerungsgruppen mobilisieren kann. Die Arbeitsbedingungen von Menschen, die in der Pflege arbeiten, haben allerdings ganz konkrete Auswirkungen auf die, mit denen diese Menschen arbeiten. Und das sind über kurz oder lang nun mal alle.

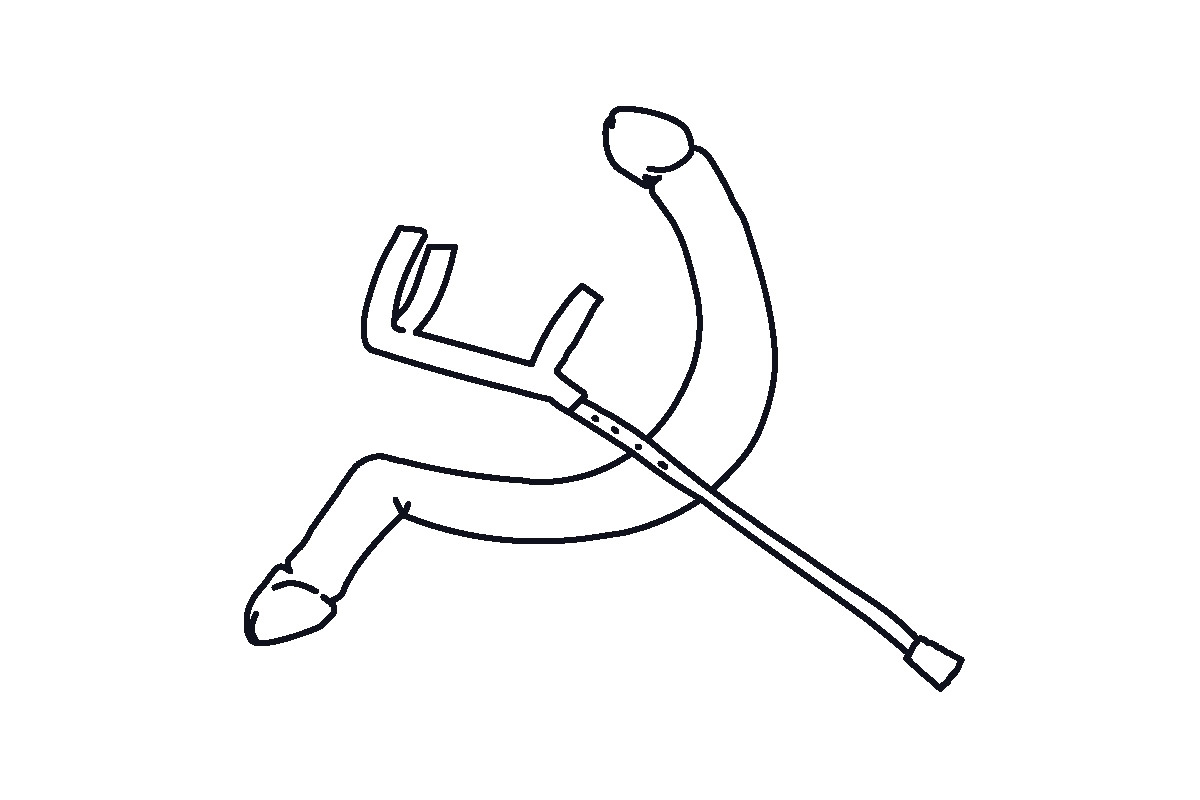

Daher tun die Berliner Pflegenden das einzig Richtige, auch im Sinne der Patientinnen und Patienten: Ausdrücklich geht es bei diesem Streik nicht in erster Linie um einen höheren Verdienst, sondern um bessere Arbeitsbedingungen, Tarifverträge für alle Beschäftigten und gleiche Bezahlung. Denn die Arbeitsbedingungen sind momentan oft menschenunwürdig, für die Pflegenden und die Gepflegten. Die Krankenhausbeschäftigten wissen, was sie und ihre Arbeitskraft für die zu Pflegenden bedeuten – das hat zuletzt die Covid-19-Pandemie gezeigt. Sie wissen aber auch, dass wir das wissen und dass es mit ein wenig Klatschen vom Balkon nicht getan ist. Daher ist der Slogan der Berliner Krankenhausbewegung, die seit Montag streikt, auch so schlau und gut: »Wir für euch – ihr für uns!«

Die Entscheidungen der Berliner Arbeitsgerichte, die die Streiks bei den Töchtergesellschaften und bei Vivantes verboten haben, weil es keine Notdienstvereinbarung gab, haben gezeigt, dass die Kämpfe innerhalb der Logik des Gesundheitssystems schwer zu führen und möglicherweise nicht zu gewinnen sind, trotz gut gefüllter Streikkassen.

Von Verdi gab es durchaus Vorschläge für Notdienstvereinbarungen, sie wurden jedoch von den Klinikleitungen nicht angenommen, die sich stattdessen an die Gerichte wandten. Bei der aktuellen Personalsituation sind diese Vereinbarungen vor allem deswegen so tückisch, weil Stationen im Normalbetrieb mittlerweile so unterbesetzt sind, dass es für die Aufrechterhaltung des Notbetriebs auch schon mehr Personal bräuchte. In der Brustkrebs-Tagesklinik im Urban-Krankenhaus, in die ich wöchentlich zur Chemotherapie gehe, streikt übrigens niemand, weil die Versorgung sonst nicht zu gewährleisten wäre.

Zudem will der Vorstand von Vivantes gerichtlich klären lassen, ob die Forderung nach einem Entlastungstarifvertrag, also für mehr Personal, mit den bestehenden Tarifen vereinbar sei. Wenn nicht, dürfte nämlich gar nicht gestreikt werden. Während also die Klinikvorstände fortwährend betonen, man wolle ja eigentlich das Gleiche wie die Streikenden, und auch die Politikerinnen und Politiker der regierenden Parteien sich vor Solidaritätsbekundungen fast überschlagen, werden der Gewerkschaft gleichzeitig die Instrumente aus den Händen gerungen. Auch sollen Beschäftigte mit Drohungen unter Druck gesetzt worden sein.

Vivantes und Charité sind nun aber landeseigene Unternehmen, der Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sitzt dem Aufsichtsrat von Vivantes vor. Die rot-rot-grüne Regierung Berlins hätte also durchaus mehr Einflussmöglichkeiten als warme Worte. Deswegen tut die Krankenhausbewegung gut daran, Druck auf die Parteien aufzubauen und dabei andere soziale Bewegungen und die Stadtgesellschaft einzubeziehen. Hier eine Sitzblockade, dort ein Protestcamp, dann ein Besuch des SPD-Sommerfests – gerade im Berliner Wahlkampf gibt es etliche Möglichkeiten, der Überzeugung Ausdruck zu verleihen, dass gute Arbeitsbedingungen in der Pflege besser für alle sind und mit der Versorgung von Kranken keine Profite gemacht werden sollten.

Mit gelöster Bremse

Mit gelöster Bremse