Temporär behindert

Die Autorin dieser Kolumne hat Brustkrebs. Mammakarzinom links, ein großes, schnell wachsendes, aggressives Teil. Der Diagnoseprozess war, dank eines kommunikativ recht unfähigen Arztes, ziemlich schlimm: Von einer kaum vorhandenen Beunruhigung zu Todesangst in weniger als einer halben Stunde. Nach der Diagnose ging dann alles sehr schnell: Covid-Impfung dank Aufstieg in Prioritätsgruppe 2, glücklicherweise erfolglose Suche nach Metastasen, weitere Untersuchungen, Aufklärungsgespräch mit der Onkologin, Beginn der Chemotherapie. An dem Tag, an dem diese Zeitung erscheint, wird bereits zum dritten Mal das heilsame Gift in mich reinfließen. Die Todesangst hat sich gelegt und Platz gemacht für kleinere Sorgen und die Anpassung an das neue Normal der Chemotherapie.

Manche Betroffene haben eine solche Diagnose mit der Ankunft auf einem fremden Planeten verglichen, wo man sich an eine fremde Sprache und neue Regeln gewöhnen muss. Dieses Bild von einem »Planet Krebs« ist zwar eindrücklich, aber trotzdem schief. In der Tat ist man sehr schnell umgeben von medizinischen Fachausdrücken und Abkürzungen; für die Verständigung mit dem medizinischen Personal und den anderen Patientinnen ist es hilfreich, diesen Jargon möglichst schnell zu lernen. Für frisch Diagnostizierte kann es auch wirken, als sei man in einer unbarmherzigen Wüste ausgesetzt worden, durch die man sich eben quälen müsse, um auf der anderen Seite wieder ein normales Leben führen zu können – und in der manche auf der Strecke bleiben. Auch die Änderungen des Lebensstils, die einem nahegelegt werden, können als Eintritt in eine andere Sphäre wahrgenommen werden.

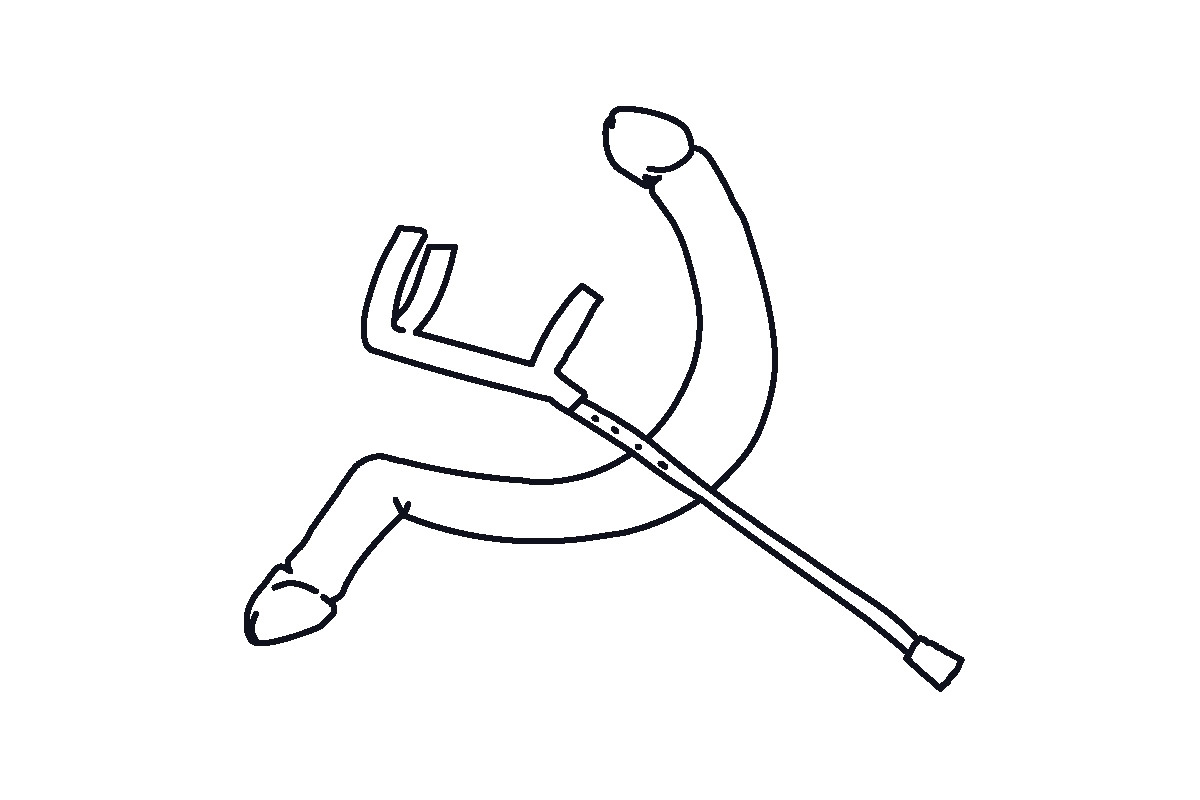

Aber man ist eben nicht plötzlich woanders, vielmehr hat man noch dasselbe Wohnumfeld, dieselbe Arbeit, denselben Freundeskreis und, na ja, dieselbe Familie. In den disability studies gibt es den Begriff tab: temporarily able bodied – temporär nichtbehindert. Damit bezeichnen Menschen mit Behinderung Menschen ohne Behinderung, um auszudrücken, dass nicht behindert zu sein durchaus nur ein temporärer Zustand sein kann, der sich durch Alterserscheinungen, Unfälle oder chronifizierte Krankheiten ändern kann. Damit ist Behinderung auch eines der wenigen Diskriminierungsmerkmale, die nicht nur mehr oder weniger sichtbar sein, sondern auch erworben werden können. Menschen ohne Behinderung sind nicht normal, sondern tab – recht wahrscheinlich nur noch nicht behindert.

Eine Krebsdiagnose macht nun aus einer temporär nichtbehinderten Person eine temporär behinderte Person – in Deutschland ist das dadurch institutionalisiert, dass Krebspatienten und -patientinnen einen Schwerbehindertenausweis beantragen können, der auf fünf Jahre befristet ist. Warum die Frist? Bei einer Krebserkrankung geht es nie nur um den einzelnen bösartigen Tumor, sondern immer auch darum, eine Streuung in andere Körperteile und eine Wiederkehr des Krebses zu verhindern. Deswegen gibt es auch nach der Entfernung des Tumors jahrelang weitere Medikamente und in regelmäßigen Abständen Kontrolluntersuchungen. Um die Nachteile durch die Krankheit und die Nebenwirkungen der Behandlung auszugleichen, gibt es eben den Behindertenausweis und die damit verbundenen Rechte wie Zusatzurlaub oder Kündigungsschutz. Wenn der Krebs innerhalb von fünf Jahren nicht zurückkommt, gilt das Risiko eines Rückfalls als deutlich gesunken.

Durch den Krebs temporär behindert zu werden ist eine weitaus bessere Erklärung für die vielen ungewohnten Dinge, mit denen eine vorher nichtbehinderte Person nach einer Diagnose konfrontiert ist, als das Bild, auf einem fremden Planeten gelandet zu sein. Auf einmal haben alle eine Meinung zu dem eigenen Körper, erteilen ungefragt Ernährungstipps (anscheinend mag Krebs keine Himbeeren, ernährt sich aber von Zucker), man wird angefasst (Glatze, wie spannend!) und natürlich bemitleidet. Alternativ gibt es Gratulationen für Mut und Stärke, auch von wildfremden Menschen – dafür hat die mittlerweile verstorbene Behindertenaktivistin Stella Young den Begriff inspiration porn geprägt. Das Umfeld schwankt zwischen übertriebener Rücksichtnahme (»Ich ruf nicht mehr an, will ja nicht stören«) und Missachtung der neuen gesundheitlichen Erfordernisse (»Mein Partner ist schwer erkältet, aber du kannst ja trotzdem vorbeikommen«).

Der Freundeskreis, die Arbeitskollegen, die Bäckereiverkäuferin und die Familie müssen den Übergang von einer gesunden Person zu einer schwerkranken, temporär behinderten Person verarbeiten, zusammen mit ihren eigenen damit verbundenen Ängsten, Hilflosigkeiten, unreflektierten Vorannahmen und Unsicherheiten. Unangemessene Aussagen und Handlungen sind meist nicht böse gemeint, sondern vielmehr Ausdruck von Hilflosigkeit. Allerdings sind sie auch Ausdruck eines weit verbreiteten gesellschaftlichen Ableism, da die meisten Leute sich lieber nicht mit Krankheit, Gebrechen und Tod beschäftigen – bis sie den als unangenehm empfundenen Themen nicht mehr ausweichen können.

Es hilft tatsächlich, sich schon vor einer solchen Diagnose mit Behinderung, chronischen Krankheiten und dem gesellschaftlichen Umgang damit beschäftigt zu haben. Das mildert den Schock beträchtlich ab und bereitet eine vor auf mögliche Reaktionen, die eigenen und die des Umfeldes.

Queere Feministin zu sein, hilft allerdings auch – Haare ab, die linke Brust bald auch, das ist eher interessant als schlimm, wenn eine das nicht als notwendige Attribute ihrer geschlechtlichen Identität betrachtet.

Und auch Hedonistin zu sein, hilft: Zu jeder Chemo die silbernen Glitzerschuhe an und einen neuen Ohrring gegönnt, ist gut für die Zuversicht und den Serotoninspiegel – und damit eine Waffe gegen den Krebs.

Der Text wurde am 17. Juli 2021 verändert.

»Compact«-Verbot: Die Angst geht um

»Compact«-Verbot: Die Angst geht um