Sozioökonomisches Erbgut

Einkommen, politische Einstellungen, Sexualverhalten – praktisch alle individuellen Unterschiede zwischen Menschen sollen zu wichtigen Teilen erblich sein. Basierend auf dieser These stellen die US-amerikanische Psychologin Kathryn Paige Harden und der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Philipp Köllinger 2020 in einem gemeinsamen Fachartikel eine »genetische Revolution« in Aussicht, die »unsere Leben und unsere Gesellschaften verändern wird, ob wir es wollen oder nicht«. Begleitet oder sogar vorangetrieben werden soll diese Revolution laut Harden und Köllinger von den »Genetischen Sozialwissenschaften«.

Dieses neue Forschungsfeld setzt Daten zu Verhalten und sozioökonomischem Status von Menschen mit solchen über deren DNA in Verbindung. Ziel ist es, den Anteil der Erblichkeit der Ausprägung von Eigenschaften und Verhaltensweisen zu bestimmen. Zwar seien Vorhersagen auf individueller Ebene kaum möglich, doch die Forschenden erhoffen sich durch die Nutzung großer Forschungsdatenbanken mit jeweils Tausenden Probandinnen und Probanden die Möglichkeit, statistisch zwischen den Einflüssen von Umwelt und Genetik unterscheiden zu können. Die Genetischen Sozialwissenschaften versprechen also, die alte Frage nach nature versus nurture endlich zu klären.

Faktoren wie Ernährung und Umwelt, ebenso wie sozialer Status und Erziehung, können einen weitaus größeren Einfluss auf die meisten individuellen Merkmale als genetische Veranlagungen haben.

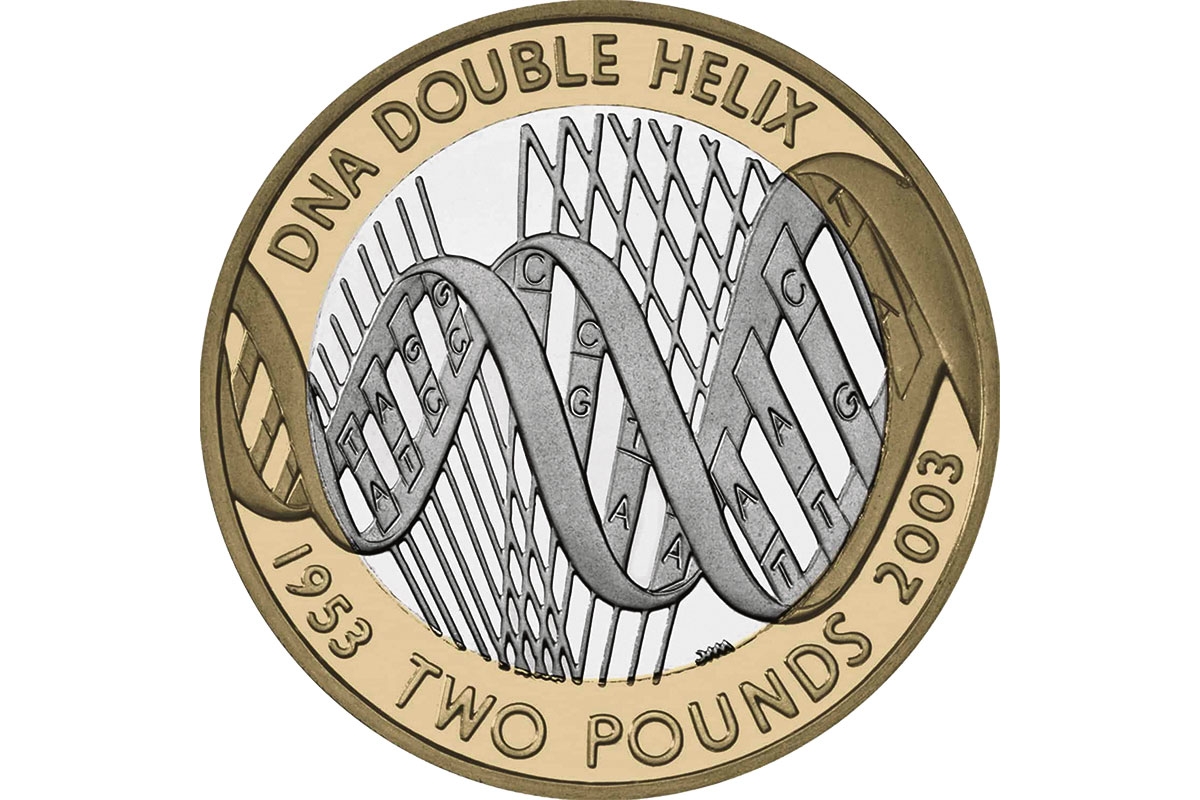

Im Jahr 1990 startete das Human Genome Project als bis dato größtes internationales wissenschaftliches Kooperationsprojekt, um innerhalb von 15 Jahren das gesamte menschliche Genom zu sequenzieren, also die Abfolge der Nukleinbasen, in denen die genetische Information enthalten ist. Davon erhofften sich die Beteiligten den Zugang zu ungeahnten Wissensschätzen über die menschliche Existenz. Im Jahr 2003 wurde das Unterfangen für beendet erklärt, auch wenn letzte Lücken erst dieses Jahr offiziell geschlossen wurden.

Zahlreiche Eigenschaften und Erkrankungsrisiken aus der DNA eines Menschen voraussagen zu können, war eine der Hoffnungen, die sich mit dem Projekt verbanden. Doch die Identifikation von rund 22 300 Genen, also DNA-Sequenzen, die Informationen über den Aufbau des menschlichen Körpers enthalten, löst natürlich nicht schon das Rätsel der genauen Funktionsweise des Erbguts. Es sind zwar inzwischen viele sogenannte monogenetische Erkrankungen bekannt, bei denen eine einzelne Abweichung in der DNA schwere Symptome auslöst. Doch für die allermeisten Eigenschaften und Erkrankungen ließen sich keine einzelnen ursächlichen Gene identifizieren. Stattdessen fanden Forschende jeweils Tausende Genvarianten, die jeweils nur einen kleinen statistischen Effekt auf die Ausprägung einer Eigenschaft haben.

Auf Basis dieser Erkenntnisse hat sich eine neue Mode in der genetischen Forschung entwickelt: die Berechnung sogenannter polygenic scores (PGS) oder risk scores, in denen Hunderte, Tausende, zum Teil Millionen kleiner Genvarianten zusammengefasst werden. PGS sollen eine Einschätzung erlauben, wie wahrscheinlich es genetisch gesehen ist, dass ein Individuum ein bestimmtes Merkmal entwickelt. Diese statistische Methode kommt aus der Forschung zur Tier- und Pflanzenzüchtung.

Kritische Stimmen in der Wissenschaft bezweifeln die Aussagekraft dieser Prognosen in der Medizin oder Verhaltensgenetik, denn externe Faktoren spielen bei PGS keine Rolle. DNA ist zwar der Bauplan des Lebens, aber ob, wie und wann er abgelesen wird, ist hochvariabel. Faktoren wie Ernährung und Umwelteinflüsse, ebenso wie sozialer Status und Erziehung, können auf die meisten Merkmale einen weitaus größeren Einfluss als genetische Veranlagungen haben.

Die historischen Schwankungen in der Körpergröße in Mitteleuropa geben einen Eindruck davon, wie eng das Wechselspiel von Genetik und Umwelt selbst bei problemlos quantifizierbaren und scheinbar wenig komplexen Eigenschaften ist: Lag die durchschnittliche Körpergröße 5000 bis 2000 v. Chr. bei rund 1,58 Meter und im 19. Jahrhundert bei 1,62 Meter, betrug sie 2017 in Deutschland schon 1,72 Meter. Diese Veränderungen beruhen nicht auf genetischen Veränderungen, sondern auf äußeren Lebensumständen. Ohne diese zu kennen, ist es unmöglich, genetisch vorherzusagen, wie groß eine Person sein wird. Bei sozialen Eigenschaften oder Verhaltensweisen wird die Sache noch komplizierter. Schließlich wirken hier viele externe Faktoren gleichzeitig und in Interaktion miteinander. Diese lassen sich in Datenbanken kaum abbilden und ihr jeweiliger Einfluss lässt sich schwer berechnen. Es ist daher zu bezweifeln, dass sich mit den verwendeten Forschungsdesigns jemals Umwelteinflüsse und Genetik eindeutig werden trennen lassen, wie es die Forschenden hoffen.

Die Genetischen Sozialwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen versprechen dennoch Großes für die Zukunft. Forschende nähmen an, »dass für den IQ über 30 Prozent (der Streuung) mit riesengroßen Stichproben von Millionen von Menschen aus den Molekülen des Genoms vorhersagbar sein werden«, schrieb Köllinger 2019 zusammen mit Kollegen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).

Noch fehlt der Beleg für diese Annahme, rhetorisch insinuieren die Autoren jedoch einen bisher unberührten genetischen Wissensschatz, der nur darauf wartet, gehoben zu werden. Gemeinsam haben sie ein ambitioniertes Projekt in Deutschland ins Leben gerufen. Unter dem Projektnamen Gene-SOEP wurde das Erbgut von einer Subgruppe von Teilnehmenden des sogenannten Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) gesammelt und analysiert. Das SOEP, oder »Leben in Deutschland«, ist die größte Langzeitstudie zu gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und zählt auch weltweit zu den umfangreichsten Studien dieser Art. 30 000 Menschen werden für das SOEP seit Mitte der achtziger Jahre jährlich zu ihrem sozialen, ökonomischen und gesundheitlichen Status befragt. Nun wurden diese Datensätze bei rund 2 600 Teilnehmenden mit Gendaten kombiniert. Das Ziel ist die Erschließung einer »wertvollen Ressource« für die Erforschung von »individuellen Unterschieden, Ungleichheiten (…) sowie den Interaktionen zwischen genetischen Veranlagungen und der Umwelt«. In einer ersten Veröffentlichung berechnen die Autorinnen einen genetischen Einfluss von neun Prozent auf die Unterschiede bezüglich des Bildungserfolgs der Teilnehmenden. Ergebnisse von vergleichbaren Studien geben ähnlich niedrige Werte an.

Menschliche Intelligenz scheint, historisch betrachtet, eine magische Anziehungskraft für die genetische Forschung zu haben. Heutzutage grenzen sich die Forschenden jedoch ganz betont vom genetischen Determinismus und Sozialdarwinismus der Vergangenheit ab. Die Verantwortlichen des Gene-SOEP schreiben, ihre Ergebnisse seien ein Argument für den Sozialstaat. »Nachteile, die einem Menschen durch seine ›genetische Ausstattung‹ entstehen«, sollten von der Gesellschaft ganz oder teilweise ausgeglichen werden, so die Autoren.

Auch die US-amerikanische Forscherin Harden bezeichnet sich als »Anti-Eugenikerin« und fordert, die von ihr als genetisch benachteiligt dargestellten Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Diese Empfehlung lässt sich der politischen Strömung der hereditarian left zuordnen. Deren Anhängerinnen und Anhänger beziehen sich unter anderem auf den US-amerikanischen Genetiker David Reich, der 2018 mit einem Artikel in der New York Times für Aufruhr sorgte. In dem auch wissenschaftlich vielkritisierten Artikel wendet er sich gegen vermeintlich politisch motivierte Vorbehalte, die es unmöglich machten, über genetische Unterschiede zwischen races zu sprechen. Diese seien zwar sozial konstruiert, doch ändere das nichts daran, dass es zwischen Bevölkerungsgruppen genetisch bedingte, statistisch relevante Unterschiede gebe. Als Beispiel für solche Unterschiede führt Reich neben Krankheitsrisiken Studien zu genetischen Intelligenzunterschieden an.

Der Biotechnologe Ian Green kritisierte daraufhin im Magazin Atlantic, dass Reichs Rhetorik Gefahr laufe, den Glauben an sogenannte Menschenrassen zu bestärken. Populationen, die aufgrund eines historischen genetischen Austauschs in einem geographischen Gebiet »subtile Korrelationen« zwischen ihrer Herkunft und gewissen genetischen Charakteristika aufwiesen, und verbreitete Vorstellungen von races seien überhaupt nicht das Gleiche, so Green, was Reich auch an anderer Stelle in seinem Essay anerkenne.

Reichs Selbstdarstellung als Antirassist hält extrem rechte Leser und Leserinnen nicht davon ab, solche Ausführungen aufzugreifen, um ihre Ideologie zu stärken. In besonders extremer Form zeigte sich das im Mai dieses Jahres. Ein Attentäter erschoss im Mai zehn Menschen in einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York, in einem Stadtteil, der vor allem von schwarzen Menschen bewohnt wird. In seinem 180seitigen Manifest bezieht sich der 18jährige Täter auf eine Studie aus den Genetischen Sozialwissenschaften, um die vermeintliche genetische Überlegenheit weißer Menschen zu belegen. Das Social Science Genetic Association Consortium zeigte sich bestürzt über den Missbrauch seiner Forschungsergebnisse und schrieb auf Twitter, man werde daran arbeiten, die Kommunikation der Ergebnisse zu verbessern.

Ob eine vorsichtige Wissenschaftskommunikation die Thilo Sarrazins dieser Welt davon abhalten wird, die Ergebnisse als Argumente gegen den Sozialstaat heranzuziehen, ist fraglich. Sarrazin hätte sich zweifelsohne gefreut, in seinem einflussreichen Buch aus dem Jahr 2010, »Deutschland schafft sich ab«, auf aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema zurückgreifen zu können, um seine rassistischen und sozialdarwinistischen Thesen zu begründen.