»Zeugt nicht von verlegerischem Ehrgeiz«

Um was geht es in Matthias Döpfners Ankündigungen?

Es geht um drei Dinge: erstens um die Transformation der Zeitungstitel von einem starken papier- und druckgestützten Standbein zu einem zukünftig viel stärkeren Digitalstandbein. Zweitens geht es um die Frage, welches Personal man hierfür benötigt und wie Journalismus im Digitalen zukünftig gemacht werden soll. Drittens geht es um die besondere Situation der Axel Springer AG, die mit Kohlberg Kravis Roberts (KKR) seit 2019 einen sehr starken Gesellschafter hat, der als Finanzinvestor für seine Kunden hohe Renditen erwartet. Das, was jetzt verkündet wurde, hat unseres Erachtens weniger mit den ersten beiden Fragen zu tun als damit, dass man die Rendite auf Kosten des publizistischen Angebots erhöhen möchte. Das ist die Entscheidung, die wir kritisieren.

Verdi vergleicht die Situation bei Axel Springer mit der Situation bei Bertelsmann, dessen CEO Thomas Rabe eine ähnliche Ankündigung machte. Ist so eine starke Profitorientierung im Journalismus derzeit üblich?

Es ist wichtig zu sagen, dass es sowohl bei Gruner und Jahr als auch bei Springer nicht um Titel geht, die nicht profitabel sind. Es gibt keine finanzielle Not. Beide Verlagshäuser verzeichnen höhere Renditen, als sie beispielsweise im Einzelhandel oder im produzierenden Gewerbe üblich sind. Das liegt auch daran, dass insbesondere Axel Springer ein Digitalangebot entwickelt hat, das mit relativ geringen Kosten auskommt und in dem die Abonnementszahlen wachsen. Auch der Spiegel-Verlag, an dem Bertelsmann beteiligt ist, macht, wie viele andere Verlage, gute Gewinne. Das macht es noch schwieriger, die Entscheidungen von Springer und Bertelsmann nachzuvollziehen, weil es im Kern Entscheidungen gegen journalistische Vielfalt sind, die nicht gerade von verlegerischem Ehrgeiz zeugen.

Springer begründet den Schritt aber dezidiert nicht mit gemachten Verlusten, sondern damit, zukünftige Verluste im Print zu vermeiden. Ist das nicht eine finanzielle Not?

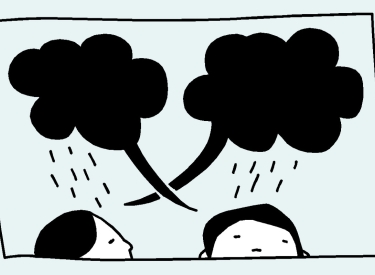

Wir bestreiten überhaupt nicht, dass die gedruckten Zeitungen immer weniger Bedeutung haben werden. Verdi hat sogar schon lange die Verlage dazu ermahnt, weniger Gratisangebote im Digitalbereich anzubieten. Unser Problem besteht vielmehr darin, dass Matthias Döpfner die Strategie mit Wortwolken begleitet wie Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, es im Kern aber eine Entscheidung bleibt, mit weniger Menschen Journalismus zu machen. Das ist keine Frage ob Papier oder Digital, sondern eine, mit wie vielen Leuten man arbeiten möchte. Ich denke, da sind Zweifel angebracht, ob man mit weniger Personal das Gleiche wird leisten können.

Welche Folgen hat das für die Menschen, die im Journalismus arbeiten?

Wir verzeichnen allgemein in den letzten 20 Jahren einen Personalrückgang von 25 Prozent in der Branche. Auch die Aufträge an freie Journalisten werden deutlich zusammengestrichen. Das führt dazu, dass Fachjournalisten von ihrer spezialisierten, hochwertigen und für die Verlage so wichtigen Arbeit nicht mehr leben können und zum Beispiel in die PR oder ins Veranstaltungswesen abwandern.