Gebrauchsfertige Theoriebausteine

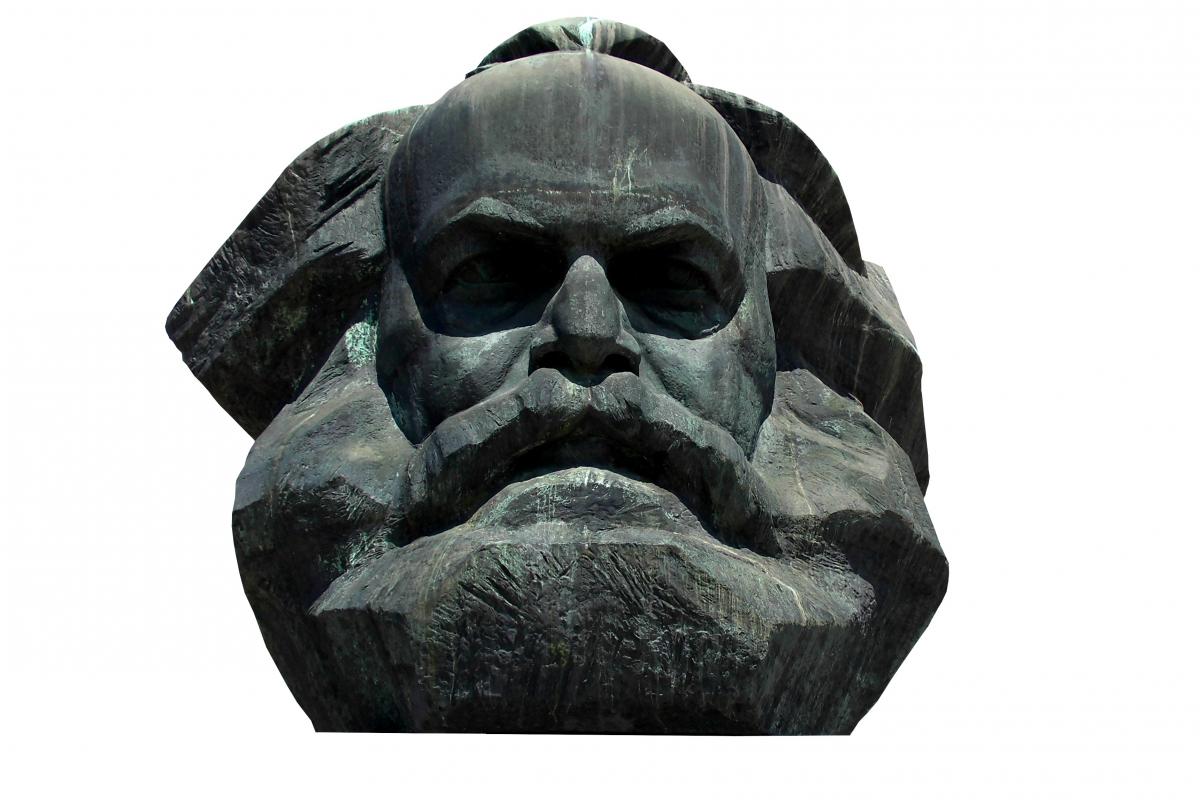

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Aufmärsche und Hetzjagdszenen in Chemnitz nach dem gewaltvollen Tod eines 35jährigen ausgerechnet am Karl-Marx-Monument ihren Ausgang nahmen. Über mehrere Tage hinweg bildete der Platz mit dem nachgebildeten Kopf des Philosophen die Bühne für eine rechte Parallelgesellschaft, die immer enthemmter zur Praxis schreitet und sich in ihrem Instrumentalisierungskalkül mit Ernst Jünger einig weiß: »Wir fragen nicht, ob dieses an sich so ist oder jenes so, sondern wir fragen uns, wie wir uns in unserer gegebenen Welt durchsetzen wollen. Wir sind mit Karl Marx der Meinung, daß es in erster Linie nicht darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern.« Der unweigerliche »Zerfall der Benimmregeln« verschaffe der neurechten Sache dabei die dringend benötigte Robustheit und sei unvermeidlich, konstatierte ein Schreiber auf dem Blog des neurechten Magazins Sezession.

Konservative sind in erster Linie Machtanalytiker, die sich nicht um Fragen des guten Lebens und der emphatischen Wahrheit scheren, sondern sich in der gegebenen Welt durchsetzen wollen.

Die geplante Zusammenrottung von Chemnitz ist das passende Sinnbild zu einer ganz ironiefreien Essaysammlung, die ein einschlägiger Dresdner Kleinstverlag unlängst herausgegeben hat. In »Marx von rechts« klopfen der deutsche Querfronttheoretiker Benedikt Kaiser, sein französischer Lehrmeister Alain de Benoist und der italienische Geschichtsphilosoph Diego Fusaro das Marx’sche Werk nach Anknüpfungspunkten für eine rechte Gegenwartsdiagnose ab. Ziel des Bändchen ist die »Genese einer neurechten Theorie als unabdingbares Fundament einer politischen Praxis«, die mehr sein will als Kulturkampf und Anheizen der Stimmung. Vor allem Kaiser, der in Chemnitz Politikwissenschaften studiert hat und für Götz Kubitschek, den Chefredakteur der Sezession als Lektor arbeitet, sieht im Aufgreifen der sozialen Frage den Topos, der das rechte Gesamtmilieu mit der AfD als parlamentarischem Arm und den außerparlamentarischen Kräften von Pegida, Identitärer Bewegung, Institut für Staatspolitik und dem Fußvolk der Compact-Leserschaft inhaltlich einen und zusammenführen soll. Inspiriert von den Diskussionen um eine heterogene »Mosaik-Linke«, die Hans-Jürgen Urban in den Blättern für deutsche und internationale Politik angestoßen hat und die seitdem vor allem im Umfeld der Rosa-Luxemburg Stiftung ventiliert werden, soll eine »Mosaik-Rechte« aufgebaut werden. Man kann Kaiser die Rolle des Bauingenieurs zuschreiben, der kaum selbst schöpferisch-kreativ tätig wird, dafür aber mit umso größerer Beflissenheit zu Werke geht und die Baupläne der politischen Ideengeschichte mit Eifer studiert. »Es geht darum, Antworten zu finden, die natürlich an ein weltanschauliches Fundament zurückgebunden sind. Dabei kann in alle möglichen Richtungen ausgegriffen werden, wenn es eben nützlich erscheint«, beschreibt Kaiser seine Konstruktionsmethode.

Damit ist eigentlich schon alles über die Differenzen gesagt, die das kritische vom konservativ-neurechten Denken scheiden. Konservative sind in erster Linie Machtanalytiker, die sich nicht um Fragen des guten Lebens und der emphatischen Wahrheit scheren, sondern sich in der gegebenen Welt durchsetzen wollen. In diesem Sinne versuchte sich Hugo Fischer, ein Philosoph und Soziologe aus dem nationalrevolutionären Klüngel um Ernst Jünger, bereits an einer Affirmation Lenins, den er als »Machiavell des Ostens« betitelte.

Die Unbeschwertheit, die die neurechten Ideologen beim Plündern der linken Ideengeschichte an den Tag legen, folgt zuvorderst einem strategischen Kalkül und nur peripher einem Erkenntnisinteresse. In einer Themenreihe des Deutschlandfunks zur »Aktualität von Karl Marx« gab Marc Jongen, der »Parteiphilosoph« der AfD, auf die Frage, was seine Partei von Marx lernen könne, dementsprechend die entlarvende Antwort, dass dieser für die politischen Ziele der AfD eine durchaus ambivalente Figur darstelle. Die Marx’sche Ideologiekritik könne gegen den Komplex des »Kulturmarxismus«, gegen »politische Korrektheit«, »Diversity« und »Genderismus« gewendet werden, also als taktische Waffe in einem Kampf um kulturelle Hegemonie dienen.

Das haben sich seit geraumer Zeit allerdings auch selbsternannte Linkspopulisten wie Chantal Mouffe, Slavoj Žižek, der französische Wachstumskritiker Jean-Claude Michéa oder der deutsche Dramaturg Bernd Stegemann, der im Vorstand von Sahra Wagenknechts Sammlungsbewegung »Aufstehen« sitzt, vorgenommen. Indem sie die soziale Frage gegen eine linksliberale Gesellschaftspolitik mit kulturellen Nischen, Minderheitenschutz und offenen Grenzen ausspielen und zwischen Linksliberalismus, Multikulturalismus und Neoliberalismus kaum einen Unterschied machen, klingen sie bisweilen wie neurechte Ideologen wie Alain de Benoist und Thor von Waldstein, die Kapitalismus und Liberalismus für »politische Zwillinge« halten. So kämpft auch Mouffe gegen die »kosmopolitsche Illusion«, warnt Žižek vor einem »neuen Klassenkampf« der urbanen Kultureliten, mobilisiert Michéa den »gesunden Menschenverstand« gegen eine neoliberale Moralideologie. Kaiser greift ihre nützlichen Ideen dankend auf und vermischt sie zu einem weltanschaulichen Fundament, das in erster Linie antiliberal ausfällt.

Diese plumpe Polarisierung ist einfältig und auffällig redundant, denn im Grunde kocht der Linkspopulismus seit Jahren die gleiche Geschichte in neuen Variationen und Auflagen immer wieder auf, ohne die Debatte mit neuen Argumenten voranzutreiben. Auch die Rezeption durch die Neue Rechte ist nichts anderes als ein Konvolut von Autoritätszitaten, das an den richtigen Stellen um die konservativen Schlüsselbegriffe (Bindung, Identität, Sicherheit, Gemeinwohl) gruppiert wird. In der AfD greift der Flügel um Björn Höcke derartige Überlegungen auf. In seiner Rede auf dem jüngsten Bundesparteitag in Augsburg versuchte er, die AfD als »Partei des sozialen Friedens« zu profilieren und forderte, die soziale Frage in den Mittelpunkt des kommenden Bundesparteitages zu stellen.