Auf der falschen Seite des Rhein-Herne-Kanals

Zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Männer verspotteten vor allem englische Fußballfans Gelsenkirchen. Viele Probleme hätten vermieden werden können, wenn die Engländer auf die richtige Seite des Rhein-Herne-Kanal gelangt wären.

Denn Gelsenkirchen ist eine zweigeteilte Stadt. Die englischen Fans hatten das Pech, in der sogenannten Altstadt gelandet zu sein, die im Süden Gelsenkirchens liegt und als Zentrum bezeichnet wird. Hier gibt es ein wirklich schönes Rathaus, das 1924 im Stil des Backsteinexpressionismus erbaut wurde, eine verödete Fußgängerzone und einige sehr günstige Döner- und Wurstbuden. Die Engländer beklagten sich bitter darüber, dass sie nirgendwo mit Kreditkarten bezahlen konnten und es kaum Kneipen gab. Den Rat der Polizei, auf Bier zu verzichten und stattdessen zu kiffen, nahmen wohl nur wenige Fans an.

Das Sicherheitskonzept sah vor, die englischen von den serbischen Fans zu trennen, indem man sie auf verschiedenen Seiten des Kanals unterbrachte. Während die Serben in Buer feierten, langweilten sich die Engländer in Gelsenkirchens sogenanntem Zentrum.

Von Gelsenkirchen als shithole war die Rede. Kaveh Solhekol, ein Reporter des Senders Sky, berichtete mit Entsetzen in den Augen aus der Stadt. Kreditkarten sind nicht nur in Gelsenkirchen, der ärmsten Stadt Deutschlands, sondern im ganzen Ruhrgebiet unüblich. Und natürlich hat Gelsenkirchen Kneipen, sogar ein im Vergleich zum restlichen Ruhrgebiet halbwegs attraktives Kneipenviertel, aber das liegt im Stadtteil Buer. Und zwischen dem alten Gelsenkirchen und Buer fließt der Rhein-Herne-Kanal.

In Buer ist es halbwegs bürgerlich, es gibt ein Schloss und einen großen Park, nette Altbauten, ein Kunstmuseum, Kneipen, die Arena »Auf Schalke« und Restaurants. In der Gelsenkirchener Altstadt gibt es dagegen verlassene Ladenlokale, zum Teil extreme Armut, ab und an eine Clan-Schlägerei und natürlich Schalke 04.

Sagenumwobene Glückaufkampfbahn

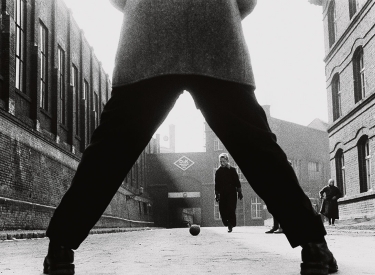

Der Verein wurde 1904 am Schalker Markt gegründet, nur einen Bierflaschenwurf weit von der Altstadt entfernt. Stilsicher, wie Gelsenkirchener so sind, ist dort, wo einst der Markt war, ein großer Parkplatz, der unter einer großen Brücke liegt. Die sagenumwobene Glückaufkampfbahn – das ursprüngliche Stadion von Schalke 04 – und der Lottoladen des vielleicht berühmtesten Schalke-Kickers, Ernst Kuzorra, sind nicht weit entfernt, aber immer noch südlich des Kanals.

Das Sicherheitskonzept sah vor, die englischen von den serbischen Fans zu trennen, indem man sie auf verschiedenen Seiten des Kanals unterbrachte. Während die Serben in Buer feierten, langweilten sich die Engländer in Gelsenkirchens sogenanntem Zentrum. Viele Fans der Three Lions hatten das vermutlich geahnt und machten lieber in Essen, Düsseldorf oder Köln Party. Statt der erwarteten 40.000 Engländer verirrten sich nur 15.000 nach Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen kleinste unter den EM-Städten

Das Konzept ging auf: Bis auf eine kleine Schlägerei vor einem serbischen Restaurant in der Arminstraße blieb alles ruhig. In der vergangenen Woche, als Spanien gegen Italien spielte, feierten die Fans beider Länder zusammen in Buer und hatten viel Spaß. Gelsenkirchen hat sich die EM knapp 19 Millionen Euro kosten lassen. Viel Geld für das Image-Desaster des ersten EM-Spiels in der Stadt.

Gelsenkirchen ist nicht nur die ärmste Stadt Deutschlands, sondern mit gerade einmal 260.000 Einwohnern auch die kleinste unter den EM-Städten. Warum finden dort trotzdem Spiele statt? Weil es kaum eine andere Stadt gibt, in der Fußball eine so große Bedeutung hat. Die Arena »Auf Schalke« war in der vergangenen Saison das Stadion mit den drittmeisten Besuchern hinter den Spielstätten von Bayern München und Borussia Dortmund. Und das selbst in einer Saison, in der Schalke in weiten Teilen gegen den Abstieg in die 3. Liga kämpfen musste.

In Städten wie Gelsenkirchen kann man noch ahnen, was Fußball einmal war. Eine romantische Erzählung zum Zustand der Deutschen Bahn lässt sich indes nicht finden.

Aber die Ödnis des Zentrums war nicht das einzige Problem, das die Engländer hatten. Vor allem die Abreise mit Bus und Bahn erwies sich als katastrophal. Gelsenkirchen und Dortmund, der andere EM-Standort in der Region, liegen beide im Ruhrgebiet. Die Region nennt sich im besten PR-Deutsch »Metropole Ruhr«, was natürlich lächerlich ist. Ja, im Ruhrgebiet leben fünf Millionen Menschen, das ist eine ganze Menge, aber sie leben in über 50 Städten, die mehr gegen- als miteinander arbeiten. Am deutlichsten wird das beim Thema Nahverkehr: Mehr als ein Dutzend Verkehrsbetriebe wursteln nebeneinander her und leisten sich teure Vorstände und Aufsichtsräte. Der Transport von Menschen von A nach B gerät dabei oft in den Hintergrund.

Zu den Spielen von Schalke 04 kommen viele Fans mit dem Auto oder, wenn sie in Gelsenkirchen wohnen, zu Fuß oder mit dem Rad. Beim Spiel England gegen Serbien war die Zahl der Zuschauer, die mit dem Zug, der Straßenbahn oder dem Bus anreisten, deutlich höher. Und alle drei für den öffentlichen Verkehr verantwortlichen Organisationen erwiesen sich als unfähig, auf die große Zahl an Nutzern zu reagieren. Die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG organisiert den Nahverkehr in den beiden Städten im Normalfall durchaus passabel.

Die Engländer hatten keine Chance

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, verantwortlich für den Regionalverkehr zwischen Düsseldorf und Dortmund, zeigte erneut, dass er nicht nur der größte Verkehrsverbund Europas ist, sondern auch der schlechteste. Die 7,8 Millionen Menschen, die in seinem Einzugsgebiet leben, meiden ihn, wo immer es geht. Die Engländer hatten schlicht keine Chance, vor allem weil sie auch noch mit dem berüchtigtsten Unternehmen der Republik zu ringen hatten: der Deutschen Bahn. Also warteten sie stundenlang auf Züge, die nicht kamen, und drängelten sich in überfüllte Bussen.

Aber dieses Problem war kein für Gelsenkirchen spezifisches. Die New York Times berichtete unter der Überschrift »Euro 2024 und deutsche Effizienz – Vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten« über den Zusammenbruch des Nahverkehrs während der Europameisterschaft in ganz Deutschland. Nur 60 Prozent der Züge kämen in der Bundesrepublik pünktlich, schrieb das Blatt entgeistert und vergaß zu erwähnen, dass die vielen ausgefallenen Züge in dieser Statistik nicht einmal enthalten sind.

Szenen wie im Ruhrgebiet spielten sich auch in München ab, einer reichen Stadt, in der eine große Wohnung fast so viel kostet wie in Gelsenkirchen ein kleiner Stadtteil.

Wer in Deutschland lebt, hat sich daran gewöhnt, dass Zugfahren so etwas ist wie Lotto, nur teurer und mit nichts zu gewinnen – außer dem Glück, mal nicht zu spät zu kommen. Wer aus entwickelten Ländern hierzulande zu Besuch kommt, ist aus guten Gründen erschüttert. Szenen wie im Ruhrgebiet spielten sich auch in München ab, einer reichen Stadt, in der eine große Wohnung fast so viel kostet wie in Gelsenkirchen ein kleiner Stadtteil.

Was die EM-Besucher aus Gelsenkirchen, dem Ruhrgebiet und letztlich Deutschland berichten, kann man zu erklären versuchen, abtun sollte man es nicht. Gelsenkirchen ist tatsächlich eine in weiten Teilen heruntergekommene Stadt und die nörgelnden Engländer sollten sich glücklich schätzen, dass sie nicht den Südausgang des Hauptbahnhofs genommen haben und in Ückendorf gelandet sind, wo Gelsenkirchen am härtesten ist. Aber genau deshalb wird kaum ein Gelsenkirchener dem schottischen Fußballspieler und -trainer Bill Shankly widersprechen, der einmal sagte: »Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist.« In Städten wie Gelsenkirchen kann man noch ahnen, was Fußball einmal war.

Eine romantische Erzählung zur Situation der Deutschen Bahn lässt sich indes nicht finden. Ihre Leistung ist schlicht eine Katastrophe und das Ergebnis einer schlechten Bahnpolitik, seit man in den neunziger Jahren auf die Idee kam, die damalige Deutsche Bundesbahn zu privatisieren. An der Börse ist die Bahn AG immer noch nicht, aber es rächt sich, dass sie über Jahrzehnte kaputtgespart wurde, um ihre Bilanzen für potentielle Aktionäre aufzuhübschen.

Polnische Helden, polnische Nachbarn

Polnische Helden, polnische Nachbarn