Immer wieder Krieg

Es ist »Star Wars«! In den vergangenen Jahren reichte der schlichte Verweis aufs Franchise, um die Flut der Filme und Serien sowie das endlose Merchandise aus dem Krieg-der-Sterne-Universum zu rechtfertigen. Die unzähligen Abwürfe begeistern lediglich noch hartgesottene Fans, die das Tautologische an ihnen am ehesten verkraften können. 2019 war der letzte Teil der dritten Filmtrilogie der sogenannten Skywalker-Saga erschienen, flankiert von mehreren Auskopplungen von Parallel- oder Vorgeschichten in eigenen Filmen oder Serienformaten. So wird eines der größten modernen Märchen mittlerweile seit 1977 erzählt: die Geschichte des Kampfs zwischen Republik, Imperium und Rebellen in einer weit, weit entfernten Galaxis.

Alles daran ist aber mittlerweile auserzählt. »Star Wars« war nur mehr die mit dröhnenden Sounds untermalte und überwältigend aufgeblähte Eintönigkeit der immer gleichen Familienaufstellung von Gut und Böse. Das Ideologem vom Kampf gegen die Finsternis war längst langweilig geworden und konnte nur notdürftig mit dem Kniff am Laufen gehalten werden, die Charaktere noch düsterer zu gestalten und ihnen im Einklang mit hippen neuen Erzählweisen eine dunkle Vergangenheit und allerlei Traumata zu verpassen. Die mit »Das Erwachen der Macht« (2015) beginnende Sequel-Trilogie lebte daher eigentlich nur von heimeliger Nostalgie, wenn wie schon zu Kindertagen der älteren Zuschauer ein X-Wing oder Tie-Fighter durchs Bild fliegt oder der gealterte Han Solo (Harrison Ford) seine alten Sätze noch einmal aufsagt.

Getragen wird die Serie nicht von ihrem Titelhelden, sondern von der Darstellung sozialer Dynamiken und Strukturen.

Um das Publikum auch weiterhin mit Altbekanntem zu versorgen, verboten sich die ganz großen Innovationen. Eine weibliche Hauptfigur und mehr nichtweiße Nebendarsteller, das musste für die Sequel-Trilogie reichen, der Rest wird mit recyceltem Kitsch aufgefüllt. Über die Profitabilität des Märchens von der guten Rebellion gegen das böse Imperium wacht mittlerweile Disney, das größte Märchenimperium der Gegenwart.

Das allein könnte Grund zur Skepsis sein, wenn nun der jüngste Neuzugang des Franchise als Parteinahme für den Aufstand, ja geradezu als insurrektionalistisches Manifest gefeiert wird: Die im September gestartete Serie »Star Wars: Andor« war über die eingefleischte Fangemeinde hinaus ein Erfolg, insbesondere wegen ihrer vermeintlich hochpolitischen, antifaschistischen Botschaft.

Das Lob hat seine Berechtigung, denn »Andor« macht vieles besser, was bei den Vorgängern mittlerweile unerträglich geworden ist. Die Serie rettet »Star Wars« gewissermaßen vor sich selbst. Dafür ist die Nische auch da, die Disney diesem Spin-off der Saga zugesteht. »Andor« erzählt die Geschichte der politischen Radikalisierung ihres Protagonisten Cassian Andor (Diego Luna), also die Vorgeschichte dazu, wie er in dem 2016 erschienenen Film »Rogue One: A Star Wars Story« mit einer Rebellengruppe die Pläne des imperialen Todessterns erbeutete, woran wiederum die Ereignisse des ersten Teils, »Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung« (1977), anschließen – es ist mittlerweile ein kompliziertes Universum. Andor ist zunächst ein Einzelkämpfer, der sich, wie eigentlich alle Helden der Saga, auf einer Art Slum- und Schrotthandelsplaneten durchschlägt. Auf der Suche nach seiner vermissten Schwester gerät er in Konflikt mit dem imperialen Polizeistaat und muss fliehen. Andors Irrwege führen ihn schließlich zur sich formierenden Rebellenbewegung.

Die Rebellen, auf die Andor trifft, sind ein bunter Haufen: von persönlichen Rachephantasien Beseelte, Veteranen imperialer Kriege, durch Landnahme vertriebene Indigene und romantische Revolutionsfanatiker. Andor selbst ist von allem etwas, nur kein Fanatiker. Seine Rolle ist vielmehr die des pragmatischen Realisten: Er hat ein paar offene Rechnungen und Loyalitäten, aber ansonsten muss eben jeder schauen, wo er bleibt. Die Geschichte, wie sich der homo oeconomicus hier zum Sozialrebellen und Samariter entwickelt, ist glücklicherweise bloß dünne Rahmenhandlung, der die Serie nur so viel Raum gibt wie zwingend nötig.

Denn getragen wird »Andor« nicht vom Titelhelden, sondern von der Darstellung sozialer Dynamiken und Strukturen. Das erlaubt es erst, ein Ensemble einzuführen, das im besten Sinne des Wortes divers ist. Nicht nur trifft man selbstverständlich Frauen und People of Color in allen Rollen, die Abwesenheit von heroischen Figuren entlastet die Charaktere davon, mehr sein zu müssen, als sie es in dem Gefüge eben sind. Stattdessen erfährt man viel über den politischen Zustand jener fernen Galaxie. Die noch im Dunkeln operierende Rebellengruppe sieht sich zur Aktion gedrängt, da immer weniger Handlungsspielraum für Widerstand im sich konsolidierenden Imperium bleibt. Getrieben von dem Credo »Jetzt oder nie« will man mit Guerillataktik die Herrschaft destabilisieren.

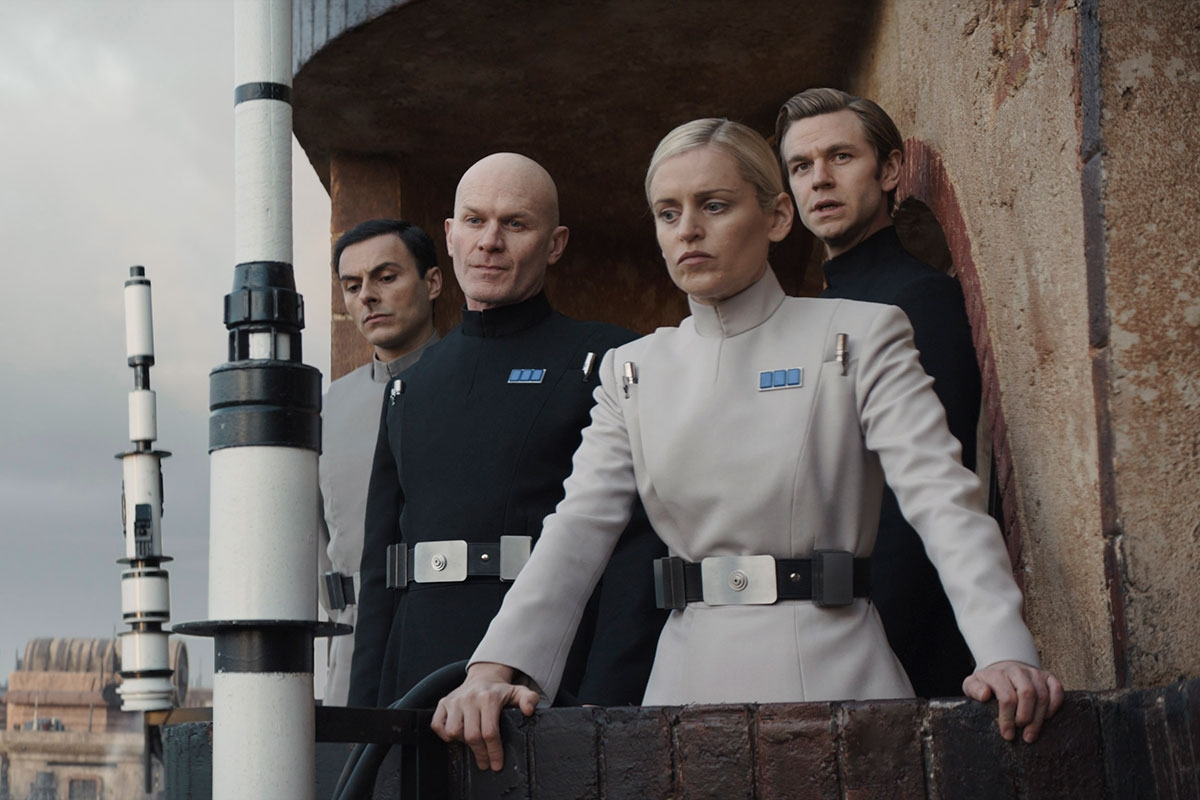

Das Imperium ist hier noch nicht jene allzu bekannte Karikatur des Faschismus, sondern vielmehr Bürokratie und Verwaltung. Während in den neuesten Filmen die faschistisch anmutende Militärbewegung First Order auftritt, wird in Fan-Kreisen in Hinblick auf das Imperium aus den Klassikern immer noch darüber diskutiert, ob es nun mehr auf Nazideutschland oder die Sowjetunion anspielt. Die Serie macht es sich nun komplizierter und reflektiert immer wieder die Wechselwirkungen zwischen Ordnung und Aufstand. Ist die imperiale Aufstandsbekämpfung etwa genuiner Faschismus? Erst nach und nach wird deutlich, wie der Ordnungsfimmel der Apparatschiks und ihre karrieristischen Aspirationen zu fanatischer Willkürherrschaft werden. Schließlich zeigt sich diese Ordnung dann auch als Absicherung der Kriegswirtschaft durch Zwangsarbeit.

In dieser Darstellung kommt aber auch der prädestinierte Sympathieträger Rebellion nicht gut weg. Die politisch Verantwortlichen der Rebellion – einer Art Komplott aus imperialen Funktionären und Paramilitärs – machen keinen Hehl daraus, dass sie knallharte Realpolitik betreiben. Als eine ganze Einheit assoziierter Rebellen für einen strategischen Vorteil geopfert wird, lösen der Rebellenfunktionär Luthen Rael (Stellan Skarsgård) und der Partisanenkämpfer Saw Gerrera (Forest Whitaker) ihr moralisches Problem mit dem Argument, dass sie sich eben im Krieg befinden: »Let’s call it war.« In diesem Ausnahmezustand müssen Beziehungen zurückstecken und das eigene Leben in den Hintergrund treten, kurzum, es müssen Opfer gebracht werden.

Spätestens wenn die Lokalbevölkerung zum Aufstand aufgestachelt und dessen blutige Niederschlagung als Erfolg gehandelt wird, weil noch mehr Elend noch mehr Aufstand bringe, ist Distanz von der Aufstandsromantik angebracht. Kann man überhaupt auf der Seite einer Rebellion stehen, die sich später, also in den früheren Filmen, zur Erreichung ihrer Ziele mit einer klerikalen Sekte verbündete?

Solche Fragen stellt »Andor« nicht. Die Rebellionsromantik, von der sich das internationale Publikum so begeistert zeigt, ist eben das emotionale Substrat, das Disney für den Massenerfolg ausbeuten kann: die verlockende Vorstellung, dass, wenn man gegen die anonymen und verselbständigten Herrschaftsverhältnisse aufmuckt, wirklich die Stoßtruppen eines bösen Imperiums anrücken würden, denen man im Straßenkampf die Stirn bieten könne. Wem das als treffende Allegorie auf die Gegenwart erscheint, der muss sich nur fragen, wer denn dieses Imperium eigentlich sein soll. Da beginnen schnell gefährliche Projektionen, die viel mit der Paranoia rechten Verschwörungsdenkens gemein haben. »Andor« ist nicht trotzdem, sondern deshalb erfolgreich. Das Verheißungsvolle an »Star Wars« ist und bleibt, dass Krieg herrscht. Nämlich ein Kampf gegen das Böse, den es zu führen und in dem es Opfer zu bringen gilt.

»Star Wars: Andor« kann bei Disney+ gestreamt werden.

Koscher ficken

Koscher ficken