Meine Perle

Tino Hanekamp

Die Revolte hat Tradition in Hamburg. 1890 fanden die Hamburger Maikämpfe statt, 1896 der Hamburger Hafenarbeiterstreik; zwei der größten Arbeitskämpfe im deutschen Kaiserreich, die beide brutal niedergeschlagen wurden. Knüppel aus dem Pfeffersack und scheiß auf die Gerechtigkeit, das war schon damals die Devise der hiesigen Kaufleute, die sich ungern beim Geldverdienen stören lassen. Auch die Repression hat Tradition in Hamburg. Die Stadt ist ein verödendes Kaff, das kulturelle Leben spielt sich zwischen Hauptbahnhof und Fischmarkt ab, einem Gebiet kaum größer als Kreuzberg. Die Mieten steigen, die Freiräume verschwinden, der neue Schill heißt SPD-Scholz. Vielleicht liegt es an der Enge, dem Druck von oben und der Tradition, dass der Protest so schnell auf die Straßen wandert und dort bleibt. Wege aus der Ohnmacht. Seit den Demonstrationen für die Lampedusa-Flüchtlinge knirscht es wieder im Gebälk. Wenn Rentner in der danger zone die Bullen beschimpfen, weil die zwei Punkermädchen gegen die Hauswand drücken, könnte man beinahe gute Laune kriegen. Berlin hat das Koks-Taxi, Hamburg die Klobürste – die neue Fackel der Freiheit.

Tino Hanekamp ist Autor und Programmdirektor des Hamburger Clubs Uebel & Gefährlich.

Rocko Schamoni

Die Komfortzone ist in den vergangenen 15 Jahren in Hamburg schleichend ausgebaut worden, das heißt, dass sich das gemütliche Eppendorf-Feeling allmählich in jeden noch so ranzigen Winkel wie ein antiseptischer Schleier gelegt hat. Dieser Prozess ist aufgrund des Reichtums und der Macht von Hamburgs besitzender Seite gründlicher und umfassender vonstatten gegangen als in vielen anderen deutschen Städten. Die Vertreibung alter Subkulturen und sowieso der einfachen Bürger aus den günstigen und zentralen Vierteln hat eine Art Pulverfasssituation erzeugt, die vor allem in St. Pauli und in der Schanze langsam explosiv geworden ist, das heißt, dass das Fass kurz davor ist, an die Decke zu gehen, es brutzelt und funkt an allen Ecken. Schuld daran ist die auf diesem Auge vollkommen blinde Politik der Hamburger Senate (jetzt und auch schon früher) und das – gerade jetzt – unsinnig restriktive Vorgehen gegen jene aufgebrachten Vertriebenen oder zu Vertreibenden. Anstatt den Dialog mit den Menschen/Anwohnern/Bürgern vor Ort zu suchen, werden »Gefahrenzonen« ausgeschrieben, kein Wunder, dass den neuen Ghettobewohnern irgendwann die Hutkrempe hochgeht. Eine Stadt wie Hamburg muss sich auch ihren Schmutz leisten können, immer nur zu putzen und aufzuräumen führt zu einem klinischen Kachelraum und nicht zu einer lebendigen Stadt. Kunst und somit Kultur kommen immer von unten, nie von oben.

Rocko Schamoni ist Musiker, Autor, Schauspieler, Mitglied von Studio Braun und Mitbetreiber des Golden Pudel Club.

Roger Behrens

Es gibt kein echtes Argument für Hamburg, so wenig wie für Berlin oder einen anderen Ort. Für das Wohnen in den unwirtlichen Städten gilt nach wie vor: kein richtiges Leben im falschen. Schlimmer noch: Hamburg gegen Berlin abzuwägen, impliziert unweigerlich jene beschämend-bescheuerte Begründung, für die eigentlich nur jene Phrase passend ist, mit der der Naziprofessor Heidegger 1933, am Schwarzwälder Blut und Boden klebend, einen Universitätsruf nach Berlin ablehnte: Warum bleiben wir in der Provinz? Denn: Nicht nur sind solche Wohnortvergleiche ohnehin kaum mehr als schäbiger Patriotismus, der mit noch schäbigeren Lokalkolorit ausstaffiert ist; im Fall der Entscheidung zwischen Berlin und Hamburg kommt hinzu, dass beide Großstädte seit den zwanziger Jahren sich in eine Dörflichkeit zurückentwickelt haben, die wenigstens in Berlin zu einigermaßen interessanten Stadtteilstrukturen (»Kieze«) führte, in Hamburg allerdings, trotz Groß-Hamburg-Gesetz von 1936, in einer dämlich-drögen Provinzialität ausuferte: Flächenmäßig noch immer eine der größten Städte in dieser Weltgegend, beschränkt sich das, was Heidegger mit faschistischer Gesinnung als »schöpferische Landschaft« bezeichnete, wenn es um Hamburg geht, trotz der demokratisch-liberal abgefederten, angeblich hier beheimateten hanseatischen Weltoffenheit, auf einige wenige Straßenzüge, ein paar Ecken in zwei, drei Vierteln, Nischen, Kneipen und vielleicht noch eine gute Bäckerei in der Nachbarschaft. Was mich ansonsten in dieser Stadt hält, sind allein zur idiotischen Identität zusammengesammelte Erinnerungen aus einer Kindheit in solchen Gebieten, die nun noch mehr Provinz sind als die heute so attraktiven Hamburger Quartiere um St. Pauli herum; und deshalb nicht der Rede wert.

Roger Behrens ist Philosoph, Autor und Mitherausgeber der Testcard.

Schorsch Kamerun

Das »relevante« Hamburg hat deutlich weniger Platz als Vergleichbares in Berlin, es drängelt sich fußläufig zwischen Elbe und Alster. Diese Tatsache lässt den Verdrängungswettbewerb wesentlich komprimierter stattfinden als in anderen gentrifizierungstauglichen Metropolen. Die hiesigen Stadtoberen versagen kläglich dabei, ihre Macht als integratives Potential zu nutzen, sie verstehen nur sehr unzureichend, vermittelnd zu wirken. Hamburg hat einerseits die meisten Millionäre Europas und ist gleichzeitig traditionelle Arbeiter- und Hafenstadt, das Kaufleutetum ist tief verwurzelt und grabscht immer aggressiver dorthin, wo die Räume zum Platzen eng geworden sind, und vermehrt bis in die sensiblen Symbolorte der selbstbewussten unabhängigen Szene. Wir alle sind damit sozialisiert, die wenigen, notwendigen gegenkulturellen Orte zu verteidigen. Unsere Band, Die Goldenen Zitronen, hat vor 30 Jahren in der Hafenstraße ihre ersten Konzerte gespielt, schon damals eine Insel, die unaufhörlich angegriffen wurde, von Rechten, von Fußballprolls und von den stets unweitsichtigen Senatsautoritäten. Neu ist, dass in dieser einst ungeliebten Umgebung Flächen im Hochpreissegment zu vergeben sind. Als wir dorthin kamen, Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre, wollte dort niemand freiwillig leben. Die Gegend galt als disparat und zutiefst unbürgerlich. Gerade diese Rauheit, das Authentische gedieh nun in den Augen von Eventmanagern jeder Couleur zum verkaufsträchtigen Alleinstellungsmerkmal, jedes Wochenende konkurrieren Großveranstaltungen wie die »Hamburg Cruise Days«, die »Welt-Astra-Tage«, die gruseligen »Harley Days« mit zig Musicals um Hunderttausende Besucher meist in unmittelbarer Kiez- und Hafennähe. Die letzten Fetzen dieser ultrawertvollen »Creative Realness«, die andere ihr normales Lebensumfeld nennen, in dem sie aufgewachsen sind, werden hinweg verspekuliert und künstlich unbezahlbar gemacht. Irgendwann allerdings ist dieser kostbare Flair trocken gekauft, das werden dann auch die makelnden Stadtplaner schmerzlich feststellen. Bis dahin gilt es unter vielen Umständen zu retten, was zu retten, zu verteidigen, was zu verteidigen ist.

Schorsch Kamerun ist Autor, Theaterregisseur und Sänger der Band Die Goldenen Zitronen.

Marit Hofmann

Man hat mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in die Freie und Hansestadt gelockt. Da gab es zum einen die berühmte Hymne von den Lassie Singers. Seit ich vor 18 Jahren hierher gezogen bin, suche ich immer noch vergeblich nach dem besungenen »sexy Hamburg«. Und inzwischen weiß ich auch, warum: Als ich längst in der »Schatzstadt« wohnte, traf ich einmal in Berlin (auch das hätte mich nachdenklich stimmen müssen) die Ex-Lassie-Singerin Almut Klotz. Auf den Song angesprochen, sagte sie: »Hamburg ist eigentlich gar nicht so toll.« Außerdem köderte man mich mit dem Versprechen, in Hamburg gebe es viel Wasser. Auch davon habe ich noch nichts zu Gesicht bekommen. Wasser bedeutet für mich, die ich in einem ostholsteinischen Luftkurort aufgewachsen bin, der hauptsächlich aus klaren und sauberen Seen besteht, Wasser zum drin Schwimmen. Zwar kursieren Ammenmärchen von Menschen, die lebend der Elbe entstiegen sein sollen, aber ich lasse mich von der eitlen Hanse nicht mehr für dumm verkaufen. Oder war mit Wasser nur das aus den Wasserwerfern gemeint? Und mit sexy die Eröffnung des Reeperbahn-Festivals durch Olaf Scholz?

Marit Hofmann ist Kulturredakteurin des Magazins »Konkret«.

Bernadette La Hengst

Ich war fast so lange in Hamburg wie in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Jetzt wohne ich seit neun Jahren in Berlin und werde immer noch mit der sogenannten Hamburger Schule assoziiert. Denn Hamburg hat mich sozialisiert; Pop und Politik, Schlager und Beat, Disko und Diskurs, das geht dort zusammen wie nirgendwo sonst. Und wenn ich jetzt dorthin zurück komme, um Theaterprojekte zu machen wie »L’Universal Schattensenat« (läuft übrigens vom 22. bis 25. Januar im Kampnagel) oder »Bedingungloses Grundeinsingen«, dann merke ich, dass Hamburg immer noch meine Schatzstadt ist. Wegen der FreundInnen, mit denen ich jahrelang in Bands gespielt, politische Aktionen organisiert und Freiräume wie den Buttclub gegründet habe. Wegen der Netzwerke, die funktionieren, wenn Flüchtlinge abgeschoben, Häuser geräumt oder Demos gestoppt werden sollen. Es ist beruhigend zu wissen, dass es um mehr gehen kann als um die Verwertung von Kunst oder den individuellen Überlebenskampf in einer prekären Künstler-Existenz.

Bernadette La Hengst ist Theaterregisseurin und Musikerin, unter anderem war sie Sängerin der Band Die Braut haut ins Auge.

Lars Lewerenz

Schon als Teenager hat mich Hamburg begeistert. Nicht wegen der Musicals, meine Faszination galt den besetzten Hafenstraßenhäusern, den Demos mit den Tausenden Menschen mit Motorradhelmen, der Musikszene und ihren Clubs. Vom Dorf kommend war die Schanze ein Anziehungspunkt sondergleichen. Wir kauften uns nach der Schule für 2,50 DM Ganztagsfahrscheine und fuhren genau an die Orte, von denen die Medien berichtet und unsere Eltern immer gesagt hatten, wir sollten nicht hinfahren. Reeperbahn und Hafenstraße waren tabu. Wir fuhren trotzdem hin und waren begeistert. So etwas gab es auf dem Dorf nicht. Immer wieder wurden wir von Jugendgangs abgezogen, aber das war uns egal. Das gehörte halt dazu. Das Internet gab es noch nicht, man musste wirklich forschen, um rauszufinden, wo es was gab. Einmal erzählten wir unseren Eltern, wir würden bei dem jeweils anderen Silvester feiern und auch dort übernachten. Wir fuhren natürlich nach Hamburg und knallten in der Kampstraße und gerieten Stunden später auf dem Kiez in eine Schlägerei mit ein paar Nazis, die sich in die Davidwache retten wollten. Da wir völlig die Orientierung verloren hatten, bekamen ein paar Zivilpolizisten auch was ab. Wir endeten in der Zelle der Davidwache und bekamen auf die Fresse von der Polizei. Jetzt bin ich über 35 Jahre alt und vielleicht arrogant und spießig geworden, aber das, was Hamburg für mich faszinierend gemacht hat, ist fast verschwunden. Es gibt zum Glück immer noch genügend Menschen, die Nischen schaffen, aus denen Großes erwächst, aber Hamburg wird immer schneller langweilig. Was sollte die jungen Menschen wirklich nach Hamburg ziehen? Sicherlich nicht die Elbphilharmonie. Ich bedanke mich bei allen, die für die Rote Flora, für die Lampedusa-Flüchtlinge und den Erhalt der Esso-Häuser auf die Straße gegangen sind. Bei allen, die sich im Gefahrengebiet rumgetrieben haben und sich nicht haben einschüchtern lassen. Hamburg ist nicht die Welt, auch in Berlin kann man anfangen, auf die Straße zu gehen. Überall eigentlich! Es kann auch mal was kaputtgehen. Ich meine, es sterben Leute vor den Grenzen Europas und ihr beschwert euch, weil ein paar Scheiben kaputtgegangen sind? Fickt euch, ich hab euch aus meiner Facebook-Freundesliste gelöscht.

Lars Lewerenz ist Inhaber des Hamburger Electro-Punk-Labels Audiolith Records.

Alfred Hilsberg

Der »Kampf um Hamburg«, wie ihn sich einige euphorisierte Beteiligte gern erträumen, hat spezifische Ursachen. Konzentriert finden die Auseinandersetzungen überwiegend in einem traditionell geprägten, alternativ-, proletarisch-linken Stadtgebiet in und um St. Pauli statt. In St. Pauli hat – trotz inzwischen fortgeschrittener Gentrifizierung – nicht der Pfeffersack aus Blankenese oder aus Harvestehude sein geordnetes Heimspiel. Hier ist seit Jahrzehnten das Lebensumfeld und entsprechend das Aufmarschgebiet von Nonkonformisten bis hin zu militanten Widerständlern aus dem höchst symbolträchtigen autonomen Kulturzentrum Rote Flora. Und nicht weit entfernt von diesem Fixstern des antikapitalistischen Widerstands sind die inzwischen geräumten Esso-Häuser und die teilweise im Kirchenasyl in St. Pauli befindlichen Lampedusa-Flüchtlinge Bestandteile des auch für Revolutionstouristen attraktiven Kampfes. Ob die den Verlust an devisenträchtigen Touristen wettmachen, da haben die SPD-Akteure zwischen Rathaus und Parteizentrale berechtigte Bedenken. Dabei haben sie ihr seit Jahrzehnten praktiziertes Selbstzerstörungsprogramm (SPD = Gesetz und Ordnung, SPD = Garant für investitionsfreundliche Stadtplanung) aus dem Ruder laufen lassen und jetzt (angeblich) der Polizei das Handeln mit allen Folgen überlassen. Kissen und Klobürsten waren die phantasievolle, friedliche, aber auch konterrevolutionäre Antwort. Aber diese symbolträchtigen Kämpfe könnten verdrängen, um was es eigentlich geht: das Bedürfnis von Menschen nach einem lebenswerten Leben in einem lebenswerten Umfeld. Daher bleiben diese Teile der Stadt auch weiter Keimzellen für eine nicht angepasste, nicht Hype, sondern Diskurs fordernde Popmusik.

Alfred Hilsberg ist Musikjournalist und Gründer und Betreiber der Plattenlabel Zickzack und What’s So Funny About.

Christoph Twickel

Hamburg fetzt? War das gemeint? Oder dass es in Hamburg knallt? Polen-Böller statt Aale-Dieter? Sorry, wir Gefahrengebiets-Anrainer haben immer noch den Lalülala-Tinitus im Ohr, wir hören gerade so schlecht. Vorgestern die Wiederauferstehung der linken Militanz, gestern Ausnahmezustand im Gefahrengebiet, eben noch debattieren wir, ob die Klobürsten-Spaßdemos nicht das Potential haben, ein alternativer Schlagermove zu werden – und zack: Das Gefahrengebiet in Hamburg ist wieder Geschichte. Rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Es war wie ein Spuk. Die Schill-Pickelhauben aus dem Polizeiapparat, der schwarze Block, die soldatisch-rechte Hamburger SPD, die Oldschool-Springerpresse mit ihren »Chaoten«, die »linker Krawall«-Räuberpistolen aus der Polizeipressestelle: Alle waren sie wieder da! Ein gutes Jahrzehnt Imagearbeit an der toleranten Creative City Hamburg und ihren authentisch-schmuddeligen Subkulturen – binnen 14 Tagen alles zunichte gemacht. Reisewarnung für US-Bürger! Und dann schnell wieder neu aufgebaut via kreativ-buntem Protest! Sorry, ey: Ich bin verwirrt. Und das ist auch gut so.

Christoph Twickel ist Journalist, Autor, Radiomoderator und in der »Recht auf Stadt«-Bewegung tätig.

Dirk von Lowtzow

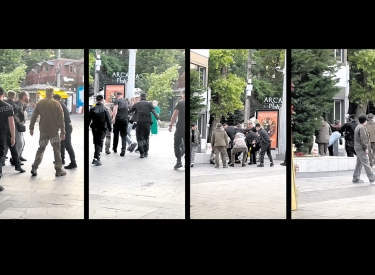

Ich bin vor über zehn Jahren von Hamburg nach Berlin gezogen, da mich die Stadt bei aller Schönheit zunehmend neurotisiert hat. Die Proteste um Lampedusa, Esso-Häuser, Rote Flora habe ich natürlich mitbekommen, sie wurden in der Gruppe Tocotronic ausgiebig diskutiert und teilweise unterstützt (Plakataktion: »Wir sind Lampedusa«). Die Anliegen der Proteste teile ich uneingeschränkt. Ich war am 21. Dezember bei der Demo nicht anwesend, habe aber das Gefühl, dass sich dort und bei nachfolgenden Scharmützeln auf beiden Seiten, bei Polizeieinheiten und Teilen der Demo, eine gehörige Portion Mackertum entlud, was ich zutiefst verabscheue. Die darauf folgende Schaffung einer »Gefahrenzone«, der hanseatisch-distinguierten Umschreibung für die Notstandsgesetze, ist eine entsetzliche Entwicklung vor allem für Migrantinnen und Migranten ohne Papiere, die nun zusätzlicher polizeilicher Willkür und Kontrolle ausgesetzt sind.

Dirk von Lowtzow ist Sänger und Gitarrist der Band Tocotronic.

Gregor Katzenberg

Ich mag es nicht, wenn sich die Arroganz entfacht,

Die Kaufmannsehre und Hafen-City-Macht.

Ich mag nicht die Lampedusa-Lüge vom Tor zur Welt,

Nicht die Verherrlichung der Armut und das unterschlagene Nordbank-Geld,

Nicht die Fahrpreiserhöhungen beim HVV,

Nicht die Hamburger Jungs beim HSV.

Ich habe Wut, und nicht zu knapp,

Ich lehne Eppendorfer, Popper und Gefahrenzonen ab.

All das mag ich nicht, all das mag ich nicht.

Aber hier leben, ja bitte! (2x)

Ich mag nicht die Reeperbahn als geile Meile,

Die Handelskammer-Hektik und Esso-Hochhaus-Abriss-Eile,

Nicht die Morgenpost und ihren falschen Zweifel,

Nicht die Bürger gegen Drogen, für Bildung, Tod und Teufel.*

Ich mag nicht das Nieselregen-Schmuddelwetter,

Grölende Männergruppen, Fans, T-Shirts mit Aufdruck »Retter«.

Mir missfällt das Dümmerwerden von Studenten, CDU und SPD,

Die Präsenz der Polizei, die Neue Heimat in den Kneipen und der Winter ohne Schnee.

All das mag ich nicht, all das mag ich nicht.

Aber hier leben, ja bitte! (2x)

Ich hasse die Musicals und den Senat,

Die Gebietsreform und die Hanseatische Lebensart,

Wenn die rassistischen Kontrollen weitergehen,

Und die IBA/igs-Entwicklungspläne stehen,

Wenn die Ideen für Volksabstimmungen sprühen

Und die »Hamburger für … « und »gegen … « glühen.

Ich verachte die Banalität der Architekten,

Die Gentrifizierung und ihre linken Sekten.

All das mag ich nicht, all das mag ich nicht.

Aber hier leben, ja bitte! (2x)

Gregor Katzenberg ist Autor und Hamburger.