Ein mühseliger Weg

Der International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter, Lateinisch für »der Weg«), der im südfranzösischen Cadarache errichtet wird, belegt ein ziemlich großes Gelände. So scheint es jedenfalls von außen, wenn man mit dem Bus minutenlang an mit Stacheldraht bewehrten Zäunen entlangfährt. Doch stellt sich heraus, dass es sich um zwei Einrichtungen handelt, deren Areale aneinander anschließen.

Vor dem Iter erreicht man, von Aix-en-Provence kommend, zunächst eine Basis der französischen Kommission für Atomenergie (CEA). Sie beherbergt Bürogebäude, Institute, Labore, technische Anlagen, Schuppen – teils neu, teils schon etwas heruntergekommen. Der eine oder andere lange nicht mehr benutzte Platz wirkt, als liege dort einiges vergraben, was der Gesundheit nicht zuträglich wäre. Sollte der nahegelegene Fluss Durance kontaminiert werden, so kann das nicht von Iter herrühren, denn dort wird ja erst gebaut, wohl aber von der CEA – eine Reihe von Unfällen wurde verzeichnet, die nach offiziellen Angaben jedoch keine schädlichen Folgen hatten.

Das Iter-Grundstück böte Platz für mindestens zwei herkömmliche Atomkraftwerke. Genutzt wird aber nur ein kleiner Teil des Areals, auf dem sich die dunkle, quaderförmige Halle erhebt, in der sich die Fusionsmaschine mit ihrer Peripherie befindet. Rundherum sind weitere Gebäude angesiedelt, Montage- und Lagerhallen, eine gewaltige Umspannanlage für die Stromversorgung, die Kältetechnik, ein Bürogebäude, eine Empfangshalle und typische Einrichtungen einer Großbaustelle: Unterkünfte, Fahrzeugparks, Feuerwehr, Sanitätsdienst.

Iter hat seine Realitätsschocks bereits erlebt. Das Projekt, für das bei seiner Vereinbarung 2006 5,5 Milliarden Euro veranschlagt waren, wird nach heutigem Stand das Vierfache kosten.

Sabina Griffith, Communication Officer von Iter, beginnt ihre Führung mit ein paar einleitenden Worten in der Cafeteria. Sie nennt beeindruckende Zahlen über die beteiligten Beschäftigten, das ausgehobene Erdreich und die Mengen an Stahl und Beton, die seit 2006 verbaut worden sind. Rekorde sind schon jetzt in Cadarache zu verzeichnen: die weltweit stärksten Magneten, die größte Anwendung von Supraleitungstechnik. Schnell wird klar, dass es sich um eine geschichtsträchtige Erstaufführung handelt. 35 Länder, vertreten durch sieben große Partner – die EU, USA, Russland, China, Indien, Japan, Südkorea – haben sich zu einem gigantischen Technikprojekt zusammengeschlossen, von dem noch nicht einmal feststeht, ob es jemals Erfolg haben wird.

Gerade darin sieht Griffith die Einmaligkeit von Iter begründet. Diese Einstellung unterscheidet sich wohltuend von dem Marktgeschrei vieler Start-up-Firmen, die einander mit unrealistischen Erfolgsaussichten und Zeitangaben überbieten. Die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), hingegen schwimmt auf dieser Welle mit: Im Dezember vorigen Jahres erklärte sie die Fertigstellung eines Fusionsreaktors in nur zehn Jahren für möglich. Griffith drückt sich diesbezüglich diplomatisch aus, doch bei Iter ist man weniger optimistisch.

Für Griffith steht außer Frage, dass die Anstrengungen in der Energietechnik derzeit den erneuerbaren Energien gelten müssten. Aber wie könne der steigende Weltenergiebedarf langfristig befriedigt werden, ohne den Planeten zugrunde zu richten? Dieses zentrale Zukunftsproblem rechtfertige den Großversuch in Cadarache, selbst wenn er scheitern sollte.

Iter hat seine Realitätsschocks bereits erlebt. Das Projekt, für das bei seiner Vereinbarung 2006 5,5 Milliarden Euro veranschlagt waren, wird nach heutigem Stand das Vierfache kosten. Auch der Zeitplan, 2025 mit Plasmaversuchen zu beginnen, um 2030 erstmals Fusionen zu erzeugen, dürfte sich kaum halten lassen. Während der Besichtigungstour berichtet Griffith offen von zwei weiteren Rückschlägen der jüngsten Zeit. Für die Innenbeschichtung des Tokamaks, des ringförmigen Tunnels, in dem das Fusionsplasma erhitzt und gebündelt werden soll, war Beryllium als Neutronenspender vorgesehen. Dagegen habe die französische Atomaufsuchtsbehörde (Autorité de sûreté nucléaire) Einspruch erhoben, weil es sich um ein strategisch bedeutsames Material handele. Beryllium ist auch für Militärtechnologie von großer Bedeutung.

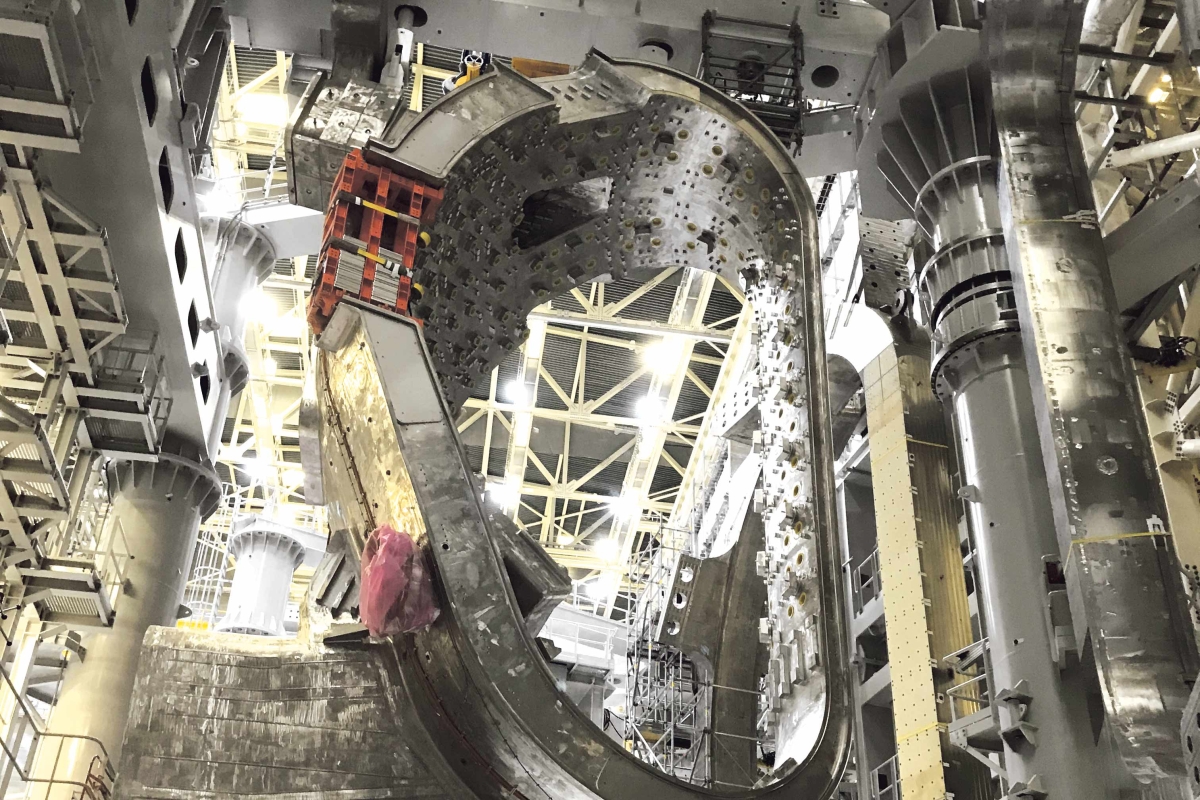

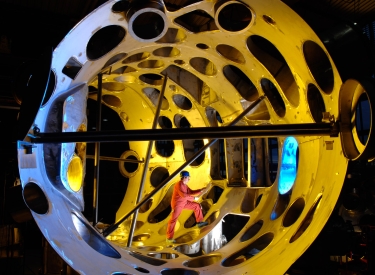

Der zweite Rückschlag lässt sich im Inneren des Reaktorgebäudes in Augenschein nehmen. Dort ist ein riesiges, 1.000 Tonnen schweres Vakuumschild bereits an seinem Zielort installiert. Der Tokamak wird aus neun solchen Stahlteilen gebildet werden, die jeweils von zwei riesigen Magneten eingeschlossen sind. Als die Montage des ersten Teilstücks abgeschlossen war, berichtet Griffith, habe es eine Feier mit vielen glücklichen und lachenden Gesichtern gegeben. Ein großes Transparent mit der Aufschrift »We have delivered« zeugt noch von jener Euphorie.

Doch das Vakuumschild müsse wieder ausgebaut werden, weil es sich nicht in der erforderlichen Qualität mit seinen Nachbarteilen verschweißen lasse, sagt Griffith. Es müsse zurück in die Assemblierungshalle. Dort wird es eng, denn das nächste Teilstück, wiederum eingeschlossen von zwei Magneten, wartet schon auf seinen Einbau.

Dieser Rückschlag ist frustrierend, aber immerhin reparabel. Anders verhält es sich mit dem Verzicht auf die Berylliumschicht. Ob sich die beabsichtigte Reproduktion von Tritium in der Anlage selbst ohne den Neutronenspender realisieren lässt, ist fraglich. Will jemand das Iter-Projekt verzögern? Und wenn ja, wer war es und warum?

Noch lange nicht zu Ende

Noch lange nicht zu Ende