Rechter Isolationismus

Als Donald Trump 2016 in den USA überraschend die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gewann, lud dessen in bester Demagogenmanier bewusst diffus gehaltenes Programm zu allerlei Projektionen ein. Wilde Spekulationen machten die Runde. Eine der steilsten Thesen stammte von der Washington Post-Kolumnistin Maureen Dowd: »Hillary the Hawk, Donald the Dove« – die »Falkin« Clinton werde außenpolitisch weitaus aggressiver agieren als die »Taube« Trump.

Diese Einschätzung, darf man getrost feststellen, hat sich kräftig blamiert. Von militärischer Zurückhaltung war wenig zu spüren. Kaum war Trump im Amt, setzten US-Streitkräfte bei der Bombardierung von Stellungen des »Islamischen Staats« (IS) in Afghanistan erstmalig eine Bombe des Typs »Massive Ordnance Air Blast« ein, deren Detonationskraft einzig von Atomwaffen übertroffen wird. Der Drohnenkrieg wurde unter Trump, ohne dass es jemanden groß zu stören schien, erheblich ausgeweitet und intransparenter geführt.

Gegenüber dem Iran verfolgte die Regierung Trump mit der Aufkündigung des Atomabkommens und der Tötung des Leiters der Auslandsabteilung der Revolutionswächter, Qasem Soleimani, einen Eskalationskurs. Und wenn die USA sich tatsächlich einmal aus einem militärischen Konflikt zurückzogen, dann nie strategisch wohlüberlegt, sondern aufgrund von ad hoc-Entscheidungen, welche nur für mehr Blutvergießen sorgten – wie bei dem Rückzug der US-Truppen von der syrisch-türkischen Grenze im Jahr 2019, wodurch die kurdischen Syrian Democratic Forces (SDF), mit denen zusammen man den IS besiegt hatte, den türkischen Streitkräften ausgeliefert wurden. Den Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan überließ Trump wohlweislich der Nachfolgeregierung.

Die Warnungen davor, sich nicht in die Streitigkeiten fremder Länder verwickeln zu lassen, stehen vielmehr in der Tradition einer spezifisch US-amerikanischen Spielart des Nationalismus, des Isolationismus.

Trotzdem war die Vermutung Dowds nicht komplett aus der Luft gegriffen. Im damaligen Wahlkampf hatte Trump wiederholt gegen Politiker gewettert, die, wie im Falle der Invasion des Irak, das Land in Kriege verwickelt hätten, bei denen für die USA nichts zu holen sei. Das gleiche Schauspiel wiederholt sich derzeit im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Für den »Make America Great Again«-Flügel der Republikaner steht, sehr zur Freude mancher Linker, der Kampf gegen weitere militärische Hilfslieferungen an die ukrainische Regierung ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Konflikt, so die Argumentation, gehe US-Amerikaner nichts an, und das Geld sei besser bei der Flüchtlingsabwehr aufgehoben.

Mit Pazifismus hat das freilich wenig zu tun. Die Warnungen davor, sich nicht in die Streitigkeiten fremder Länder verwickeln zu lassen, stehen vielmehr in der Tradition einer spezifisch US-amerikanischen Spielart des Nationalismus, des Isolationismus. Dessen Wurzeln reichen zurück in die Anfänge des US-Parteiensystems. Wie im Vereinigten Königreich existierten im 19. Jahrhundert in den USA eine konservative und eine liberale Partei: Die Demokraten vertraten die Interessen der Großgrundbesitzer, vor allem der Sklavenhalteraristokratie des Südens; die industrielle Bourgeoisie fand ihr Sprachrohr erst in den Whigs und später in den Republikanern. Anders als in Großbritannien waren es in den USA aber die Liberalen, die für Schutzzölle eintraten, um die im Aufbau befindliche industrielle Produktion vor der Konkurrenz aus Übersee zu schützen, und es war die Agrarpartei, die sich zwecks Beförderung des Tabak- und Baumwollexports Freihandel auf die Fahnen schrieb. Mit dem Außenhandel gingen früh Militäreinsätze in Übersee einher: Schon 1801 schickte Thomas Jefferson die US-Flotte ins Mittelmeer, um US-amerikanische Händler vor der Piraterie der sogenannten Barbareskenstaaten zu schützen.

Der Drang zur expansiven Außenpolitik war nicht bloß Resultat der Handelsinteressen, sondern zugleich auch den systemischen Zwängen der Sklavenhaltergesellschaft geschuldet. Um sich zu erhalten, war sie, wie Karl Marx in seinen Schriften zum Amerikanischen Bürgerkrieg analysierte, darauf angewiesen, sich stetig weiter auszubreiten. Die von Kriegen und Vertreibungen begleitete Westexpansion brachte Sklavereistaaten wie Mississippi, Alabama und Louisiana hervor. Die Annexion großer Teile Mexikos wurde von den Liberalen zu Recht als Machtzuwachs für die Plantagenaristokratie begriffen.

Zu den folgenschwersten Fehlkalkulationen der Nazis gehörte es, bei der Suche nach Verbündeten in den USA vor allem auf die de facto-Apartheidregimes der Südstaaten zu schielen.

Diese Tradition überdauerte nicht bloß Bürgerkrieg und afroamerikanische Emanzipation, sondern selbst noch die Transformation der Demokraten von einer konservativen Partei in jenes merkwürdige Gebilde, welches sie ab etwa 1920 darstellen sollte: eine halb sozialdemokratische Partei mit rassistischem Wurmfortsatz. Der Demokrat Woodrow Wilson, der von 1913 bis 1921 Präsident war, hatte zwar versucht, die USA aus dem Ersten Weltkrieg herauszuhalten. Aber als sie doch in den Krieg eintraten, schufen seine hochfliegenden Ideen vom weltweiten Selbstbestimmungsrecht der Völker ein neues, moralistisches Antlitz für eine weltweit ausgreifende US-Außenpolitik, auch wenn der republikanisch dominierte Senat 1919 den Beitritt zum neu gegründeten Völkerbund verweigerte.

Umgekehrt nahm auch der traditionelle Protektionismus, die Politik der Abschottung, im Zuge der Rechtsentwicklung der Republikaner eine neue Bedeutung an: Statt Schutz vor billigen Importen wurde immer mehr Schutz vor Einwanderung und der befürchteten Zersetzung durch unamerikanische Umtriebe zu ihrem Anliegen.

Zu den folgenschwersten Fehlkalkulationen der Nazis gehörte es, bei der Suche nach Verbündeten in den USA vor allem auf die de facto-Apartheidregimes der Südstaaten zu schielen. Dabei saßen die tatsächlichen Sympathisanten vor allem im Nordosten und dem Mittleren Westen, wo der Ku Klux Klan in den zwanziger Jahren Hunderttausende bis Millionen Mitglieder hatte, sowie bei den industriellen Führungskreisen und ihren republikanischen Verbündeten.

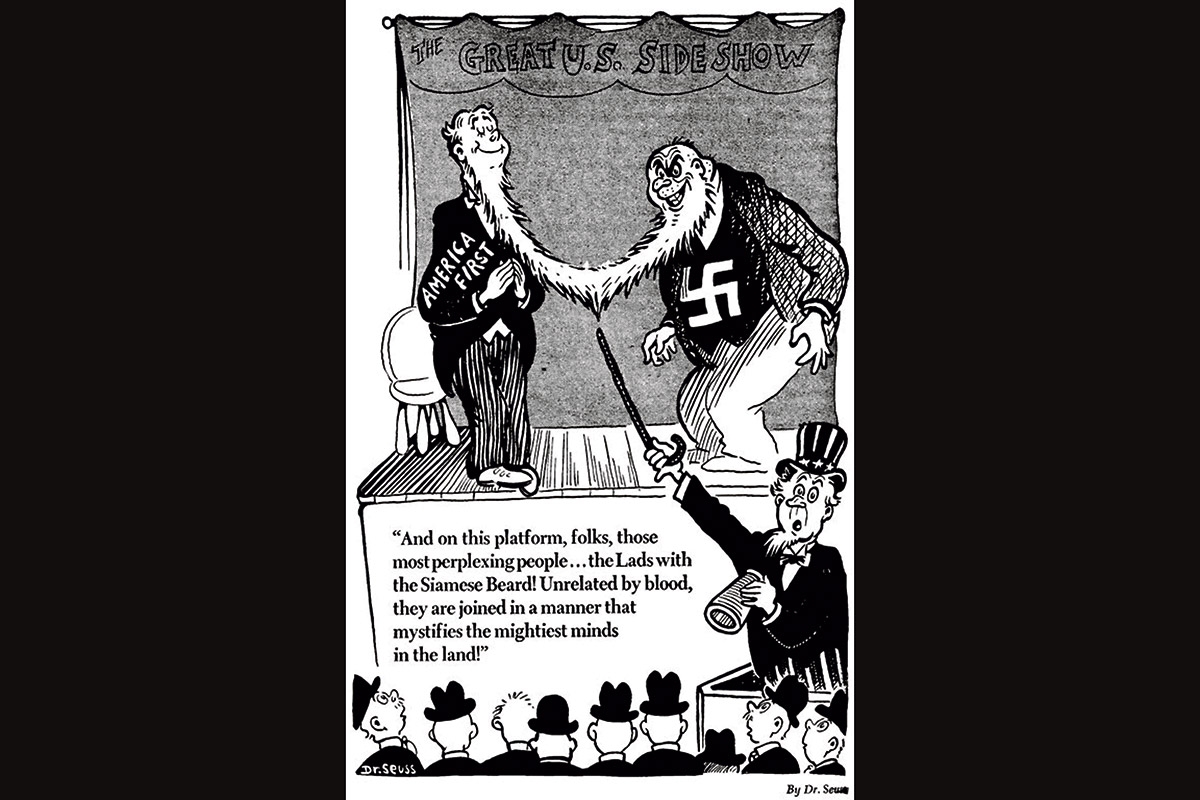

Deren Agitation gegen die Regierung von Franklin D. Roosevelt nahm nicht nur dessen Sozialstaatsprojekte ins Visier (häufig mit explizit antisemitischer Schlagseite), sondern versuchte auch, unter der später von Trump wiederaufgegriffenen Parole »America First« jede antifaschistische Bündnispolitik gegen Nazi-Deutschland zu hintertreiben. Es brauchte den Überfall der Japaner auf die US-Flotte in Pearl Harbor, bis eine Mehrheit den Kriegseintritt der USA befürwortete.

Selbst in der Zeit nach 1945, als sich auch unter Republikanern ein Konsens zur Unterstützung von Institutionen wie Uno und Nato durchsetzte, blieben die Demokraten im Zweifelsfall die abenteuerlustigere der beiden Parteien, wenn es galt, »freedom and democracy« in aller Welt zu verbreiten. Das sollte sich erst nach 1989 ändern, als Neokonservative sich daranmachten, die Früchte des siegreich bestandenen Kalten Kriegs einzufahren. An die Stelle jener machiavellistischen Außenpolitik, wie sie unter den Republikanern Eisenhower, Nixon und selbst George H. W. Bush noch vorherrschend war, traten die ideologischen Feldzüge Dick Cheneys und Donald Rumsfelds – deren epochales Scheitern sich freilich bald abzuzeichnen begann.

Die außenpolitische Kehrtwende, für die Trump steht, ist daraus die logische Konsequenz. Dass die Kriege im Irak und in Afghanistan einen Klotz am Bein darstellten und möglichst schnell beendet werden sollten, hatte bereits Barack Obama erkannt; bei Trump kommt der affektive backlash dazu. Selbst zu Hochzeiten der Neocons hatte ja eine Minderheit der Konservativen deren ideologischen Überschuss misstrauisch beäugt: Während Rumsfeld seine Lobeshymnen auf die irakische Befreiung anstimmte, hetzte der spätere Fox-News-Starmoderator Tucker Carlson gegen die Irakis als »primitive Affen«, die zur Zivilisation gar nicht fähig seien. Trump brachte den Gedanken nur zu seinem logischen Ende. Statt im Irak als Befreier aufzutreten, betonte er in seinen Wahlkampfreden, hätte man sich lieber dessen Ölquellen unter den Nagel reißen sollen.

Die »Make America Great Again«-Bewegung sieht die Welt mit den Augen des Plünderers: als Dschungel, in dem jeder sich selbst der Nächste ist.

Die »Make America Great Again«-Bewegung sieht die Welt mit den Augen des Plünderers: als Dschungel, in dem jeder sich selbst der Nächste ist und man sich die Beute krallt, bevor es ein anderer tun kann. Ihr Heros ist nicht der Soldat, der mutig für die Freiheit kämpft (die US-amerikanischen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs sind in den Augen Trumps bekanntlich »suckers and losers«, Trottel, die sich haben bescheißen lassen), sondern der cop, der das schwache und ohnmächtige Ich vor der von außen hereinbrechenden Gefahr beschützt.

Kein Zufall auch, dass dieses Weltbild hochgradig antisemitisch aufgeladen ist: Sind es doch in der rechten Propaganda die »Globalisten«, die immer wieder versuchen, nichtsahnende US-Amerikaner in die korrupten Händel jenseits der sicheren Grenzen zu verwickeln. Als Vertreter der internationalen Weltverschwörung fungiert dabei neben dem jüdischen Mäzen George Soros immer öfter auch Ukraines jüdischer Präsident Wolodymyr Selenskyj. Carlson beispielsweise beschrieb diesen als »rattenhaft« sowie als »Christenverfolger«, nach dessen Pfeife das amerikanische politische Establishment tanze.

Carlson war es dann auch, der republikanische Politiker, die nach dem Hamas-Massaker das amerikanisch-israelische Bündnis beschworen, als »blutrünstig« denunzierte. Kritiker, darunter den jüdischen Influencer Ben Shapiro, selbst ein strammer Rechter, bürgerte Carlson im Geiste schon mal aus: Unter Berufung auf seine Familie, die seit »Hunderten von Jahren« in Amerika lebe, erklärte er, »schockiert« zu sein, wie gleichgültig die US-amerikanischen Landsleute jemandem wie Shapiro seien, dem allein die Interessen eines »fremden Landes« am Herzen lägen. Deutlicher kann man kaum mit dem antisemitischen Zaunpfahl winken.

Ähnliche Töne schlugen auch andere Vertreter des Milieus an, etwa der Trump-Vertraute Charlie Kirk. Republikanische Kongressabgeordnete wiederum streiten, ob sie die finanzielle Unterstützung für Israels Kampf gegen den Terror torpedieren sollten oder nicht. Wie weit die Rechte dabei gehen wird, sich das antisemitische Erbe der Parole »America First« zu eigen zu machen, wird sich zeigen. Eines dürfte freilich feststehen: Größere Gegenwehr von links werden sie dabei nicht zu befürchten haben. Den lautesten Beifall erfuhr Carlson nicht von den eigenen Leuten, sondern von denen, die vermeintlich am anderen Ende des politischen Spektrums stehen – etwa dem Publizisten Glenn Greenwald oder Briahna Joy Gray, der früheren Pressesprecherin von Bernie Sanders.