2024/24

Geschichte

Die Rote Flora in Hamburg war seit der Besetzung des Gebäudes nie von Antiimperialisten geprägt

Beiträge zu Geschichte

2024/21

Geschichte

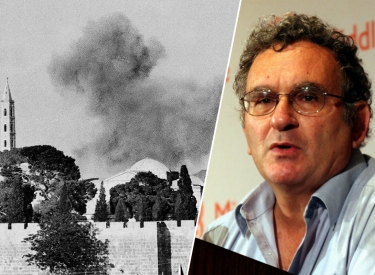

Die antiamerikanischen Proteste in China vor 25 Jahren, nachdem Nato-Bomben die chinesische Botschaft in Belgrad trafen

Die Geburt eines neuen Nationalismus

Die Geburt eines neuen Nationalismus

2024/16

Geschichte

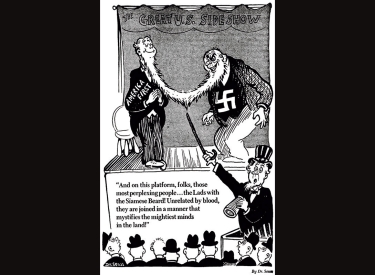

Die widersprüchliche Haltung der Sozialdemokratie des Kaiserreichs zum Antisemitismus

»Theils mit unserem Programm übereinstimmende Forderungen«

2024/02

dschungel

Ahlrich Meyer, Politologe und Historiker, im Gespräch über die Herausforderungen der frühen Holocaustforschung